2022年1月

2021年も終わりとなった。12月21日に大阪芸術大学舞踊コース学内公演を終え、終演後全舞踊教員と全舞踊コース生による1年の総括となるミーティングを行い、その後一斉に大学冬期休暇に入った。大学生は学業から離れ骨休みとなるが、このコロナ禍で少しでもゆっくり休んでもらえればうれしい。

個人的な話に移るが小生は昨年一昨年と松山バレエ団公演の全幕公演出演のためのリハーサルが年末年始休まず続いていた。つい2年前まではバレエ「くるみ割り人形」全幕バレエ公演の演出・振付が毎年クリスマスに必ずあり、新年は青山劇場主催のファミリーオペレッタ公演の振付、バレエコンクールの審査員を務めたりと年末年始はここ20数年余り多忙な日々を過ごしていた。そんなこともあり今年はこの状況下でもあり、また健康管理も考え休暇を取らせてもらった。といっても舞踊家としては骨休みしても大学教授として研究はやりたい。師走のなか走りくぐり抜けるようにあちらこちら劇場鑑賞に奔走した。

演劇公演で毎回楽しみにしているパフォーマンスユニットTWT「Nice buddyー駆け抜けて激情」が中旬から下旬にかけ上演された。かつて玉川大学芸術学部舞踊公演で助手として私の舞踊作品を支えてくれた木村孔三君が、今やこの劇団の主宰者として演出活動をしており公演にはいつもかけつけており2年ぶりに鑑賞させていただいた。ユーモアたっぷりでまた落としどころもしっかりと演出され、舞踊を慕ってくれた当時のまま、今回も踊りの場面が挿入され期待を裏切らずたまらなく楽しませてもらった。

松山バレエ団は恒例のくるみ割り人形全幕。昨年3月新白鳥の湖を松山バレエ団公演で踊る予定だったが新型ウイルス感染拡大で中止になった神奈川県民ホールでクリスマスイブに上演された。2年間バレエ団と共にした時間が多かったこともあり、仲間意識というかそんな親近感があり、感慨深く観させてもらった。2幕のお菓子の国の美術がとても素敵でまるでベルギーのチョコレートの包装紙のように色彩豊かで観客もその場面になるとあまりにもその美しさに息を呑むほど。清水哲太郎先生の演出も際立ち、ラストのクララとドロッセルマイヤーの別れの場面でもクララが別れを惜しんで泣き続けて幕となる。人間の心理の核心に触れたシーンで感動せずにはいられない。

NOISM・Nigata 東京公演では「境界」を主題に金森穣・山田うんによる振付作品を、12月26日池袋にある東京芸術劇場で上演された。金森穣君は昔父のスタジオで私が教えていたジュニアクラスに通ってくれた教え子のひとりであった。クラシックレパートリーのバリエーションなどを丁寧に教え、発表会では私がかつて着ていた自前の王子の衣裳を着させて踊らせたこともあり、今となってはよい思い出。その後ベジャールのもとで研鑽し、アジアを代表するコリオグラファーとなりダンスカンパニー・ノイズム新潟を拠点に活躍を続けている。お父様の金森勢先生は私の叔父的な存在で、父が主宰したユニークバレエシアターのトップダンサーとして、また俳優やフジテレビ人気子ども番組「ピンポンパン」のお兄さんとして活躍、人気を博していた有名人でもある。今でも親交が続き大阪芸術大学卒業公演にもかけつけてくれたほど。今回拝見した公演では家族席の1席をわざわざ取って頂いた。穣君作品はさすが一流の振付家とあって緻密に練られ、映像を交えた手が込んだものでとても見応えがあった。

年明けて東京文化会館大ホールでニューイヤーコンサートと銘打った演奏会にも出かけた。演目はラフマニノフ・ピアノ協奏曲第2番、ジョルジュ・ビゼー「アルルの女」ほかで指揮者は飯盛範親、ピアノ演奏は萩原麻美未であった。ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は美しい音楽で魅せられバレエに幾度となく使用したことがあり、この演奏会で聞くことを楽しみにしていたが、期待どおり実に旋律が甘味でしっとりと聞くことが出来た。萩原麻未の演奏は定評どおりアカデミックでなおかつ力強く魅力に溢れて素晴らしいものであった。

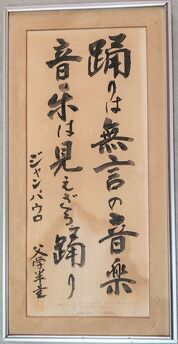

私の祖父がつくった掛け軸がバレエスタジオに飾られており、そこには美しい楷書で書かれた言葉がある。

「踊りは無言の音楽 音楽は見えざる踊り ジャンパウロ 父学半書」

これは学半・祖父が舞踊家を志した息子である父に授けた書なのだが、この心に沁みる言葉が今回の2週間にわたるさまざまな分野の劇場鑑賞のたびに脳裏を横切り、素敵な思い出となった。