堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2015年5月

5月に東京で行われるプレミアムダンスガラと題したバレエ公演に振付を依頼され作品を発表することになった。公演を企画したのは同じバレエダンサーの西島数博君で、彼とは親交が深く、若い頃ともにサンフランシスコバレエ団に招かれ同じ作品を踊ったことがあり、以来お互いそれぞれ出演する舞台にはよく応援にかけつける仲になり、そんな彼が自身の公演をすることになり声を掛けてくれた。作品も彼自身がガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」を振付して欲しいというもので喜んでお引き受けした。

そのためのオーディションが開かれ、女性13名を選考させていただき、主役級の男女1組のダンサーを加えて都内のバレエスタジオでリハーサルを行なった。友情で結ばれて順風満帆で行くはずと思われたが思わぬことが次々と起こった。まず音楽は素敵なジャズ音楽ながら、いざ舞踊化させるにはなかなかの難解で百戦錬磨?の私でも手こずることが多かった。それに加えなぜかこのリハーサルではスタジオ手配の手違いが多く、振付の最中に稽古を突然中止させらたりアクシデントが絶えなく、紆余曲折の稽古の日々が続いた。

しかしである。ほとんどのダンサーと初顔合わせで、またダンサー同士も初めてながら、かえってそれが作品完成に向けて熱い気持ちを奮い立たせ主役を務める柴田有紀さんをはじめ一致団結し、振付を無事進めることが出来たのである。こうして稽古をさせていただいたスタジオ主催のスタジオパフォーマンスを経て作品も完成して、異例の本番前に夕食会まで開いてみんなで素敵な時間を共有した。その時マジックショーがあるレストランに出演者全員を招いたのだが、それもあって一同大はしゃぎであった。一期一会とはまさにこのことで、本番もダンサーの力が結集して作品に大輪の華を咲かせてくれた。 -

●2015年4月

4月になり暦では新年度が始まった。毎年勤める大学で卒業制作の授業を担当している。卒業制作公演があり、その中で舞踊を専攻している者は当然舞踊作品を取り上げる。よって舞踊作品を創作するにあたりそこでさまざまな作品の指導にあたるのだか、私自身この科目を担当して14年目を迎える。これまでに実にさまざまな作品を見てきて平均して毎年4-5作品なのでその数は50作品前後になる。1作品20-15分ぐらいの上演時間で10-15名ぐらいのダンサーで作品は構成される。ほとんどがモダンダンス手法である素足を原則としている。しかし指導教員の研究専門がバレエ、ダンスクラシック技法による振付であるため、バレエ作品、ポアント作品をつくりたがる傾向があるが舞踊学の根底は素足によるモダンダンスが基準であるからなるべくその方向で取り組ませている。

毎年卒業制作を見守りながらさまざまなバレエ、ダンス公演観てきて感じることだが、わが国のダンスシーンは実に多様で今やストリートダンスやコンテンポラリーダンスの分野はほんとに日本人なのかと疑いたくなるような破天荒な作品が氾濫している。この道の先輩として言わせてもらえば、やはり首をかしげることが多い。かつてアメリカに5年間いたこともあり、祖国を離れた経験から自身の民族について問われたり、問いかけることが今の世代には薄れている気がしてならない。若い世代だからといって現代社会のに反映される多国籍的な奔放な作品カラーを生み出すことが使命ではない。むしろこれからの時代、とくにオリンピック開催を担う国としてより自国の民族性、カラーというものを大切にしなければならないのではないか。芸術とは美しくしようと思考した瞬間に発生するものである。ただ生きる瞬間を噛みしめるダンスを目指すだけのものはそれは“行動”に過ぎない。テレビなどでぜーぜーハーハーしながら動いたり、無意識に近い手振り身振りする姿をダンスとして受けとってしまうことをよく目の当たりにするが、それはダンスではない。かならず美と向き合う時間をしっかりかけ、創造しなければならないと常に学生にアドバイスしている。

日本には“舞踊”という素晴らしい言葉がある。このことばの真意をさぐることがわが国の民族性あるダンスを追求することに繋がると信じている。大阪芸術大学舞踊コースの専攻課題はまさにそこにあるのである。 -

●2015年3月

2月下旬に今年も大阪芸術大学院舞踊コース卒業舞踊公演が行われた。毎年チケットは完売で観に来られない方々が多く今回初めて2日間にわたり上演した。それでも出演者たちの宣伝努力もあり、両日とも満席で合計1000名近い観客で溢れた。上演作品は「ホテル・モーツァルト」「アルルの女」「ラ・バヤデールより宮殿の場」「パキータ」や卒業制作作品、モダンダンスなどラインナップし、恒例のフィナーレでは大きな拍手を受け涙なみだの幕切れとなった。

卒業する20名は東京へ上京してバレエ団を目指す者やテーマパークで新しい活動の場に向かう者、そして大学院に進学する者などさまざまである。卒業とはいえこれら若き芸術の挑戦者たちを引き続き温かく見守っていきたい。 -

●2015年2月

新年というのにつらい気持ちで取り組むふたつの舞台があった。それは青山劇場・青山円形劇場のふたつの劇場が閉館されることになり、どちらもその最終公演に関わらせていただいたことだった。

ひとつは毎年年末と年始にかけて行うこどもの城・青山円形劇場主催のファミリーオペレッタ最終公演「夢の国のちびっこバク」で、高円宮妃殿下原作のオペラ化したものでバレエシーンを振付担当させていただいた。年末年始は高校生から小学生まで選考されたジュニアダンサーにバレエを振付することが恒例となっていて毎年楽しみにしていた舞台でもあった。

この劇場は今から27年前に劇場開場記念バレエ公演の際に振付作品を出品・出演させていただいて以来、さまざまなバレエ・ダンス公演にダンサーとしていちばん最盛期の頃に出演させていただいた思い出深き場所であった。近年では玉川大学芸術学部パフォーミングアーツ公演でも後輩バレエダンサーたちに毎年必ずバレエを振付し上演させていただいていた。

演出・脚本・主演をすべて引き受けていたオペラ歌手の吉村温子さんは私の恩師のひとりである同劇場プロデューサーの故高谷静治さんのご夫人で長くこの公演をライフワークのように取り組んでおられていただけにご本人の無念さを思うといたたまれない気持ちでもあった。本番初日は演出を担当された私の尊敬する舞踊家の名倉加代子先生と高円宮妃殿下と3人並ばせていただいて観賞し、公演を見守らせていただいた。

もうひとつは同じくこどもの城・青山劇場主催の青山バレエフェスティバル最終公演が1月下旬にあり、そちらも振付・出演させていただいた。すでにこのフェスティバルは10年ほど前に閉幕したがこの閉館を前に、日本のバレエシーンを牽引した姿を最後にもう一度観客にアピールしようと行われたもので、こちらも長きに渡り関わらせていただき、とくに芸術監督を務めさせていただいただけに名残惜しい限りであった。双子の兄堀内元やこの公演をきっかけに親友となった熊川哲也君、バレエキャリアのなかで長いあいだ良きパートナーとしてペアで踊ってくれた渡部美咲さんや多くの恩師、先輩、後輩との思い出は尽きない。

またフェスティバルだけでなく、名倉加代子ジャズダンス公演やホリプロバレエ公演、ミュージカルなど数多くの公演に出演させていただき、最近でも大阪芸術大学東京公演でもバレエシーンを教え子たちに振付をしてきただけに、この最後の舞台に立てたことは有意義であった。

ただ、今回の公演はかつての出演者が一同に会したわけではなく、ベテランから若手まで今の国内のバレエ界の第一線で活躍するアーティストが集結しただけあり、こちらもしっかりと踊ることに必死でそんな感傷に浸る余裕など全くなかった。そんななか最後の全員によるカーテンコールではやっと気持ちが高揚して、皆が一斉にレベランスときに笑顔いっぱいにバンザイジャンプをしてしまい、観客がどっと沸いた。終演後に多くの関係者からそれを話題にされてしまったが自分の中ではあまり特別なことをしたわけではなく、若い頃この劇場でたくさんはしゃがせてもらってきたので、たまたまその時の側面がいつも通り出ただけであったのだ。劇場も喜んでくれたかなぁ。 -

●2015年1月

12月になるとめっきり冷え込んできてダンサーもそれぞれレッスンやリハーサル前の手入れ、ウォームアップも入念に行わなければならない季節となった。

ニューヨークのバレエ学校時代、いつもレッスンの40分ほど前にスタジオに入っていたがマンハッタンの冬は厳しく、スチームが入っているとはいえ、さすがに広い学校のスタジオは寒さが身にしみた。当時は今のようにセラバンドやストレッチポールを使ったトレーニング法はまだなく、各自思い想いのやり方でストレッチをしていたが、当時から学校帰りにスポーツクラブに週4回通っていたこともあり、体幹づくりは心得ていてそのやり方は今とさほど変わっていなかった。そんな寒さのなかで最後に先生とピアニストがスタジオに入ってくるとわれわれ生徒たちは一斉に立ち上がり、無言でそれまで来ていた上着を脱ぎレオタードシャツとタイツだけになり早くもバーにつかまり、ファーストポジションとなる。そして静寂のなか担任のデンマーク人のスタンリー・ウィリアムズ先生が口を開くのを待つ。彼は始めるまでいつも気持ちが向かうまで何もせず思慮深く一点を見つめていることが多く、時には数分止まっていることもある。そして「オウケイ、エンドゥ…」という静かな一言でレッスンが始まる。今思うとこの瞬間がたまらなく嬉しかった。今日もバレエに触れられるのだという気持ちになりながらファーストポジションとアンバーに全霊を注ぐ。バレエダンサーにとってはこのポジションは一番ではない。ゼロなのだということをニューヨークで初めて知った瞬間でもあったのだ。

ローラン・プティの振付で知られる「アルルの女」を12月の大学学内公演で振付した。アルルはフランスにある田舎町でゴッホが愛した土地でもあり、彼はそこで多数の絵を描いた。昨年のフランス研修旅行でゴッホのゆかりの地や彼が眠る墓を訪ね、美しいビゼーの音楽にも惹かれ、いずれ振付をしてみたいと心にしまっていたが、この夏、熊川哲也君の誘いで渋谷オーチャードホールガラ公演で舞台づくりに関わらせていただいた際、彼の踊るフレデリ(アルルの女の主役男性)を観てその素晴らしさに胸を打ち、よし創ってみようと意を決して取りかかったのだった。ちょうど偶然にも上演前に大学演奏会で演奏を聞く機会もあり、大学舞踊コース生の教え子たち全員を引き連れて鑑賞もした。台本では主人公はアルルの女というタイトルながらその女性は一切登場しないが、自分の演出ノートとして、ロミオとジュリエットのように民族の対立を絡ませて主人公の男女の姿や周りを取り囲むダンサーたちの踊りを構築した。本番ではダンサーたちみんなが熱い気持ちでのぞみ、主題に迫ってくれたのがうれしかった。

12月下旬には毎年恒例のバレエ「くるみ割り人形」全幕を振付し、栃木県宇都宮で17年連続の上演を果たした。今年は雪片のワルツの雪の精の踊りや、スペイン、アラビアといったディベルテイスマンを再振付しよりダイナミックなものになった。地元ダンサーに加わって私のかつての東西の大学の教え子たちが活躍して華を添えてくれた。この公演では毎年演出振付をさせていただき、今後も1年でも長く続いてほしく、この宇都宮でバレエくるみ割り人形が地域文化の発展の一助となることを願っている。雪が降るなかバレエを観て宇都宮餃子を食べて帰る・・・そんな旬なことをぜひ体験してください。 -

●2014年12月

10月は芸術の秋と謳われているのだか、正直言ってこの季節それを実感するほど芸術に浸ったことは普通のひとはあるのだろうか。おそらくそんなひとは評論家やジャーナリストとして仕事として招待券を手に取って劇場に出入りするほんの一握りの人間たちに限られているのではないか。スポーツのように時間かけて勝負するものと違い、芸術鑑賞は四季問わずするものであってほしいものだ。この10月に5本ほどバレエ公演を拝見しながらそう思った。

そんななか一番印象に残ったものはKバレエカンパニーのバレエ「カルメン」であった。舞踊・美術・音楽の三位一体の躍動が感じられた。いつも思うことだが、よい舞台に出会いながらその後の舞踊関係のメディア・書籍などの評論を読むとがっかりすることが多い。いちばん聞きたいのは身近な観客としての声を聞きたいのであって、くねった言い方してほめたり、あるいは中傷したりするものなどは読みたくもない。舞踊家でありながらふたつの大学で教壇に立ち文章に触れる仕事も多く、それらの評論を読むと首をかしげることが多い。

ふたつの大学でそれぞれ学内舞踊公演があった。手掛けたものは大阪芸大ではラ・バヤデール幻影の場で、毎年のように上演しているが、バレエ学生の頑張りはもちろんだか、舞台美術学生約20名もこのシーンをオリジナルデザインし、わずか1名しか選ばれない舞台装置実現に向けてしのぎを削る。競争がはげしいだけあって毎年素晴らしいセットに出会える。弱冠二十歳の描くバヤデールのヒラヤマのシーンは実にみずみずしい。今年も舞踊コース生たちは見事にバヤデルカ、ソロルを演じたことも付け加えておきたい。

玉川大学舞踊公演では能の“胡蝶”をバレエ化に取り組み「blossom」と名付けた作品を振付し上演をした。こちらも梅の木の装置や精たちや女性法師の衣裳や効果音まですべて同じパフォーミングアーツ学科生によるもので、こちらも若さ溢れる創造性ゆたかな舞台となった。国内の文化祭や芸術祭といったものは出品者のみが評価される対象なのだか、今は名もなき彼女彼らたちが作り上げるものこそが未来に向けた芸術創造の源であるはずで、評論するひとたちはそんな彼女たちを評価すべきでこのような瞬間に立ち会って広く芸術を愛するひとたちに伝えてほしいものである。 -

●2014年3月

2月下旬に第29回大阪芸術大学卒業舞踊公演が行われ、今年も500名を超える観客が集まり、盛大に行われた。今年度卒業生による卒業制作作品や、「ジャズコンチェルト」「カルメン」「グラズノフスィート」といった私の振付作品などを上演させていただいた。4学年総勢80名近くの全舞踊コース生出演によるもので、一昨年まで大阪国際交流センターという市内で学外公演を行っていたが昨年から大学内の専用劇場で上演となった。大学舞踊コースの高いレヴェルをもっと知ってもらうためにも再び学外公演で上演したい想いもあるが、舞踊コース生はこの公演に対して自分自身のキャリアのなかでももっとも大切なものと位置づけ、全身全霊を持ってのぞんでくれたことが素晴らしく、今や公演名物となったフィナーレで光り映し出される彼女たちの姿に今年も胸が熱くなり、幕が下りるまで観客は惜しみなく拍手を送っていた。この模様は今年も芸大テレビでも収録し、今でもネットで配信しているのでぜひ覗いてもらいたい。

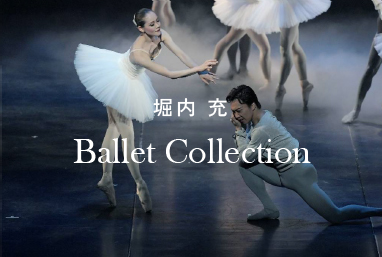

堀内元・堀内充バレエコレクションと題した公演を今年も5月に行うことになり、さっそくそのリハーサルを開始した。 -

●2014年2月

今年の冬は寒く冷たかった。特に乾燥した空気が身にこたえる。ダンサーにとっても保湿は大切だが、ニューヨークにバレエ留学していた頃、今こそ温暖化であまり降らなくなったが、当時のニューヨークはもともと日本の緯度では青森あたりであることから冬になると雪がよく降り、バレエ学校の授業を終え外に出るとまだ汗で湿っている髪の毛が瞬く間に凍ってしまうほどだった。しかしアパートに戻るとスチームという暖房設備があり、これはニューヨークのどこのアパートもそうであったが管理人の判断で勝手に入れられるので部屋はポカポカ暖かく、時には外は雪なのに中はTシャツ1枚なんてことはしょっちゅうであった。蒸気がわき出てくるので、ダンサーにとってはありがたく、モスクワのホテルでも同じような体験をしたことがあり、欧米人の生活にカルチャーの違いを感じ、当時ダンサーの実力差もこんな生活環境からもあるのだと思ったものだった。今はエアコンで自分たちの意思で温度調整し、加湿器までそろえなくてはならず、必ずしも昔は不便なことばかりではなかった。

ローザンヌ国際バレエコンクールで今年も若き日本人がたくさん大活躍したことが大きく報道されていた。素晴らしいことで、むかし私も吉田都さんとダブル受賞し、今ほどではないがテレビや新聞に取り上げていただいた。しかし、あの頃を振り返るといい思い出ばかりではない。日本で受賞によって周囲にもてはやされ、意気揚々とニューヨークに留学したが、バレエ学校に入ると誰も自分がローザンヌ受賞者だとは知らず、それどころから全米やヨーロッパから学校オーディション(日本でいう入学試験)で選抜されて集まった優秀なダンサーばかりで、自分より2倍ぐらいの体格や美貌な者ばかりで圧倒されてしまった。ローザンヌで1番2番になっても学校ではその他大勢のなかに過ぎず、その年の最後の学校公演でも主役どころか、出演できるのが精一杯であった。ただこんなたいへんな想いにさせられたのは自分自身の甘えもあるが、日本の報道があまりにも掻き立てすぎたことも一因だったかもしれない。今、まさに今年の様子もそうで、テレビでも大げさに「世界一おめでとう!」とか言われていた。あくまでもローザンヌコンクールは本当に優秀なダンサーはすでに世界一流のバレエ学校に所属していて出場していない。コンクール受賞はダンサーにとってはスタートラインに立ったに過ぎず、バレエ団に入って主役を射止める保証はどこにもない。どうか周りはほどほどに祝福して今後の彼らを見守ってあげてほしいと願うのである。

-

●2014年1月

今年も秋から冬にかけて多くのバレエ・ダンス公演が盛んに各地で上演されている。ローザンヌコンクールで奨学金を得て付属のバレエ学校を卒業したニューヨーク・シティ・バレエ団も来日し、バレエ界は大いに賑わっている。そんな中ふたつの大学公演で私も初演再演ものを含め3つの振付作品をつくり、ダンサーたちと共に汗を流した。

またクリスマスシーズンにもバレエ「くるみ割り人形」堀内版全幕を今年も栃木県宇都宮で上演を果たした。今年も王子役は牧阿佐美バレエ団のプリンシバルダンサー京當侑一籠君が務めてくれた。日頃からダンサーにはしっかりと観る側に立ち、自己と他者の目で自身を見つめて踊るよう伝えている。「楽しんで踊りたい」などと最近はすぐ口にするようになったが、かつてはそんなこと言える空気は若い世代にはなかった。でもそれは悪いことではなかった気がする。もちろん今や人は楽しみたくてプロもアマチュアも舞台に立つ。しかしバレエは舞台芸術におけるものであり、テレビやイベントで繰り広げられる”だんす”とはかけ離れた芸事の世界にある。踊りが多様化した今こそ、バレエを教える側はしっかりと技術だけでなく、接するためのしきたりやマナーまで厳しく教えなければならない。私が教える大学でもバレエの敷居をつねに高くしており、ドレスコードもヘアスタイルのシニオンはもちろん指定し、レオタードとタイツのみでスパッツなどダンスメーカーが商業向けに宣伝しているスタイルは一切許していない。大学や専門学校で学ぶダンサーたちはいずれ指導者になることを視野に入れているはずで、それを怠ると、楽しむ”だんす”と一色単にされてしまうだろう。バーレッスンの最中に水を飲んで受ける姿勢もフィットネスクラブやカルチャーセンターが健康法を謳っているに過ぎず見苦しく映る。私が若い頃に受けてきたパリオペラ座バレエ学校、ボリショイバレエ団、キーロフバレエ団、スクール・オブ・アメリカン・バレエでもバーでゴクゴク飲んでいる優秀なダンサーはいなかった。「今は時代が違うわよ」と言いたい者は言えばいい。こちらは一流になるための手段ではないよと言っておくし、ビジネスに利用されている自分に気づかずお・ど・ら・さ・れ・続ければとつけ加えておく。

-

●2013年12月

まさか自分が大学の教壇に立つなど思いもよらなかった。十代の頃、夢中になってローザンヌやモスクワのコンクールに挑んでいた頃から思うと隔世の感がある。三十代のはじめに日本音楽高校でバレエの特別授業を初めて受け持って以来、今は准教授を務める大阪芸術大学舞踊コースをはじめ内外の舞踊系大学・高校で教育にたずさわっている。

現役ダンサーでいる自負から実習・演習であるバレエのレッスンや振付作品の授業はもちろん私の得意科目であるが、文字通り教壇に立って教える「舞踊論」の授業は四十代になった今では力が入り、舞踊を専攻する学生も多く耳を傾けてくれている。実は私はバレエはロマン主義者で古典主義とは異なった持論を授業で展開している。哲学的ではあるが舞踊史をとおしてバレエを解剖し、現代・現在のバレエの在り方を把握させ、未来のバレエの方向性を学生自身に探らせている。

残念ながら日本人の8割はいわゆるクラシックバレエをバレエと思い込んでおり、実際私も若い頃は何となくそう思い込んでいたし、今もコンクールで入賞する若者たちですらほとんどそう感じているだろうが、これには警笛を鳴らしている。最近こそロシアのバレエ界は気づき方向転換したが、今や国際的にバレエの流れは古典主義から脱却している。しかし、せっかくダンサーの国際化が進む国内のバレエ界はいまだにそれを受け止めていない気がするのである。私の若い頃はまだ国立バレエ団もなく、未来のバレエについて同士の仲間とよく朝まで語り合ったりしたものだ。今の世代のダンサーも恵まれた環境に甘んじることなく、つねに「これでいいのだろうか」という疑問を持ちながら歩んでほしいと願って授業を続けている。