堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2013年11月

合唱舞踊劇と題してカール・オルフ音楽の「カルミナ・ブラーナ」全曲を舞踊家佐多達枝先生がバレエ作品としてオーケストラ・コーラス・舞踊の三位一体による公演が今年も10月に上演され、それに今回も出演させてもらった。20年近く前から上演を重ねて8回目となり、全公演に出させていただいた。自分のバレエ人生のなかでもっとも長く踊り続けた作品で感慨深かった。昨年に続き国内最高峰のバレエ・オペラの殿堂・メッカである東京文化会館で踊れたこともうれしかった。

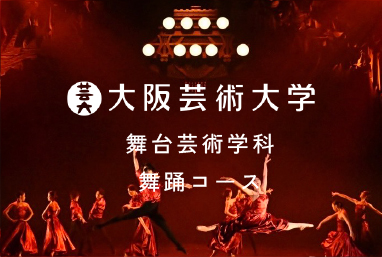

大阪芸術大学舞踊コースの卒業制作公演が今年も11月1日に行われた。この公演のために舞踊コース4回生(関西の大学では学年の呼称は〇年生ではなく〇回生とよぶ。つまり4年生の意)は半年間ほぼ毎日この公演のためにレッスンや振付、リハーサルに明け暮れた。わずか18名が作品づくりから踊り・衣裳・パンフレットまで、すべて制作から上演まで行う。今年の舞踊作品5作品はすべて素足のモダンダンス手法によるもので、コンテンボラリーダンスとも呼べなくはないが、舞踊コースの作品づくりの主幹は舞踊史をとおして過去から未来を見つめ舞踊創作させるアカデミックな創造性を求めている。舞踊大学における舞踊教育を念頭においているのであまり感性だけを頼りに自由奔放につくらせることはせず、さまざまなカリキュラムのプロセスで得た知性を発揮させている。今年も彼ら彼女たちは長い稽古期間のなか、仲間と共に汗を流し、また時に仲間同士で衝突して涙を流し見守る側からみてもつらい側面もあったが、どの作品も力作で、公演を立派に上演させた。終演の際のカーテンコールでは涙なみだで後輩たちから花束を受け取る姿が深く印象に残った。 -

●2013年10月

9月に入りながらまだまだ夏の季節感が漂い、また稽古場も蒸し暑くダンサーは相変わらず汗をたくさんかきながらのリハーサルが続く。

9月上旬の3日間で、大学舞踊コース4回生の卒業制作公演で上演する私の新作「ジャズコンチェルト」を振付をした。この音楽はハワード・ブルーベック作曲、レナード・バーンスタイン演奏のオーケストラ用のジャズ作品で、私の父がこよなく愛した音楽である。かつて私がローザンヌ国際バレエコンクールでプリ・ド・ローザンヌ受賞した際に記念公演をひらいてくれて、その時にも踊らせてくれた思い出深い作品である。そんな父のためにもこの音楽を使用したく、新しく振付をした。日程上、毎年卒業公演に私が4回生にブレゼントする作品は3日間で仕上げなくてはならず、とてもハードワークである。さすがに今年は重量感あるものだけに1日オーバーして4日間かかったが無事完成することが出来た。ダンサーたちの頑張りを労って稽古後の夜に天王寺界隈のお店で4回生全員と乾杯しながら夕食を共にした。なんとサブライズがあり、宴の終わりで私にバースデーケーキをプレゼントされてしまった。何だか気恥ずかしかったけれど、教え子の温かい感謝の気持ちが心にしみた夜でもあった。9月中旬には振付家上田遥によるダンスリサイタル特別公演が東京・亀有リリオホールであり、久しぶりに彼の公演に出演させてもらった。彼は現代舞踊・バレエ・多ジャンルダンスといった幅広い分野の舞踊家として長く活躍されている私の兄貴分的存在で、ずっと親しくさせていただいている。まだ新人だった頃、高名な舞踊家でおられた横山はるひ先生の誘いを受けバレエ「ピノキオ」に主演した際にも(彼もまだ20代だったのにケペットじいさん役で)主要な役を分けあった懐かしい思い出もあり、普段はつねに踊りに対してとてもストイックな姿勢でダンサーに対しても厳しく稽古に挑んでいるのだか、今回の公演パンブレットでは当時の写真を掲載してくれた心優しい一面があり、あらためて感謝している。今回の公演でも東京シティバレエ団バレリーナの橘るみさんとデュエットを共演させていただいたが、私と彼女になんと新作を振付していただいてこちらもその誠意に感激し、精一杯踊らせていただいた。本公演は彼の舞踊家生活30周年記念でもあり、2回とも満席で大盛況であった。

-

●2013年9月

今年の8月は暑く感じることが多かった。暑いのは職業柄汗をかくことが多いので気にならないのだか、さすがにこれほど猛暑が続くと、周りの暑がる人の姿を目の当たりにしてこちらも以心伝心のように「もう、たまらない」と思うようになってしまう。

そんな天候のなか、念願の清里フィールドバレエ公演を観ることが出来た。親交深い今村博明先生と川口ゆり子先生ご夫妻のバレエ・シャンブルウエストによるジゼル全幕を拝見した。野外劇場ということもあり、上演中に本物の花火が打ち上げられ、また2幕のウィリーたちがホリゾントがないうしろ正面の下から本当に墓場から現れるように登場したりと演出が素晴らしかった。そんな中ラストでは本物の小雨がちらちら降り出してしまい、客席は合羽姿になり始め、それでも必死になって濡れた舞台にめげまいと踊るダンサーたちのその懸命な姿にも感動し、忘れられない鑑賞となった。ご夫妻の功績を称えずにはいられなかった。ぜひ来年も訪れたいと思う。

今年夏もっとも力を入れたY.S.バレエカンパニー公演「白鳥の湖」全幕公演を無事上演することができた。全幕振付といっても2幕と3幕の数曲はプティパ/イワノフ版を用い、バレエミストレスの岡林ひろみさんに振り移し・ステージングをしていただいたので完全なるオリジナルではないのだが、白鳥の湖を演出・振付をさせていただいたことは貴重な経験となった。

この作品はダンサーとして道化役で新国立劇場バレエ団、東京シティバレエ団、日本バレエ協会公演で数多く踊らせてもらい、そんな“道化の視点”からも作品づくりを行ったが、やはり春にフランス研修旅行で見聞した経験が大きかった。私自身グランドバレエに対しては徹底的にロマン主義を貫いており、そんな姿勢に毎回理解を示して臨んでくれるバレエ団のスタッフ、団員および男性ダンサーに深く感謝している。4幕のオデットの投身後の王子とロットバルトの闘い、そして原題の「Le Lac de Cygnets/白鳥の雛たちの湖」を重んじてゴールドバレエを主軸に置いた魅惑的なラストシーンを出演者が見事に踊り演じてくれて幕が下りた。大阪芸術大学主催の音楽会であるプロムナードコンサートに、大学オーケストラや音楽バンドに交じって舞踊コース3回生21名も花のワルツをオーケストラを背に踊らせてもらった。なら100年ホールとう劇場で上演したがアリーナのように観客席が大きく、そこが満席になるほど多くの方々にお越しいただき、この日一番といえるほど大きな拍手をいただいた。それほどオーケストラとダンサーたちとが、また音楽と振付が一致して実を結んだ出来映えであった。

-

●2013年8月

1年でもっとも忙しい季節が今年もやってきた。夏の風物詩が好きで、若い頃5年ほど日本を離れていたときに懐かしく想うものがいつも「夏」や「和」を感じさせるものであったから毎年「今年夏はどんな風物に出会うのだろうか」というのが楽しみでもある。

夏の舞台のトップバッターは大阪芸大キャンパス見学会のなかで芸大芸術劇場で2日間行われる上演会で、自作の「グラズノフ・スウィート」を舞踊コース2年生16名が溌剌と踊ってくれた。文字どおりロシアの作曲家アレクサンドル・グラズノフが作曲した音楽を引用し、20分弱のシンフォニックバレエに振付たもの。グラズノフは巨匠マリウス・プティパと組んで名作ライモンダをつくったことで知られているが、私はダンサーたちによく「ニセプティパだ!」と笑わせながらゲキを飛ばしている。でも今回もしっかりと彼女たちは期待に応え、みんな笑顔満面に踊り抜いてくれてたくさんの拍手を受けた。むかしは明るい主題でも笑顔をつくることなく踊る子たちが多かったものだが、今の時代リハーサルでも笑顔を欠かさずに稽古に取り組むのが不可欠になり嬉しいことである。「舞台人とはなにか」ということが初期設定であることが今後も続くことを願う。それにしてもこの作品を踊ってくれた学生ダンサー16名はまるで石鹸の泡がはじけるような?豊かな表情と動きがとても愉快で新鮮で、3ヶ月間のレッスンと稽古の成果が表れてうれしかった。

ひとから「夏休みはいつからぁ?」とかよく顔を斜めにして聞かれる。おもに地元東京を中心とする面々からなのだが、悪いが私が務めている舞踊コースはほとんど”大学の授業”という印象とはほど遠く、われわれも舞踊コース生73名もバレエ公演を達成させるために全国から集まってきた集団のようなものなので、大学の正規授業があろうと終わろうとお構い無しと言った具合にリハーサルに取り組み、舞台を迎えて脚光を浴び踊る。バレエ団と全く変わらぬ姿がそこにはあり、それこそが芸術大学の本質であるのかもしれない。8月にあるさまざまな行事に向け稽古や準備に追われるなか、7月下旬は大阪城公園にあるシアターブラバ!という劇場で同じく大阪芸大の舞台芸術学科の学外ミュージカル公演が2日間にわたり上演された。演目は「真夏の夜の夢」でウィリアム・シェイクスピア原台本の作品のミュージカル化したものである。3年前に同名のバレエ全幕作品を大阪のY.S.バレエカンパニーで振付したこともあり、その作品に一部とはいえ、バレエシーンを手掛けさせていただきとてもわくわくしていた。振付した場面は2シーンでそれぞれ12、3分ではあったが、ストーリーを予期させる“プロローグ”と有名すぎるメンテルスゾーンの“結婚行進曲”であった。どちらもポアントワークの古典美学を全面に出した作品にし、今度は1学年上の3年生男性4名女性17名がところ狭しと舞台縦横に踊りを展開し、大きな喝采を受けた。振付も決してノーマルなものにとどまらず快活にし、それがかえってこの演劇作品にフィットしていたようにも思えた。

そこでひとつ。このコラムで「大きな拍手」とか「喝采を浴びた」とか表現することが多いのだが、断っておくがこれはどれも過大表現ではない。事実を伝えているだけである。それを疑うならどうぞこの大学舞踊コースの公演にお越し下さい。あっそうそう、忘れていたが夏の風物に早速出会うことができた。JR大阪城公園駅からシアターブラバ!までは公園の砂利道をザクザク音をたてながら7、8分ほど歩かなければならないのだか、今年も3日間毎朝ギラギラ暑い日差しのなか、林立する木に大量に止まるセミが大きな鳴き声を発していて、それをよけることもできずに聞きながら汗をかき劇場まで歩いた瞬間が、まさに「夏だな」と感じさせてくれた。・・・そんなものかと思われたらすまないすまない。 -

●2013年7月

6月はバレエ公演・舞台の本番をこなしながら振付リハーサルにも明け暮れた。大学で上演するふたつのバレエ作品と大阪を本拠に置く若いバレエ団Y.S.バレエカンパニーによる「白鳥の湖」である。大阪芸術大学舞踊コースはバレエ、ダンスを専門分野として学ぶ者たちの集まりだか、まだまだ世の中?の人たちは私が主任を務める本コース学生の存在をわかっていない。彼ら彼女たちの姿勢・視線は真剣であり、最近の若者たちの甘い姿はそこにはない。私の方こそ緩んだ気持ちでバレエ作品の構築をするとすぐ悟られてしまうのでこちらも毎回手を抜くことなく取り組んでいるのだ。はい。

白鳥の湖は1幕と4幕の振付に熱が入っている。長く東京シティバレエ団や新国立劇場バレエ団で道化役を踊り、評価を受けた自信の役でもあり、第1幕で大暴れ?したのでその景には力が入る。また第4幕は堀内版の最大の魅せ場として位置づけているのでこちらも振付を受けてくれるダンサー、そしてバレエミストレスの方々との熱い作業が続く。王子役をつとめるのは今年も山本庸督君で彼も舞踊コースで薫陶を受けた卒業生である。長くアメリカのバレエ団で活躍し今年から本格的に国内に本拠を移している。5月のプロデュース公演や振付出品した舞台が続いたためなかなかバレエを観賞する時間がなかったが、Kバレエカンパニーの「シンデレラ」、「ベートーヴェン第九」公演と「ジゼル」全幕を立て続けに観賞した。ひとつのカンパニーが春のシーズンだけでこれだけの公演を重ねることができるの途轍もないことで、また内容もどれも素晴らしいものであった。「第九」は熊川哲也芸術監督がとても思い入れ深く取り組んでいたもので、こちらも胸を響かせながら吟味させてもらった。クラシックレパートリーとは違い、演出・振付から美術に至るまで100%オリジナル作品でもあり、膨大な労力と時間を費やしていたのが作品から読み取れる。生の管弦楽とコーラスを率い、毎回上演されるたびにバージョンアップされるのは芸術家の姿勢として当然で終演後に最大の賛美を彼におくらせてもらった。いつも謙虚でまたストレートに受け応えしてくれる彼の態度がたまらない。ジゼルのアルブレヒトとロイス役も今まで彼が長年演じてきたなかでも今回こそ最高の踊りと演技を魅せた。これは親友としてでなく舞踊界の人間としてひとりの舞踊家を称えているのである。公演後まもなくして紫綬褒章の受章の知らせがあったがまさにタイムリーであった。今後も彼の動向に目が離せない。

5月のバレエプロジェクト公演も終わり、さまざまな舞踊関係の雑誌やネットサイトに公演評を載せていただきその数は5社以上に上った。日本国内の舞踊評論家は海外に比べとても多く、私も大手バレエ団と同じく20名を超えるその方々をお呼びした。公演講評でいちばん嬉しいのは、公演を楽しみにチケットを購入して来ていただいた観客の方々の温かいお気持ちで、それが何よりも心の支えになっていることは言うまでもない。

いつも舞踊を創造する立場とジャーナリズムを唱える立場とが相対するのたが、今回公演をプロデュースする立場として言わせてもらうと、彼らに対しては今後ひとりでも多くの観客が公演に足を運んでもらえるような評論をしてもらうことを望んでいる。評論のなかには心ない中傷的表現だけをされる方がいつもいる。残念ながら今回もいたのである(FU)。信じられない事実を暴露するが、評論する立場の方は、時として公演外で個人的に攻撃することには驚かされる。公演を主催した側はすでに口する立場にないことをいいことに、メディアに一方的にまくしたてるやり方は改めるべきことだと思う。大学教員が大学生に必要を超える過度な指導指摘をしてはならないことと同様と言えばおわかりだろう。今回の公演のカーテンコールも、舞台に立つ側から感じた限り、実に大きく暖かく好意的なものであったことはあらためて報告したい。だから決して今回の出来事を感情的に捉えているのではないことを付け加えておく。

今後純粋なバレエ愛好者の方々には、さまざまなバレエ公演でもしも心ない評論を目の当たりにしてもどうか左右されず、自分の目線で舞台を見つめ続けてほしいと願っている。なかなか舞踊家の立場としてこの項については言えないことだが、公演に向かって上演するまでどれだけの時間、多くの方の協力、経費労力がかかっているのかわからないだろうし、このコラムは「…放談」である。今後も舞踊界のためにも世界初の舞踊評論の評論評価?もする意気込みである。 -

●2013年6月

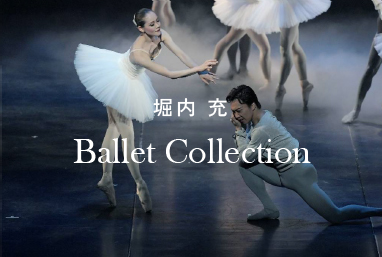

月末の5月31日、東京・目黒パーシモンホールで「堀内 元・堀内 充 Ballet Collection」公演をおかげさまで無事に終えることが出来た。約2ヶ月間東京で稽古を積んできたが、兄の元は2作品、私も自身が踊る作品を含めて2作品計4作品を発表した。兄はセントルイスバレエ団公演直後でわずか2日前の来日となったが、新宿村スタジオで行われた総稽古ではスタッフ・出演者が一同に集まり、本番に向けて緊張感と活気に満ちたものであった。そして本番は多くの観客の方々にお集まりいただき、ひとつひとつの作品はそれぞれ出演者が熱演してくれたおかげで多くの拍手をいただいた。堀内充バレエプロジェクト公演としては5年ぶりで、当時の出演者からはほぼ一新したが、若い世代のダンサーと一夜をともに飾ることが出来たことが何よりもうれしかった。観客席には長年応援して下さるファンの方々はもちろん、かつて舞台で喝采をともに受けた先輩、同士、後輩、教え子、友人たちが多くかけつけてくれた。オーディションで集まってくれたダンサーたちは、この公演に向けて毎回リハーサルだけでなくレッスンからともにし、それが一期一会の連帯感を持つことができ、彼女たちにも感謝したい。この公演を機にこの企画を定着させるつもりで、すでに来年の公演も決定している。今後も多くの若いダンサーと交流していきたいと願っている。

6月の上旬には東京・青山円形劇場で玉川大学芸術学部とこどもの城が共催するPerforming Arts Fair 2013が開催され、4日間にわたり3プログラムにわかれ演劇・音楽・舞踊が競演した。私が振付したバレエ作品「SONATAS」は、昨年12月に玉川大学で上演したものの再演だったが、円形劇場の舞台に合わせリメイクし、またダンサーも一部入れ替えて2日間にわたり上演させていただいた。本番は演劇や音楽といったさまざまプログラムのなかで最後を飾る演目となった。作品はひとりひとりのダンサーがプロセスをとおして最後にCygnet(仏語で白鳥の意)のように身をまとい踊るもので、教え子ダンサーたちは文字どおりトリ演目?の重みに臆することなく精一杯踊ってくれて実に多くの拍手をいただいた。青山円形劇場は20数年前のこけら落とし公演で作品を委嘱され出品させていただき、以来ダンサーとしてもさまざまな舞台に出演した馴染み深い劇場である。このPAFでも過去3年間に3作品出品している。本年1月におとなりの青山劇場で大阪芸術大学舞踊コース生、そして今回の玉川大学芸術学部バレエ専攻生と、いずれも自分にとって大切な教え子たちが自分と同じ舞台でしかも振付した作品を踊ってくれたことはとても感慨無量でもあった。

今月は舞台が次々とありその翌々日は自分を舞踊家の道へ導いて下さった師匠のひとりでもある横井茂先生と新井雅子先生のご夫妻が主宰されているバレエスタジオの創立40周年記念公演が横浜であり、その公演でも改訂振付した「ライモンダ第3幕より祝典の場」を出品させていただいた。横井茂先生は私が主任を務める大阪芸術大学舞踊コースの先代でもあり、現在も名誉教授として節目には大学にかけつけて下さり、今回も先生ご自身から私に声をかけていただいた。言ってみれば私は先生の教え子で、そんな立場の者に振付を任せる心の広さが素晴らしかった。稽古ではスタジオで長く活躍された友人でもある三井亜矢先生がバレエミストレスをして下さり、彼女の力添えのおかげで本番は出演者ダンサーの力演を引き出し満席の会場から多くの拍手を受けた。当日の夜は記念公演成功を祝して出演者や関係者の方々とみなとみらいランドマークタワーのそばで祝杯をかさね遅くまで続いた。

-

●2013年5月

3月中旬に5月31日に行う堀内充バレエプロジェクト公演に向けて出演者オーディションを行い、時間を置かずに下旬より振付稽古を開始した。5年ぶりに行う今回の演目は自らの作品だけでなく、双子の兄弟でアメリカ・セントルイスで芸術監督として活動続ける堀内元の作品と合わせ、公演タイトルを「堀内 元・堀内 充 Ballet Collection」とした。兄の作品はバレエ団で上演したものの再演だが自分は今回の公演のために新作を振り付けることにした。まず最初に始めることは音楽選考だか、若い頃「この音楽が好きで」とか「この曲でつくってみたかった」とかいうものはすでにない。作品の主題を考案しながらどれがふさわしいかひたすら模索する作業が続く。音楽家との共同作業も芸術家として楽しみのひとつだか今回はあえて古典音楽に挑みたかったので、バッハ、ヴィヴァルディを中心に選んだ結果、14名の女性ダンサーが踊る作品はバッハのヴァイオリン協奏曲を、自身が踊るデュエットをリストのビアノ曲を選んだ。これから2ヶ月後の本番に向けての振付作業が進む。

8月にY.S.バレエカンパニー公演「白鳥の湖全幕」の演出・改訂振付のリハーサルも開始した。こちらは自身の全幕ものの改訂振付は4本目である。白鳥の湖はチャイコフスキーがモスクワボリショイ劇場で劇場付きの振付家に依頼し初演したが、大失敗に終わりその後亡くなった後に老振付家のプティパがかつての自分の振付の専属作曲家だったチャイコフスキーを想い、音楽をベテルブルグに取り寄せて再振付をした経緯があり、それによって大成功を収め白鳥の湖は脚光を浴びた。私が初めて観たのは小学生の時、当時日本橋三越にあった映画館で観たルドルフ・ヌレエフとマーゴット・フォンティーン共演のもので、最後に王子がロットバルトに湖に沈められるシーンはあまりにも衝撃的でこどもながらにして凍りついてしまった記憶がある。その後ノーマルなキーロフ版やボリショイ版を観てほっとしたが今回自分が振付するにあたり、結末には自らつくる新演出にしようと考えている。今からそのシーンをつくるのを楽しみにしている。

大阪芸大舞踊コースでも、7月のキャンパス見学会におけるバレエ上演会や舞台芸術学科全コース合同による毎年恒例のミュージカル公演があり、それぞれバレエ作品、バレエシーンの振付も開始した。大学は教育上かならずレッスンを2時間近く行ってからリハーサルに入るので、こちらもなかなかハードではあるが、自分がニューヨークでバレエ学校留学時代でもそのスケジュールであったし、学ぶ者にとってとても有意義な時間だったので、大学で教える立場になってもこのスタイルは貫いている。今や大阪の大学とはいえ、半数近くは北海道から東京、愛知、九州鹿児島まで学生が集まり、まさに“バレエ留学”に来ている若者たちで溢れている。また私と同じようにバレエ一家の中で育った2世もたくさんおり、彼ら彼女たちにはグローバルな教育を展開している。日頃の教室となるバレエスタジオの校舎には芸術劇場があり、そこでも日頃からリハーサルを積み、まさにパリやモスクワのバレエ学校と同じ環境で教育が実践されているのである。

お手柄話をひとつ。今から7年前に新校舎が建てられたがこの校舎のバレエスタジオがある5階の教室は天井の高さから、床の柔らかさ、バーの高さからカーテンの色まですべて私が設計に参画し意見を出して造られたものである。が……、ただの自慢話に受け取られてしまいそうなのでこの辺にしておく。 -

●2013年4月

フランスへ研修を兼ねた6日間旅行へ行き、ノルマンディ地方のルーアン市に15年ぶりに訪れた。かつてこの街の中心地にあるルーアン市立芸術劇場でフランス人振付家のフィリップ・ドゥクフレ氏によるダンス公演に出演し、約1週間滞在した思い出深いところで、再び来れたことがとても懐かしかった。当時劇場には専属バレエ団があり公演期間中毎日カンパニークラスを受けさせてもらい、バレエ団員たちも舞台を観に来てくれた楽しい出来事もあった。また日本人バレエビアニストの岩本博さんともそこで知り合い、彼は今でもマルセイユバレエ団で従事しているそうだが、それがきっかけで親交を深め、里帰りのときには大阪芸術大学にも来て、私の授業で演奏していただいた。さまざまな思い出が交錯しとても感慨深かった。

ノルマンディーのあとは西洋の驚異と言われたモン・サン・ミッシェルを訪れ、またロワールのルイ14世も訪れたというシュノンソー城やジャンボール城なども拝観し宮廷舞踊のルーツを垣間見ることができた。今年夏に白鳥の湖全幕を改訂振付するにあたりたくさんの常識・情報を得られた。下旬には大阪芸術大学で卒業式があり、4年間共に過ごした舞踊コース生20名を送り出した。厳しい社会のなかバレエ団に入団する者、社会人となる者などさまざまな道を歩んでいく頼もしい姿をこれからも温かく見守ってあげたい。

毎年開いて下さる福井県武生にあるバレエスクール(前田美智先生主宰)の講習会に今年も出掛け、すぐそのあとには全国バレエコンクール・イン八王子の審査員も務めた。主催する今村博明先生と川口ゆり子先生ご夫妻にはこどもの頃から指導していただいているバレエ界の大先輩である。私がプロとして活動してからもバレエ公演であつかましく共演させていただいた。ある時は兄弟役だったり、またある時は結婚する相手だったりととてもご夫妻とは密な?関係を演じさせていただいたことが私の大切な思い出となっている。今年こそ念願のご夫妻が主催されている清里フィールドバレエに訪れるつもりである。

-

●2013年3月

今年も2月の東京は何度か雪に見舞われた。上旬にはある芸術審査会の審議中でも降りしきり会議室から見える皇居の雪化粧が美しかった。

日本音楽高校バレエコースで今年もコース生全員約70名による特別授業に招かれ、オープンレッスンを指導を行った。この学校とのつながりは長く1996年から毎年1年も欠かさず務めさせていただいている。今年の生徒のなかではまだ生まれていなかった学年もいるわけで恥ずかしい気もするが、いつも熱心に耳を傾けながら受ける姿勢に目を細めた。特記したいことはビアニストの榎本真弓さんと第1回目からずっと一緒に開講していることである。昨年はお休みして小泉先生という方にお願いしたが、今年はふたたびコンビを組ませてもらった。レッスンティーチャーにとってビアノ伴奏はとても大切で彼女と長いパートナーシッブのおかげで毎回ベストコンディションで教えることが出来た。

うれしいことに今年5月に行う自分のバレエ公演にも本校卒業生がたくさん出演してくれることになった。たった年1度でおこがましい言い方だが、ここでも教え子と同じ舞台を共有出来る喜びを感じている。毎回お世話になっているバレエコース島岡彰子先生もレッスン終了後の挨拶のなかでそのことにも触れていただきありがたかった。

2月下旬に第28回大阪芸術大学卒業舞踊公演が行われた。毎年大阪国際交流センターで上演してきたが諸般の理由で今年度は大学内の芸術劇場で行った。2001年度から芸術監督を務めてきただけに学外で上演できず無念だったが、バレエダンサー学生たちはめげずに明るく公演に向かって稽古する姿勢にこちらが勇気づけられ、本番では600名近い観客を集めた彼ら彼女たちの熱い姿に心打たれた。公演も卒業制作作品や私の作品3作品など、みな完成度の高い出来映えで、東京をはじめ全国からかけつけていただいたバレエ関係者からもお褒めのお言葉をいだいた。本公演の伝統セレモニーのフィナーレは今や名物となり、それを観たくてお越しいただく観客もおり、今年もそのシーンになると卒業生をはじめ全舞踊コース生に熱い拍手を送って下さり、盛会のなかで幕が下りた。この模様は大学が持つケーブルテレビ番組でも放映された。 -

●2013年2月

昨年末は年明けにある青山円形劇場でのファミリーミュージカル「シーク・シーク・シーキングストーリーⅡ」の劇場稽古が行われた。年末に数回、こどもの城内のリハーサルでオーディションで選ばれた小学生から高校生まで12名たちにバレエシーンの振付をした。昨年に続き2回目の振付担当であったが、台本が大宰久夫先生、演出・主演が吉村温子先生と玉川大学で同じ教員同士で力を合わせてつくらせてもらっている。またバレエミストレスをされているのは江口富美子さんで、かつて私の作品に出演してくれた旧知の間柄で、この舞台では彼女の力によって支えていただいている。おかげでバレエシーンは幕開けのテーマ音楽・風の精の踊り・眠りの踊りと3つに分かれ、小学生か高校生まで笑顔を絶やさずきちんと踊りを全うしてくれた。正月明けて本番を迎えたが、この公演は人気が高く完売日も多く、日本人のみならず外国人のお客さまも多く見られ評価の高い舞台であった。

中旬には群馬県前橋市で毎年おこなわれている「ぐんまバレエアテリエ」というプレコンクールのアドバイザーとして今年も審査させていただいた。たったひとつの県のなかだけから参加する若いダンサーたちながら、レベルの高さには毎年驚かされる。今年はジュニアで若い男の子が大きな拍手を受け、私も講評でも彼を名指して誉めた。昔の話だかこどもの頃、技術も表現も未熟であった私にいつも大人の先生方は無条件に愛溢れる言葉をたくさんいただいた。その当時はいつも「学校の先生など社会の大人はみんな冷たいのにバレエの世界ではなぜこんなに大人は温かい方ばかりなのだろう」と思ったものである。それはその方たちは芸術家だからだと気づいたのはずいぶん後になってからだが、若い子たちに接するたびに当時のことが甦り、あの時の大人の方々たちへの恩返しのつもりでこどもたちに温かく接していこうと思うのである。

大学でも年度末の授業・レッスン・リハーサルが再開された。大学の1年は早く今月をもって授業カリキュラムとしては1年の終わりとなる。そんななか1月18日NHK大阪ホールで、また26日27日と東京・青山劇場で高円宮妃殿下が原作を書かれたものをもとにしたミュージカル「ビッグピープル・氷山ルリの大航海」が上演された。大阪芸術大学と東西の劇場が提携して企画されたもので私もバレエシーンの振付を担当させていただいた。作品は再演ではあったがバレエシーンは音楽もリメイクし振付を一新した。大学舞踊コースの選抜男女18名のバレエダンサーによって踊られ、計3回とも大きな拍手をいただいた。妃殿下とは高円宮殿下がバレエ通でおられたこともあり、今でも事あるごとに声をかけていただき、今回も優しく褒めていただいた。もちろん私に対してではなくダンサーの頑張りに目を細めておられたことをつけ加えておく。とくに青山劇場の公演はかつてこの劇場主催の青山劇場バレエフェスティバルで芸術監督を務めるなどバレエ人生のなかでもっとも思い入れのあるところで、その劇場で主任をつとめる舞踊コースの教え子たちを引き連れて踊らせたことは嬉しかった。ダンサーたちは本番が始まり、劇場の独特な広さを持つ下手袖でアッブしたり振りを踊ったりしながら出番を待つ姿を見るのがたまらなく心地よく、かつての自分とダブらせながらずっと目に焼きつけよるように見守り、出番になると客席へ向かったのだった。