堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2017年11月

今年の秋は雨ばかりの日々で、こんな季節も滅多にない。バレエダンサーはインドアの活動なのであまり公演やその稽古などにはあまり影響はないが、ひとによっては湿った空気や不安定な気候は体調を崩すことがある。ダンサーは日頃からハードワークな生活を送り、また自身の身体も激しい踊りで日々消耗させ、体調管理にいとまがない。

それでも本番を迎える前に不慮にもケガに見舞われてしまうことがある。せっかく公演に向けて出演する仲間たちと日々稽古を積んできたのに、そんなことがあると文字どおり戦線離脱して仲間たちから離れなければならない。また本番を務める責任感もありこの痛みと不安を抱える辛さは経験したものにしかわからないだろう。昨年新国立劇場で踊ったときも直前に肉離れをして辛かったのだか、ダンサーとして何度も経験してきただけに、それを直面したダンサーを見るといても立ってもいられなくなる。まるで飛べなくなった鳥を飛べるように必死になって手を差し伸べ、何とか飛べるようにする感じなのだか、ふたたび仲間たちのところに戻り復帰できた時の姿を見る感動はたまらない。

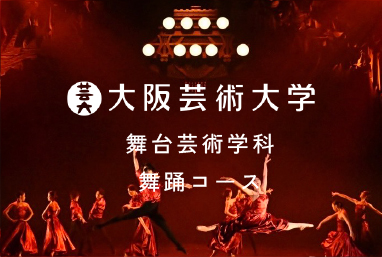

10月下旬に行われた大阪芸術大学舞踊コース卒業制作公演でもそんなことがあり、無事に幕がおりたときは胸がいっぱいになった。

昨年12月23日をもって19年間毎年欠かさず続いていた栃木・宇都宮で行われていた堀内版「くるみ割り人形」全幕公演の幕を閉じた。まだ振付家としてかけだしだった私に声を掛けてくださった橋本陽子エコール・ド・バレエ主宰の橋本陽子先生には感謝の気持ちでいっぱいである。

そんな折り、今年の12月は京都バレエ団の依頼でこのくるみ全幕を上演させていただくことになった。団長で芸術監督の有馬えり子先生が振付された演出バージョンをこのバレエ団は定期上演をされていた中、リニューアルしたいという意向を受け、はじめはバレエ団の親しんだ作品を引き継ぐことに果たしてこの自分が引き受けていいのか正直戸惑いもあったが、有馬先生は「気になさらず堀内さんのやりたいように…」という身に余るお言葉をいただき新たな気持ちで臨ませていただいている。橋本バレエ版も年を重ね毎回所々改訂してきたが、今回は関西初上陸ということもあり、大幅な改訂振付に踏み切らせていただいている。くるみ割り人形が王子となり、主人公の少女クララと愛の夢が展開されるのが一般的なストーリーだが、このバレエのもうひとりの主人公であるドロッセルマイヤーというくるみ割り人形をつくった人形技師がクララへの想いを綴るという主題に置きかえさせてもらった。このバレエの原作であるホフマン物語のなかの「くるみ割り人形とねずみの王様」ではクララであるマリー姫がドロッセルマイヤーの甥と結婚する結末になっていることをヒントに私自身がバレエ台本として改訂した。ねずみの女王の呪いによって人間性を失ってしまったある人形王国の技師ドロッセルマイヤーが、占星術をとおして少女クララを見つけ、純粋で無垢な少女の姿に惹かれていくところから始まる。そして自分の化身としてくるみ割り人形をつくり、それをとおして彼女との愛を成就させるために人間界に向かう筋書きにしている。ひとにはさまざまな愛のかたちがあり、男女、親子、兄弟、師弟の愛から枠を超えた愛までそれぞれに胸に秘めた愛のかたちがあり、それが人間の一側面であることを描きたいと考えている。ドロッセルマイヤー役には新国立劇場バレエ団オノヴルダンサー(長年バレエ団で活躍をされ功績が認められた舞踊手に贈られる称号)である山本隆之君が務める幸運にも恵まれ、彼のこの作品に対する理解力を期待していたが、リハーサルではその取り組みが素晴らしく、役作りに余念がない。また団長が私に寄せた気持ちそのままに、連日のリハーサルはバレエ団総力を挙げて熱気を帯びていて、この改訂初演の本番を楽しみにしている。同時にミュージカル「回転木馬」のバレエも振付している。ロジャース&ハマースタインというあの名作「サウンド・オブ・ミュージック」の作曲家として知られているふたりが音楽を手がけたブロードウェイミュージカルの名作のバレエ化である。といってもわずか18分程の小品で同じく11月下旬から12月初旬にかけて玉川大学芸術学部卒業舞踊公演で上演する。この作品のために音楽を新進音楽家八谷晃生君に再構成、編曲、ピアノ演奏録音を依頼し、大学パフォーミングアーツ学科の学生による美術デザイン・装置制作、衣裳デザイン・製作、出演もオーディションで舞踊学生を選抜、声楽学生によるシンガーまで出演するという、まさにこちらも大学が総力を挙げて臨んでくれる。私に絶大な信頼を寄せてくれる母校とはありがたい。アメリカの遊園地の中の回転木馬で働く青年ビリーと女子会で遊びに来た少女ジュリーのふたりが恋におちるが、ビリーが心の迷いから犯罪に巻き込まれ殺されてしまう。降臨した天使たちが彼を迎え天国に連れ帰るがジュリーを本当に愛していたことを(これが名曲「If I Love you /もしも君を愛したなら」)最後まで必死になって伝えるというラブストーリー。今回はこちらも自分で台本を改訂し原作とは多少異なるが、少年の頃父が映画の同作ミュージカルを愛していて、それに触発され母に映画館に連れられて観て子供ながらに感動した思い出があり、13年前にニューヨーク・ブロードウェイでリバイバル上演した際にもかけつけて観に行ったほど好きな作品であった。その後日本で東宝ミュージカルが上演権を得て上演したが、それに出演したかったのだが諸事情で叶わなかった苦い思いもした。しかし、その日本版も観に行ったが素晴らしかった。その時のビリー役だったミュージカル俳優の宮川浩さんだったが、彼はブロードウェイ版の彼にひけを取らぬ熱演で深く感銘を受けた。人生とは不思議なもので、その後彼とは人気ミュージカル「ザ・スヌーピー」で彼がスヌーピー役、私がウッドストック役で共演する機会に恵まれ、それ以来親交が深まり、私のバレエ公演にも俳優として出演してくれる仲にまでなった。何だか失礼だがいまでも彼と会うたびに(おお、ビリーだ!)なんて思ってしまう。それほどお気に入りのミュージカルなのだが、それにしても振り返ると今回のくるみ割り人形にしてもバレエ回転木馬にしても自分は恋愛ものが大好きなんだなぁ…なんて思ってしまう。 それも一途の愛がね…。

・・・京都バレエ団公演「くるみ割り人形」全幕

2017年12月2日(土)18:00開演/12月3日(日)15:00開演 びわ湖ホール中ホール

(お問い合わせ tel:075-701-6026)・・・玉川大学卒業プロジェクト舞踊公演「百華繚乱」

2017年11月29日(水)~12月2日(土)18:30開演/12月3日(日)13:00開演+18:30開演 (お問い合わせ tel:042-739-8092) -

●2017年10月

夏から秋になりバレエ公演がたけなわである。外来バレエ団もとくにロシアやフランスを中心に相変わらず多く来日し行われるが、やはりここは日本。自国のアーティストたちの頑張りぶりがうれしい。8月下旬に行われた吉田都さんと双子の兄の堀内元のふたりが中心になって上演した「Ballet for the Future」という公演では座長ふたりともスターにふさわしい踊りを見せた。ともにロイヤルバレエ団、ニューヨークシティバレエ団という最高峰で踊ってきただけあってオペラハウスが似合うダンサーであること感じさせた。今年はパートナーをそれぞれ替えて踊ったが、いずれも新国立劇場バレエ団のトップスターで華麗な踊りは言うまでもない。

同じ世代の稀有のバレリーナ下村由理恵さんも「篠原聖一BALLET FOR LIFE 2017」という毎年恒例のバレエ公演で『ロミオとジュリエット』のジュリエット役が素晴らしかった。女性ダンサーにとってジュリエット役は最高度の技術と表現力を要求され、シェイクスピア台本では14歳だが舞台では同じ歳の子が演じることは演劇・舞踊ではありえず、一流ダンサーのみが挑む。彼女の踊りはまさに一流の証しでカーテンコールでもスタンディングオーベーションを受けていた。Kバレエカンパニー公演「クレオパトラ」はおそらく今年のバレエ界最高の話題作であろう。春の「ピーターラビットと仲間たち」、夏の「海賊」全幕、そして今回の秋の「クレオパトラ」と季節毎にこのバレエ団公演に足を運んでいるが、今回の演目は演出・振付・台本・音楽・美術すべてゼロからのスタートで、ミュージカル界ではよくあり、私もホリプロミュージカルなどでこのような新制作に出演させて頂いて経験があるが、国内バレエ界でこれだけ総経費数億円かかるプロジェクトを手がけるのは空前絶後と言っていいだろう。公演を拝見し、クレオパトラにまつわるバレエ・ダクシオン(バレエ用語で逸話の意)をひとつひとつ丁寧に演出しグランドバレエが持つダイナミックな舞踊シーンも展開される。

とくに印象に残るシーンはやはり主人公が大掛かりな舞台装置でピラミッドを思わせる大階段を登り詰めていくクライマックスだ。またディレクターの親友が「主題の音楽が素敵すぎる!」と渋谷のカフェで語っていたようにほんとに音楽が迫力に満ち旋律が美しい。間違いなくバレエ史に残る大作となるであろう。舞踊大学でも公演シーズンが始まる。大阪芸術大学舞踊コースでも毎年かならず10月下旬に舞踊コース卒業制作公演を行う。上演演目は学生主導で演出・振付・スタッフ・運営・制作まですべて請負う。公演経費まで自分たちが4年間積み立てた費用でまかなう。今年の4回生(大阪では学年を回生と呼ぶ)はわずか女子学生13名でのぞむ。彼女たちはこの4年間ずっとこの少人数で大学を過ごしてきて、いつも真摯な姿勢で授業であるレッスンやリハーサルに向かい、女子学生ばかりということはこれまでにほとんどなく、ひとりひとりが巫女のように神聖さすら感じ愛着がある。

ぜひとも彼女たちの頑張りぶりをハロウィンの夜大阪芸術大学芸術劇場まで観にお越しいただきたい。

・・・2017年10月31日(火)15:00開場 15:30開演 大阪芸術大学 芸術劇場

(tel:0721-93-3781) -

●2017年9月

今年の夏は後半が雨ばかりでまた気候も涼しかったが、これまでずっと酷暑が続いていたので何だか拍子抜けもする。でも我々バレエスタジオで生活するものにとっては嫌いな冷房に頼らずレッスンやリハーサルが出来て鬱陶しさも半減してホッとしたことも確かだ。ウォームアップを心掛けなければならないダンサーの身体にとってはエアコンは敵だ。世の中すぐに「熱中症に注意を」とか呼びかけ、それをいいことに今ではスタジオはガンガン冷やされ、ジュニアダンサーたちに水をゴクゴク飲ませたりする。トラディショナルなバレエを教える側にとっては現代はまさに厄介な風潮ができて嫌なものである。

そんな文字どおり善くも悪くもいつも心身カッカばかりしている?自分にとって他分野の劇場鑑賞が清涼剤になる。贔屓にしている演劇集団の舞台もこの夏に観ることができた。演劇の街下北沢を拠点に活動している“パフォーマンユニットTWT”の公演で、今回は「Nice Buddy~白か黒かは選べない~」という新作で、またも期待を裏切らず楽しく鑑賞させていただいた。私もかつて舞台人として先輩である元タカラジェンヌの方々にお声掛けいただきミュージカルに多く出演させていただいて、今でも演劇、ミュージカルをたまに観るが、その広い客席のために舞台からのセリフを時として耳をすまして観るエネルギーがいるが、下北沢の芝居小屋は舞台と客席があまりにも近く、プレパレーションなしに言葉が耳に飛び込んでくるので心地よい。また着飾らずに口語というのか日常的な会話や庶民的な動作が基本なので肩に力が入らずに観れる。役者の女の子が「あのさ、あんた、スゲエ!」とか本音の言葉がポンポン出てくるのも、自分の環境であるバレリーナや舞踊学生の姿と真逆で愉快に感じる。それでいながら主題は当然演劇性を帯びており、演出家の四大海氏の構成もウィットに富み舞台芸術に触れている瞬間を存分に感じさせてくれるのだ。

バレエ少年だった高校生の頃、下北沢が通う高校の沿線だったこともあり友人がある時、「おい堀内、今日バレエないんなら寄ってかねえ?」と誘ってくれ下北沢駅に途中下車してその界隈で洋服屋やレコード・DVDショップに寄ったり喫茶店で美味しいコーヒーを飲んだことがとても楽しく、以来ハマってしまいよく時間が空けばブラリと訪れたものだった。あれから時も経ち当時とお店は様変わりしてしまったが、今でもたまに「そうだ下北へ行こう」って具合に立ち寄る。この若手演劇ユニットのおかげでこの街に“清涼剤”を求めて再び来れるようになったが、主宰の木村孔三君は玉川大学芸術学部助手時代よく私の舞踊作品をサポートしてくれた経緯があり、演劇だけでなく舞踊に対しても理解が深い。次回公演は11月でなんと舞踊公演をプロデュースするのでこれまた楽しみにしている。同じ舞踊のジャンルだが、フラメンコもバレエ同様に人気が高く今や国内における舞踊芸術の一翼を担うまでになっている。国家が援助する文化振興基金でもスペイン舞踊が何件も採択され、フラメンコ舞踊家は今ではそれぞれさまざまなスタイルを持って公演活動を展開している。日本ではスペイン舞踊家小島章司さんがパイオニア的存在で、むかし私がテレビ朝日系列の【PRESTAGE】朝まで生テレビ!という元民進党代表の蓮舫さんが司会を務めていた深夜番組にコメンテーターとして出ていた頃、ダンスが取り上げられた時にフラメンコの代表として出演されご一緒してそれが縁で以来何度か公演を拝見させていただいている。この舞踊の特徴はご存知のように何と言っても大地に魂とともに叩きつけるようなタップで、その力強い響きが魅力だ。歌のカンテ、音楽のギター、手拍子のパルマといった独特の手法が民族色を強くするが、フランスバレエの振付家マリウス・プティパがかつてロシアへ渡る前、スペインに数年赴任して踊りを教えていたことがあり、それがきっかけでスペイン舞踊に馴染みドンキ・ホーテやパキータといった作品が生み出され、おかげでわれわれバレエとも縁の深いものとなった。かなり前の話になるが、小島章司先生の公演を初めて拝見したとき、演奏家は全て本場スペインから来日し、90分間ひとりソロで踊り抜いた姿に感動していてもたってもいられなくなり、手紙を送ったことがあった。すると「充君、ありがとう」と言って20本近い薔薇をお礼に贈って下さりまたまた感激してしまったのだが、スペイン舞踊家はまさに熱い情熱家なのだと実感させられた。

雨も上がったこの夏では珍しく暑かった日に世田谷パブリックシアターに出かけ、鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコ舞踊団公演「愛の果てに」を拝見した。ギリシャ神話オルフェオとエウリディーチェをモチーフにしたもので、フラメンコ手法による新機軸であった。この舞踊団を拝見したのは1年ぶりで前回はライブハウス的な空間で「desunude」というやはりフラメンコ音楽とはかけ離れたオリジナルな現代楽曲を起用していた。ただここはおそらく今や国内でトップの活動ぶりでほぼ毎月のペースでさまざまなシーンに登場しているので古典から新時代まで幅広く展開している。バイラオーラ(バレエでいうバレリーナの意)の鍵田真由美さんの毎公演渾身のちからを持って臨む姿は観客の心をゆさぶる。入魂という言葉こそ相応しい彼女のフラメンコは、永遠でない生命の儚さに立ち向かおうとする精神性まで見えてくる。この作品の中ではエウリディーチェを巡ってふたりの男性の奪い合いのシーンが見応えあった。佐藤浩希と末木三四郎のふたりがまさに男の闘いとして床を全力で踏み鳴らし魂をぶつけ合う。また、末木演じる愛破れた男の葛藤の心を表すバイラ、大地をけたたましく踏み鳴らす響きは観客の心にまで充分に届いた。前出の小島章司先生と名花クリスティーヌ・オヨスのふたりが踊ったデュオを観たときの男女の熱い愛の姿もそうであったが、フラメンコが持つ限りない生命力を感じさせた舞台であった。

-

●2017年8月

今年の夏は前半は暑い日々が続いたが後半は雨ばかりで例年の酷暑というほどでなく、また自分自身も夏らしく過ごしたわけでもなく、ただ自分のあたまの上を夏が通り過ぎるといった感覚であったような気がする。でも夏は汗をかくことが好きな自分にとってかつてダンサーとして学んだバレエ学校時代から好きな季節だ。

8月のあたまに大阪芸術大学舞踊コース生31名と玉川大学芸術学部舞踊生5名が東京・大井町きゅりあん大ホールに集い、計3作品いずれも小品ながら私の振付作品を踊り披露してくれたことが嬉しかった。昨年9月に初めて舞踊学生を私の姉が主宰するバレエスタジオで踊ってもらったのだが舞踊関係者から好評でもっと紹介する意味でも見せるべきと進言をいただき今年も実現した。

作品はバッハベル『カノン』、メンデルスゾーン『真夏の夜の夢より妖精たちとパックの踊り』、そしてビゼーの名曲カルメンよりジプシーの場面の音楽を起用して振付した『カルメンファンタジー』。いずれもダンサーたちは好演し客席から大きな拍手を受けた。

彼女たちはこの日の為にリハーサルを重ね、本番前日には新宿にある芸能花伝舎という日頃新国立劇場バレエ研修所が使用しているバレエスタジオでレッスン、リハーサルを行い、当日も全員朝9時に楽屋入りし、ロビーに集まりバーレッスンから舞台稽古まで気を緩めることなく本番を迎えてくれた。特に大阪から参加した大阪芸術大学舞踊コース生は東京で初めて踊ったダンサーもいたり、あまり東京まで足を運ばない者ばかりだったのに浮かれることなく、バシャバシャと記念写真ばかり撮る発表会特有の風景もなく、劇場のなかで1日バレエと向き合い真摯に静かに行動をしたこと、今の舞踊大学生の一側面として特筆したい。

私のニューヨークであったバレエ学校時代、学校公演がバレエ団入団テストのようなものでもあったため、思い出づくりに記念写真をなんて空気は全くなかった。その証拠にあの時の写真が1枚もない。今思うと1枚ぐらいあればな、と後悔しているので、私え子たちと撮った卒業公演などの写真は今は大切にしている。毎年夏はこのコラムでも同じことを書くのだが、この夏もさまざまなところでコンクールやダンサーたちの力くらべのようなガラコンサートが各地で繰り広げられた。私もかつてコンクールやガラ公演にはよく出場させていただいたのだが、むかしはまだ国立や公立的バレエ団もなく国際的な活動する一流バレエ団も少なく、未来を担う若手バレエダンサーの育成、発掘が目的であった。こうしてバレエ大国となった今、昔よりも一層盛んになったこの競技会のような舞台の意義とは何かと問われたとき、どのように答えたらいいのだろう。今やビジネスや商業的なものになってしまっていると考えてしまうのは私だけだろうか。コンクールどうしがこっちのコンクールの方が賞の褒美がいいからこっちにするとか選んだりしないのだろうか。またどこかダンサー個人が対象であるはずが各バレエスタジオ対抗的になってしまわないだろうか。あるいはコンクール、コンクールで飽きてバレエ本来の魅力に触れずに辞めてしまう子たちが多くなってしまわないだろうか。・・・コンクールの審査員を務めながら心配ごとは尽きない。

われわれダンサー出身の審査員は純粋に未来のダンサーを見ることでワクワクしているのだからバレエ発展のために開かれ続けることを願うばかりである。

-

●2017年7月

7月中旬に大阪フェスティバルホールで、音楽劇シアターピースと題してレナード・バーンスタイン音楽による「ミサ」を上演し、振付を担当させていただいた。演奏会の総合監督は高名な指揮者井上道義氏で、先生とは25年以上の長い親交があり、この公演を楽しみにしていた。舞台はオペラながらミュージカル形式で芝居、歌、舞踊で構成され、オーケストラ、合唱、歌手、バレエダンサー総勢220名を超える大きなプロジェクトで大阪国際フェスティバルの一環で大阪フィルハーモニー交響楽団と朝日新聞文化財団の主催で行われた。

ベトナム戦争当時のアメリカを背景に社会や宗教に対する絶望、あるいは平和への祈りが込められたものを日本国内の抱える不安や希望と重ね合わる演出にさせたもので、メディアや報道関係でも話題となり、本番2日間とも満席となる盛況ぶりであった。

2年前「充、また一緒にやろうよ」と電話をかけて下さり、以来彼の自宅で長時間に渡り打ち合わせをしたり、大阪芸術大学に訪ねて下さったり、また私のバレエ公演にまで足を運んでくれたり、つねに熱い気持ちに溢れ、リハーサルもとても充実したものであった。5年前から堀内充バレエプロジェクト公演を展開しているが、”My Dancers”9名を初めて大阪へ引率できたことが嬉しく、さらに1年前に井上道義先生が指揮された大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏会へ授業の続きで教え子の大学生を引率して鑑賞したのだが、終演後楽屋に訪ね面会した時に、我々の勉強心に感激されたのがきっかけで、大阪芸大舞踊生6名まで出演させてもらい、その温かい恩情に一流の芸術家の姿をみる思いであった。公演ではバレエシーンは彼がアイデアを出し、それに合わせて振付していくかたちでおこなわれ、私やダンサーたちは彼の音楽、芸術観そしてユーモア溢れる人間性に触れ、多くを学ばせてもらい感謝の念に耐えなかった。

前回先生とご一緒させてもらったのが7年ほど前で、札幌交響楽団の演奏会にやはり声をかけてくれて、彼の指揮する舞台の前で踊らせてもらい、終演後楽団員が多くいるなか、彼らとは行動は別に私とススキノへ繰り出し、酒席やラーメン屋で楽しく杯を挙げた兄貴肌が忘れられない思い出がある。私も今はいつも公演後ダンサーや教え子たちと繰り出すことが好きなのだが、それも彼の姿が影響しているのかな。 -

●2017年6月

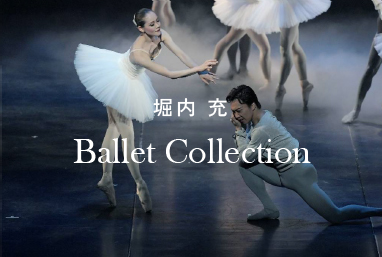

今年の「堀内充バレエコレクション2017」公演を無事に終えた。新旧作品5作品をラインナップし、観客の皆さまにもお楽しみいただけたのではないかと振り返っている。

今回の出演する8割近いダンサーたちがすでに堀内作品キャリアとなり、公演リハーサルも終えたあとも、ダンサーたちは自主的に振付再確認にも余念がなく、お互い指摘し合いそれが毎回積み重ねて踊り込まれていく様子がうれしかった。「あれだけの人数を統率するのも大変だったでしょう」と労いの言葉をいただいたが、出演者自らがこのように作品向上のために行動してくれたからこそで、彼女ら彼らたちに感謝している。

現存するバレエ団に比べハンディキャップは多いが、5年間続けて上演し、公演後もチャコットWebマガジン、月刊ダンスマガジン、週刊オンステージ新聞、WebサイトThe dance Times にそれぞれ舞踊評論家の方々が公演評を載せていただき、また個人的にも便りやメールでも観賞記を寄せていただいたことはバレエ公演として存在を認められた証しにもつながり、頑張ってくれたダンサーたちもこの公演でさまざまな各界の方々に目を触れてもらえることが励みにもなってもらえたらと願っている。 -

●2017年5月

ゴールデンウィークが過ぎてしまった。バレエ界は各地でコンクールが開かれ賑やかになる。東の横浜コンクール、西の神戸コンクール(いずれも略称)と日本を代表するお洒落な港町で若者たちの熱い踊りが繰り広げられる。私も横浜コンクールで第1回から16年連続で審査員を担当させていただいているが、近年の出場者のレベルアップに目を細めている。今年の大会もダンサーひとりひとりの熱演をしっかり見届けようと熱視線を送るあまり、終わるとクッタクタになるほど。

でもその昔、自分も出場する側にいた時に温かい視線で見守って下さった当時の日本バレエ協会会長服部智恵子先生の笑顔が忘れられない。ロシア人のハーフバレリーナであった服部智恵子先生はそれが縁でその後も私の公演にもかけつけて下さり、励ましのお手紙までいただいた。30年以上たった今もその時のカードは部屋に飾ってありあの頃の感謝の気持ちを忘れずに毎回審査させていただいている。5月公演が間近に迫ってきた。中旬から通し稽古が始まり、大切なリハーサルである舞台監督、照明・音響合わせも続いている。リハーサルの中でもスタッフに下見してもらうこの時を目指して逆算して稽古を組み立てているといっても過言ではない。私もこれまでに、ミュージカルやオペラなどさまざまな舞台に出演させていただいたが、普段の稽古からスタッフが帯同するそれらの公演などと違い、バレエは極端にスタッフと一緒に稽古を行うことが少ない。でもこの瞬間が私は好きだ。さまざなひとたちとひとつの舞台づくりに関わっている実感があり、こどもの頃父親の仕事現場をいつもスタジオの隅っこで眺め、それが大人の世界に映りやがて憧れとなっていったからである。今年もこのリハーサルを契機に出演者が一丸となって本番に向かって突き進んでいきたいと望んでいる。

振付の最中でも舞台づくりに関わる実感はあるが、やはり振付家として他のジャンルの芸術家の活動も励みになる。美術家の展覧会がそれだ。同じ芸術家としてどのようなイメージで、テクニックで、そして思想 を持って描くのか興味深く、ニューヨークに留学していた頃MOMA(ニューヨーク現代美術館)にバレエ学校帰りにしょっちゅう足を運んでいた。まだ19歳で振付もしたことはなかったのだが、ジョージ・バランシンがディアギレフ・バレエリュス(ロシアバレエの意)からの潮流でマティス、ピカソなどとコラボレーションを盛んに行っていたため、自分もそれについて興味を持ったからである。ただ大学で講義を受けたわけでもなく、30年近くも前で当時日本語ガイドなどあるはずもなく、不勉強もあり毎回同じ絵を見ながら「うーん、何なんだ…」とじっと見つめていることが多かったのだが(今思うと笑えるが)、なにぶんここはニューヨーク、本物の絵を目の当たりにし、その場にいる瞬間だけでも貴重であった。

そんなわけで今でも美術館にも通うのが好きなのだが、今や日本にはたくさん舶来ものの美術展が開かれるようになり、この春も多くの展示があり、なかでも国立新美術館のミュシャ展はど肝を抜かれた。アールヌーボーを代表する芸術家アルフォンス・ミュシャだが、パリで活躍したのち、50歳を越えてから故郷のチェコに戻ってからスラブ叙事詩を主題にした絵が今回の展覧会のメインだが、その縦6メートル横8メートルほどの巨大な絵が20点も飾られているのである。まるでわれわれバレエの舞台のプロセニアムほどの大きさで人物もほぼ等身大で描かれている。まさに絵の舞踊とも言っていいほど迫力があり、絵のなかにいる人々の存在感が素晴らしく、そのアピール力は舞台人にとっても学ばされるものがある。ぜひダンサーや舞台人は観に行くべきだろう。6月5日まで開催されている。

あと国立西洋美術館で開催されているフランス・ロマン派のシャセリオー展も鑑賞したが、こちらもバレエファンならば足を運んでもらいたい。グランパドドゥで有名な「ダイアナとアクティオン」の絵や私の初期振付代表作品である「アポロンとダフネ」が観られる。

また先日オペラ「オテロ」を新国立劇場で観たが、シャセリオーはそのオテロも台本に沿って描いており、オペラと絵画がそれぞれの手法でシェイクスピア劇に挑む姿がとても興味深く、バレエ振付家としても大いに学ばされた。実はこどもの頃のぞいていたのは父が振付していたオテロのリハーサルや本番もあったのだが、このように展覧会というのは自身の芸術観だけでなく、人生まで振り返えさせてくれる。こちらは5月末まで。

東京だけでなく、大阪でもバランシンと深交があったマティス・ルオー展があべのハルカスで展示中だ。ふたりともバランシンとコラボレーションをしているが、バレエ「放蕩息子」の美術を担当したジョルジュ・ルオーと同じく「コッペリア」の美術装置を描いたアンリ・マティス、どちらも独創性豊かで芸術家として自己というものを考えさせてくれる。こちらも5月末まで。バレエダンサー、バレエファンよ、急げ。

-

●2017年4月

今年の日本の春はなかなか暖かくならず桜の開花も遅く、近年この地球温暖化によって卒業式の風物となっていたものが、久しぶりに4月の入学式シーズンに開花しそれがかえって、かつての自分の世代の頃の開花シーズンと重なり懐かしくもあった。

東京では今年も5月下旬に堀内充バレエプロジェクト公演を行う予定で、3月より公演リハーサルを開始した。今回もオーディションを中心に選ばれた女性・男性ダンサー総勢50名近くが出演してくれることになり、早くも熱気溢れる稽古が行われている。若いダンサーたちとのふれあいがうれしく、また今回はかつて10数年前まで私のリサイタル公演で長く共演してくれた大切な仲間である3名の女性ダンサーにも呼びかけ、久しぶりに同じ舞台に立つことになりとても楽しみにしている。

大阪では森友学園問題が連日報道され、塚本幼稚園が連呼されており、私の勤める塚本学院大阪芸術大学にも幼稚園が併設されているが全く別物で、春の辞令式の際、塚本邦彦学長が「よく勘違いされ迷惑だ」と仰っていたが全く同感でどうか間違えないでいただきたい。3月はさまざまな舞台にかけつけることが出来た。松山バレエ団東京公演であり、森下洋子先生のジュリエット役を1年ぶりに観させていただきその美しい姿に堪能し、総監督清水哲太郎先生に終演後歓迎を受け、バレエ団の皆さんと記念写真まで撮っていただいた。哲太郎先生にはこのコラムに書いたように未だに恩返しができていないのだが、さすが世界的に活躍されてきた人格そのままに真摯な姿勢で温かいおもてなしを受けた。洋子先生にも「充ちゃんまたバレエ団にいらっしゃい」というお声がけをいただき、ただただ恐縮するだけであった。

今、国内モダンダンス界でもっとも注目を浴びる若手ダンサーで大阪芸術大学舞踊コース卒業生でもある前澤亜衣子と乾直樹君が主催するピース・オブ・モダンダンスカンパニー公演も素晴らしかった。これまでに数々の振付コンクールに優勝し、それぞれニューヨークへ文化庁在外派遣員として舞踊留学経験を持ち、振付活動を展開している新進気鋭の舞踊家で、今回で5回目の公演であったが私はこれまですべて拝見し、パンフレットにもふたりの活躍ぶりを執筆させていただいたこともあり、また以前にも大学舞踊公演に同時の在校生に彼らの活躍ぶりをみてもらいたくて東京から呼んでゲスト出演もしてくれた。特にふたりのデュエットのパートナーシップはクオリティーが高く国内舞踊界で文句なしのトップクラスだろう。近年無国籍な奔放なダンスが展開されるなか、この若いカンパニーの舞踊スタイルは美しい西洋的スタイルを保っており、バレエ出身舞踊家としてもとても嬉しい存在である。東京で素敵なスタジオ本拠も構えており、今後も目が離せない若手アーティストである。

Kバレエカンパニー・スプリング2017公演で親友が久しぶりに踊り、相変わらず客席を沸かせた。今回は10分ほどの新作小品に女性とデュエットを踊っただけだったが、オーラが突出しそれが美しく、また主題である音楽に反応するひとの心を巧みに表現していた。3月に私の大切な恩師を亡くしたときにも連絡をくれ、友人に対する温かい気遣い、励ましはやはり一流の芸術家の姿勢をみる想いでうれしかった。他に「ピーターラビットと仲間たち」や「レ・パティヌール」も上演し、かつてロイヤルバレエ団時代に踊った彼にとって思い入れのある作品を並べたことが自身のバレエ団の若いダンサーに対する愛情の証しに映り心動かされた。

スターダンサーズバレエ団でわが師ジョージ・バランシンの「セレナーデ」が上演されたがここでも私の大学の教え子である若手男性ダンサー宮司知英がリーディングロールを務めてくれたのも嬉しかった。

また同じ東京芸術劇場で行われた現代舞踊協会公演では私の同世代のモダンダンスアーティストである二見一幸君の振付作品「RITE-儀式-」に心惹かれた。昨年同じ公演で同じく同世代のモダンダンスアーティスト能美健志君の作品「春の祭典」も独創的ながら正統派で力強いインパクトを残し、同じ時代を生きる芸術家として励みになった。ふつう音楽界でも若いときからの贔屓のアーティストにはこちらが幾つになっても同世代の誇りとして一緒に追いかけ続ける。まさにふたりの存在はそれで私の誇りでもある。若いひとたちはこのように横のつながりを大事に共に歩みながら生きてほしい。音楽界の話が出たのでおまけにひとつ。舞踊公演やオペラ公演鑑賞に飛び回る合間を縫って木村カエラのコンサートにもお忍びで?ひとりで足を運んだ。以前私のバレエ作品で彼女の楽曲を使わせていただいたぐらいファンで(同世代ではないのだが…)この春のツアーを楽しみにしていた。東京・国際フォーラムで行われたコンサートでは何と前から10番目をゲットした。実をいうといい席がとれすぎてしまったと言った方が正直な気持ちで、その日は昼間のリハーサルで疲れ気味で出来れば今日は座って楽しみたいなとかすかに思い始めた。だが当日コンサート会場客席は開演前こそまわりの観客は座って静かに待っていたのだが、隣の女性は10分ぐらい前から立ち上がって入念に腕や肩をグルグル回し始めてウォームアップを繰り返し、反対側の女性ふたりも静かに話をしていたのに、5分前になったらカバッとジャケットを剥いでカエラTシャツになって高揚感丸出しで立ち上がった。そしてカエラ本人がステージに登場するとやはり全員総立ちでコンサートは始まった。私はもちろん?甘い気持ちを捨てて立ち上がり、こちらは世代を超えて声援を送りコンサートを楽しく楽しく堪能したのだった。

-

●2017年3月

今年の2月は東京と大阪には私が滞在中はどちらも雪が降らなかったがそれでもかなり寒い日が続いた。中旬には大阪芸術大学卒業舞踊公演を無事に終えた。今年は特に観客動員が素晴らしく2日間合わせて3階席を含めたほぼ満席の900人近くお越しいただいた。これは出演者の力に他ならない。舞台という瞬間芸術に多くの方々を招くことも大切にさせており、学生ダンサーたちのその努力と実行に拍手を送りたい。また遠方よりお越しいただいた観客の皆さまに感謝したい。名物となったラストのフイナーレも今年も出演者4年生から1年生まで全員が踊り抜き多くの涙を誘った。

2月・3月は舞台観賞に忙しくなる。毎年この時期は冬と春の定期公演シーズンの合間で海外からもバレエ団が頻繁に訪れ来日公演が行われる。私も大学が春期休暇中でタイミングがよく、昨年はドイツ・ハンブルグバレエ団、今年はフランス・パリ・オペラ座バレエ団公演を観に行った。ハンブルグバレエ団は名振付家ノイマイヤーが健在で、「回転木馬~リリオム」という全幕バレエと彼のバレエコレクションを並べたガラ公演のふたつを鑑賞し、パリ・オペラ座バレエ団はトリプルビル「テーマとバリエーション」「アザーダンセス」「ダフニスとクロエ」を観た。芸術監督を昨年までわが母校の後輩であるニューヨーク・シティ・バレエ団のプリンシパルダンサーだったベンジャミン・ミルピエが務めていたが、彼の作品を初めて観れて嬉しかった。在任期間中の2年間はパリジャンたちにはアメリカンバレエ出身ということをあまり好意的に受け入れてくれず(ベンジャミンは自国フランス人なのに!)苦労したようだが、今後は国際的振付家として世界じゅうを飛び回って頑張ってほしいと願っている。他に親友が久しぶりに出演するKバレエカンパニー、かつて自分が数多く主演を務めた東京シティ・バレエ団をはじめ、スターダンサーズ・バレエ団、そして国内モダンダンス界最高峰の現代舞踊公演などを観に行く予定で楽しみにしている。

バレエの姉妹芸術であるグランドオペラについても触れておきたい。バレエを学ぶためにはオペラもぜひ学んでほしいと日頃から教え子たちには話している。私自身若い頃ニューヨーク留学時代は好んでメトロポリタン歌劇場に足を運び観に行っていた。レパートリーのなかでは定番だが、「タンホイザー」「アイーダ」「フィガロの結婚」が好きであった。オペラを初めて観るひとには「椿姫」を勧めたい。音楽が美しく馴染みやすく、何度聴いてもあきないからである。若かった頃は仕送りでお金も限られていたため、観るときは4階席ばかりだったが、ニューヨーク・リンカーンセンターにあるふたつのオペラハウスの特徴はこの3・4階席以上の席数が全体の半数近くを埋めていることである。オーケストラ席と言われる1階席は100ドルや200ドルで日本円でも何万もするが、この最上階は日本円でも千円程度で立ち見なんて500円ぐらいだった。実はこの上階の観客席で繰り広げられる光景がとってもユニークでニューヨークの名物でもあったのだ。初めてそこに座って観賞していた時、あることに驚いた。オペラの名場面シーンでコーラスが繰り広げるところで、「さあ、いよいよだ」とこちらもわくわくして聴いていると「あれ?」と不思議に思うことがあった。それは舞台とは真反対の聞こえてくるはずのない観客席のうしろから大合唱が聞こえてくるのである。ん?と振り返ると、何と自分と同じぐらいの音楽大学生であろう若者たちがみんな楽譜を膝もとに置いて大合唱をしていたのである。まだカラオケなんてない時代、つまりここが絶好のカ・ラ・オーケストラで歌う場所でもあったのだ。こっそり口ずさむのではなく、堂々と歌い上げ、中には指揮棒持って振りながら歌っている者もいた。純粋に聴きたいオペラファンの方々はみんな1階席で聴いており、4階席ならば確かにかなり遠くてバレないから大丈夫って感じであった。なので前観てもうしろを見ても楽しかった頃を思い出す。ニューヨークに行ったらオペラハウス、特に上階へどうぞ。未来の三大テノール歌手に会えるかもしれない。ただ昔の話しで今はやってなかったらごめんなさい。そんな隠れオペラファン?の私は昨年から今年にかけてオペラを5本ほど観ている。オーチャードホール芸術監督を務める親友も仕事柄オペラを観る機会がよくあり、お互い食事しながら「オペラはバレエみたいに原型や原振付といったものがないから、どんどん新演出が塗り替えられるように行われて、観ている側もついていくだけでも大変だなぁ」 「そうだそうだ」と話している。だから発想も奇抜で現代バレエもうかうかしてられない。この1年観たなかでも、モーツァルト「魔笛」はSF映画で登場するような大怪獣が多数出現するし、シュトラウス「サロメ」では大胆に天国・地上・地獄の3つが一挙に舞台上に立体的に三階式にセリに仕組まれたなかを歌手たちが行き来し、フランス革命を題材にした「アンドレア・シェニエ」も円形のせりに二場面のセンスある現代的美術装置が交互に回転しながら演出されていた。自分自身もオペラ振付をしたことがある「カルメン」はスタンダードながら大がかりな闘牛場の装置が度肝を抜いた。今月観た「ルチア」は主人公のルチアと恋人のふたりの結末を予感させる巨大な美術装置の岩山が実に不吉で美しい。しかしなんと言っても後にあのロマンティックバレエのジゼルの発想もとのひとつとなった30分を超える独唱゛狂乱の場゛を歌い上げたプリマドンナ、オルガ・ペレチャッコ・マリオッティの歌唱力、演技力が圧巻であった。音楽のドニゼッティもジョージ・バランシンがバレエ作品を創っていることもあり、バレエファンでもとても耳障りが心地よく楽しめる。今回は新国立劇場新演出ということもあり、観たものがああだこうだ言うのは観てない者に対して失礼でご法度なので控えるがすべてが素晴らしく、ぜひ足を運んでもらいたい。

-

●2017年2月

今年もローザンヌ国際バレエコンクールが行われた。今回も日本人受賞者を出し、これで12年連続だそうである。すごいのかどうかはわからないが、報道される一方で、このコンクールを目指しながらさまざまな理由で果たせなかったり、過去に悔しい想いをしているひとたちもたくさんいるのも事実である。このコンクールで入賞してもその後成功の道を歩んだ者は決して多くない。バレエは日本にとってまだまだ現実的に厳しいものがある。スポーツは優勝したりすると賞金がありうらやましい気持ちにもなる。ローザンヌコンクールもキャッシュプライズと言って賞金もあるが、コンクールに出場するために本人はもちろん自身に付き添う指導者の分までの日本とスイスの渡航費や滞在費がかかり、その費用であっという間に消えてしまう。私も過去2回に渡って出場したが、1回目は父、2回目は母が付き添ってくれ、よく思い出話ではあの時はお金がかったなぁと笑いながら話していたものである。そんな親に今でも感謝の気持ちを忘れないようにしている。

1月8日に日本バレエ協会関東支部神奈川ブロックに振付を委嘱されたバレエ「ライモンダ第3幕より祝典の場」を無事に上演することができた。今回舞台装置は宮殿を描いたドロップではなく、白を基調とした柱ジョーゼットと言われる中にイルミネーションを仕込むことができる立体的な宮殿を思わせる装置を飾っての上演となった。本番は主演の大滝ようさん、ロサンゼルスバレエ団の清水健太君、NBAバレエ団の山本晴美さんらが好演し大きな拍手をいただいた。この作品ではバレリーナとして活躍された沼田多恵さんがバレエミストレスとして携わっていただき、彼女の力なしでは上演を果たせなかったことを付け加えさせていただきたい。

2月18日19日と2日間にわたり大阪芸術大学卒業舞踊公演が大学芸術劇場で上演するため、1月から2月にかけてのべ2週間近く劇場を貸し切ってリハーサルを行っている。オペラ、バレエを視野に入れた本格的劇場でこれだけの期間独占して劇場レッスンからゲネプロまで出来るのは国内では新国立劇場ほか数ヶ所ぐらいで、私もアメリカやフランスでゲスト出演させていただいたバレエ劇場での生活を思い出し、自然と毎年この時期は張り切ってしまう。朝10時半から始まるレッスンでも私の友人や知人であるレッスンピアニストをお呼びして行いバレエダンサーたちも熱がこもる。彼女たちにとっても有意義で素敵な時間でもあり、月曜日から金曜日まで毎日クラスをするのだが、こちらも全霊を込めてるつもりが時として力が入りすぎてたまに説教までしてしまい、水を差すこともしょっちゅうですまない気持ちにもなる。そんな訳で「ああ、また言っちゃったな…」なんて夜ひとり大阪のホテルで反省する日々が続いている。

久しぶりに好きなフランス映画の話しをひとつ。現在全国の映画館で「ショコラ」が上演中で、この映画を心待ちにしていたので早速足を運んだ。ショコラとはフランス語でチョコレートの意。一見かわいらしいタイトルに聞こえるが、フランス史上初の黒人芸人ショコラことパディーヤというサーカス芸人の苦節の人生を描いた実話の映画化である。 愛と涙に満ちていて期待を裏切らなかったが、私がもっともこの映画で楽しみにしていたのは、主役のショコラではなく、サーカスで相方をつとめた白人芸人役を演じたジェームス・ティエレ。彼はローザンヌ生まれのなんとあのチャーリー・チャップリンの孫であり、このことは日本ではあまり知られてなく、今回の映画の宣伝でもあまり触れていない。彼は今は40代に突入したのだが、祖父が活躍したアメリカには渡らず映画の母国フランスで俳優として活躍している。その彼の人生も興味深いが、チャップリンといえば道化的な喜劇俳優としてあまりにも有名で、私も子どもの頃何度もテレビで見て彼の演技を楽しんでいた。父もチャップリンのことが好きだったようで好んで見ていたことを覚えている。私自身父が舞台人で二世としてこの世界に身を置かせてもらっているが、そのためか俳優、芸術家、芸人といった人たちの二世、三世の活躍が気になるところで、歌舞伎俳優などもそうだ。今回は祖父と同じような役どころまで演じているティエレだか、背かっこうまでチャップリンにそっくりで、迫真の演技を見せ楽しませていただいた。芸術家として血統とは何かということを含めとても学ばせられることが多く、また今やシルクドソレイユ全盛の時代だか、サーカスの原点を知る貴重な映画でもある。ぜひ足を運んでもらいたい。