堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

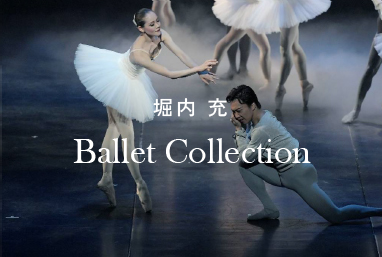

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2025年12月 その2

今年の冬はなかなかやって来なかったが、

風邪だけは来そうな予感がして早めにインフルエンザ予防接種をし た。また1年に40往復以上東京と関西を行き来しているので、 バレエダンサーとしても教育者としても健康維持のために月に2回 ぐらいのペースで病院に通いビタミン注射を接種し続けているが、 失礼ながら予想的中というかインフルエンザが大流行してしまい、 こちらは凌いでも大学の教え子たちもずいぶん苦しんだようだ。 しかしアーティストは公演では穴を絶対にあけてはならないと日頃 から言い聞かせているので、皆何とか頑張っていた。「 風邪は踊って治す!」 などといつも心で叫んでいる小生だが今のご時世、 もちろん口には出せない言葉だとは百も承知である。 昔は違ったんだけどな…。 日本バレエ協会に作品を委嘱されバレエ・

クレアシオンと題した公演が12月上旬に彩の国さいたま芸術劇場大ホー ルであり、作曲家ジョージ・ガーシュウィンの名作ラプソディ・ イン・ブルーをもとに「アメリカン・ラプソディ」 と名付けて上演した。 かつてニューヨークにあるアメリカンバレエ学校に3年間在学した 身としてうってつけのバレエ作品だが、 この公演のために協会はオーディションを開き、 うれしいことに出演者全員をこのオーディションから選ばせてもら った。 全員がそれぞれがさまざまなバレエ公演で活躍されたり大学でバレ エを専攻されたダンサーで構成され新しい出会いがたくさん生まれ た。 リハーサルも全回レッスンから始めリハーサル内容も充実しアメリ カンバレエに対する熱い気持ちで臨んでくれた。 また今回は稽古場はユニークバレエシアターや新宿のスタジオでさ せていただいたが、松山バレエ団総監督・ 清水哲太郎先生のご厚意で松山バレエ団で何度もリハーサルをさせ ていただいた。 リハーサルでは森下洋子先生やバレエ団員からも激励を受け、 清水哲太郎先生もリハーサルを見て下さりアドバイスをいただくこ とが出来た。ちょうどくるみ割り人形公演シーズンでもあり、 大阪公演では毎年大阪芸術大学舞踊コース生全員で鑑賞させていた だいているが、アメリカンラプソディメンバーも東京・ 府中公演を最前列で鑑賞させていただき公演に向けてすばらしい機 会となった。 公演当日は多くの観客が集まるなか清水先生はわざわざかけつけて 下さりわれわれを見守って下さった。 出番直前に奥舞台で他作品がカーテンコールを受けているなか全員 が円陣となり、 まるで決勝戦に挑むアスリートのように肩を組んで気勢をあげたが その姿が振付者として感慨深かった。本番は全てうまくいき、 終演後拍手喝采を受けたことは言うまでもない。 師走も走り年末となった下旬に大阪芸術大学舞踊コース3回生学内

公演が行われた。今年上演したのはバレエ「カルーセル/回転木馬 」で昨年大成功したバレエ「オペラ座の怪人」 に続き名作ミュージカルのバレエ化にふたたび挑ませていただいた 。音楽はロジャース・ ハマースタインで1950年代から60年代にかけて大ヒットし、 90年代半ばにロンドン、ニューヨーク、 東京でリバイバル上演されふたたび大ヒットし話題となった。 振付家がロイヤルバレエ団芸術監督の名匠ケネス・ マクミランとあってわざわざニューヨークを訪れ鑑賞した思い出が ある。 音楽の旋律が甘味溢れ素晴らしくいつかバレエにしたいと思いを膨 らませていたが、 この度25年越しに念願であった新作バレエに着手することになっ た。約半年前から準備を始め、原作を読み直し改訂台本を書き、 また音楽構成を再考案して大学音響コース中村康治教授に編曲をお 願いし、 舞台美術も同じく美術コース加藤登美子教授に依頼して美術学生を 指導しながら回転木馬の舞台装置デザインと製作に着手し大掛かり なスタンバイとなった。 また出演する舞踊コース3回生も本物の回転木馬であるメリーゴー ランドを視察に何度か府内の遊園地を訪れ、 パンフレット写真用に実際の衣裳を着て撮影するなど、 公演に向けた準備には枚挙にいとまがなかった。 また小生得意分野であるシンフォニックバレエをダイナミックにす るため男性バレエダンサーを卒業生から1年生まで8名をキャステ ィングし、こちらも着々と公演に向けて作品を固めていった。 出演側ダンサーたちは生き生きと稽古を積んでその姿勢が嬉しかっ たのだか、1幕40分ものとあって、場面づくりや転換、 音楽の付け加えなど難敵なところが多く苦戦した。 しかし題材や音楽、 ダンサーたち全てが心地よく感じていたのでその瑞々しい美しき存 在があって何度も立ち直り、 今月半ばにようやく振付完了となった。 劇場稽古に入ると照明学生が加わり、 美術吊り込みも1日がかりとなった。 こうして劇場稽古にも熱が入り、2日後本番を迎えた。 ダンサーたちの真摯に立ち向かう姿勢が奏を功して本番は主役ビリ ー役の昨年度卒業生西川真幸、 ジュディ役の3回生の広島出身の見世田舞らの熱演もあり拍手喝采 となった。 なおこの作品は来年2月に再演される予定なので内容については触 れられず、 興味深く感じられたらぜひ2月大阪芸術大学卒業舞踊公演にお越し 下さい。皆さまのご来場お待ちしております。 今年も多くの振付作品を上演させていただきました。

○ラフマニノフ・ピアノコンチェルト第2番

○バレエ「オペラ座の怪人〜

ファントムとクリスティーヌの愛の果て」 ○「近つ飛鳥」より蛍たちの踊り

○ドビュッシー「小組曲」

○「ラ・バヤデール」より宮殿の場

○「夏町」より看護師たちの踊り

○バッヘルベル「Overture」

○「ロマンシング・フィールド」

○ヴィヴァルディ「Rosace」

○チャイコフスキー組曲

○バレエ「MISHIMA」

○アルルの女

○ガーシュウィン「American Rhapsody」

○バレエ「カルーセル・回転木馬/

ビリーが誓うジュディへの永遠の愛」 計14作品他小品を上演させていただきました。

踊ってくれたアーティストたちに感謝申し上げます。

来年2026年もよろしくお願い申し上げます。 -

●2025年12月

-

●2025年11月

暦上秋となり(なかなか秋めいてこないのだが)

芸術大学でも学内舞踊公演シーズンとなった。 10月中旬に4年間にわたり教育・ 指導をしてきた舞踊コース4回生13名による卒業制作公演が行わ れた。 2022年4月に入学した彼女たち女子学生13名とはさまざまな シーンでともにした。 松山バレエ団で厳しい稽古を積んで主演させていただいた「 白鳥の湖」より湖畔の場や、新国立劇場でも上演した「グラズノフ・ スイート」を踊り、なかでも名作ミュージカル「オペラ座の怪人」 のバレエ化、 新作振付に果敢に挑んでくれて満席の観客のなかで見事に踊ってく れたのが印象深い。 また前年度ベスト3になった全国舞踊コンクール群舞部にも出場し ながら惜しくも入賞を逃し苦楽を共にした教え子でもあり、 この卒業公演は感慨深いものであった。 この公演でも彼女たちのためにヴィヴァルディ音楽「ローザス」 を振付し、 薔薇を彩った教会の窓をモチーフにした主題を美しく舞い、 カーテンコールでも惜しみない拍手を浴びていた。 11月にも学内公演セカンドステージと題した舞踊コース2回生1 3名出演による公演も上演した。 彼ら彼女たちには春から夏にかけて「ラ・バヤデール」 より宮殿の場を振付し夏の上演会で本番を踊ったばかりだったのだが、夏休み明けにやはり東京・目黒パーシモンホールで堀内充バレエコレクションでも上演した「チャイコフスキー組曲」 の振付稽古を開始し、わすか2ヶ月後の11月中旬に本番を迎え、 美しく、たくましく踊りを披露した。 この作品は16年前に初演したのだが大学でも再演を重ね、 特に新古典主義バレエ技法を意識したもので今回は授業のレッスン から厳しく技法を伝授していただけに観る方にも力が入った。「 美しく」「たくましく」と書かせていただいているが、 読者の中には半信半疑の方もいらっしゃるかも知れません。

そんな方々はどうぞ来年2025年2月14日土曜日大阪芸術大学 卒業舞踊公演でも「ローザス」「チャイコフスキー組曲」 のいずれも上演致しますので確かめに観にいらして下さい。 みなさまのお越しをお待ちしています。 -

●2025年9月

この猛暑の夏、京都バレエ団に久しぶりに振付作品を委嘱され、

自身のレパートリー作品である「ロマンシング・フィールド」を、 京都バレエ団特別公演アーティストスペシャル・ ガラと題した公演で8月3日日曜日京都ロームシアターで、 また6日水曜日福岡市民ホールでそれぞれ上演させていただいた。 この公演ではパリオペラ座のエトワールのマチュー・ ガニオが出演されバレエ界でも話題となった。 バレエ団代表理事でおられる有馬えり子先生とは長く親交が続きた びたび公演に招いて下さり、 バレエに対して熱い情熱を捧げられるすばらしい芸術家である。 今回の作品もドヴォルザーク音楽とあってフランス印象派の画家ク ロード・モネやエドガー・ ドガの画風をモチーフに1996年に初演したもので当時、 実際にパリのセーヌ川や公園を訪れてその情景をもとに振付した経 緯があり、 その話に有馬えり子先生はとても共感して下さり温かく見守ってい ただいた。 またダンサーもバレエ団プリンシパルダンサー北野優香、 鷲尾佳凛、東京バレエ団プリンシパル伝田陽美、 谷桃子バレエ団光永百花、フランス・トゥールーズ・ キャピトルバレエ団金子稔といった実力・ 実績あるアーティストをキャスティングに配して下さりそれぞれが 真摯な姿勢で臨んでくれた。 5月頃から月に何度か京都を訪れてリハーサルに集結し初日本番を 迎えたが、 それぞれ作品のためにすばらしい踊りを披露していただいた。 その3日後の福岡公演でもさらに磨かれた踊りでさすがプロフェッ ショナルダンサーと唸らずにはおれなかった。 余談だが終演後の翌朝には仕事の関係で福岡を発ったのだが、 踊ってくれたバレエダンサーを想い空港レストランでひとりもつ鍋 を舌鼓させていただいた。その味が実に美味しく忘れられず、 後日実家のバレエシアターがある西麻布界隈にあるもつ鍋料理にも ふたたびかけこんで素晴らしき公演をしのびながら夕食させていた だいた。ほんと美味しかったなぁ。 -

●2025年8月

今年も新国立劇場主催バレエアステラス2025が7月中旬に2日

間にわたり開催された。毎年夏に海外で活躍される日本人バレエダ ンサーが里帰りして国内の最高峰のオペラハウスでこの1年自身の 活動の成果を披露する場である。 毎回合わせて海外バレエスクールも招聘されるのだが、今年は何と パリオペラ座バレエ学校を招いた。これまでさまざまなバレエ学校 をお呼びしてきたがバレエの本家フランスから初めて招聘し、アス テラス委員会メンバーを務める立場としてもとてもワクワクして新 国立劇場内のバレエリハーサル室で劇場稽古開始前日の通し稽古を 楽しみにしていた。当日は招聘アーティストたちのパドドゥのリハ ーサルを先行し、バレエ学校の生徒たちは夕方にリハーサル室に現 れた。そして演目もブルノンヴィル振付「ナポリ」よりパドシスと タランテラで、これも自分が19歳の頃ニューヨークに留学し、ア メリカンバレエ学校で初めてバレエ学校公演に出演した演目でもあ り、当時の思い出が走馬灯のように思い起こされ、オペラ座バレエ 学校の彼ら彼女たちと自分の姿が重なりとても懐かしく楽しく拝見 させていただいた。中でも飛行機到着遅れの事情でリハーサル中に かつてのオペラ座のエトワール・名花エリザベット・プラテル校長 が姿を見せたら稽古場は全員が起立して迎えられ、リハーサルは一 気に白熱した。これまた自分は大学でバレエコースの主任の立場で あり、生徒だけでなくプラテル校長や教師たちの指導ぶりもとても 興味深く見入った。ニューヨーク時代もアメリカ人やフランス人、 プエルトリコ人とさまざまな国の生徒たちがいて、こうして同じ光 景を目の当たりにし、この日はとても実のある総見の日となった。 翌日以降にオペラパレスにリハーサル場所を移し、そこでも客席か ら見守らせていただいたが日に日に生徒たちは上達し、 そして本番では皆美しく弾け大きな拍手を受けていた。バレエ王国 フランスの素晴らしき姿を見る絶好な機会となった。 その1週間後の7月下旬、今年もわが舞踊コースでかつてのボリシ

ョイバレエのスターで国立ジョージアバレエ団芸術監督であるニー ナ・アナニアシヴィリ女史が来校し、2日間に渡り大学芸術劇場で 特別講習会が開かれた。ニーナ女史とは1981年モスクワ国際バ レエコンクールで同じ出場者として出会い、数年前に再会を果たし 以来意気投合して毎年大阪芸術大学まで足を運んで下さっている。 いつもエネルギッシュにパワフルに指導して下さり、すばらしい機 会をいただいている。今年もまな弟子であるバレエ団のプリマバレ リーナであるニーノ・サマダシヴィリさんを講習会に連れてきて下 さり、特別授業後にバリエーションを披露していただいた。なお舞 踊コース学生たちもバレエ「オペラ座の怪人」より“ポイント・ オブ・ノーリターン“や「ラ・バヤデール」宮殿の場、バッハベル 音楽「カノン」いずれも小生が振付した作品を併演して鑑賞してい ただいた。ニーナ女史とすっかり打ち溶けた間柄になり、 隣りの席で「ジュウ、あなたの指導ぶりはとても共感するわ」と励 ましの言葉を今回初めていただいた。帰りも自分が運転するリムジ ンカーに同乗して新大阪駅まで話しをしながら親交を温めさせてい ただいた。こうして今月は少年時代に過ごしたモスクワとニューヨ ークの思い出が重なる出来事が続いたのだった。 -

●2025年5月

ゴールデンウィークにバレエコンクールが盛んに行われている。1年の連休の中でもっとも活動的なホリデーでもあり、 そんな時にバレエに打ち込む若者たちを目の当たりにするのはとて もうれしい。近年は大学はもとより、 バレエ教室のバレエ離れも多いと聞く。 多くの教室がひしめく事情から生徒の奪い合いといったことも要因 だが、他ジャンルに比べまだまだ数は少なく、 わが大阪芸術大学でもバレエを学ぶものが60名程度に対しストリ ートダンスは100名を超える。 バレエははるかに歴史があり舞踊芸術の根幹でこれからもより多く のこどもたちに触れてもらいたいと願っている。

大阪・関西万博が開幕して足を運んだがやはり万博発祥の地であるフラン スが素晴らしい。パビリオンの外観のイルミネーションも自由・ 平等・博愛の国旗をあしらい青、白、赤が美しく、 フランスを代表するオーギュスト・ ロダンの彫刻をパビリオンのテーマに置き、 パビリオン全体が古典・近代・現代・ 未来をつなぐ美術館となりそこに訪れると1時間は出てこれなくな る。それだけ芸術的な主観が捉えられて居心地がたまらない。 もちろん舞踊もあり、 随所にロマン主義を思わせるエキシビジョンがある。 公開する映画のように中身には触れないでおくが、 芸術家は必見でぜひ訪れて下さい。 かつて愛知万博ではニュージーランドの歌姫ヘイリー・ ウェステンラの歌唱にバレエを合わせたミニコンサートの振付を担 当し、 また上海万博でも日本館で和をテイストしたバレエのエキシビジョ ンに大学の教え子10名を大阪から引き連れて披露したりと万博に 関わってきただけに、 大学授業でも最近は教壇に立つたびに万博のことばかり話している 。 断っておくがメディアで万博ファンというネーミングが最近生まれ ているようだが、小生はその類ではありませぬ。 教え子たちにはいつもそのしつこい講義にそう映っているかも知れ ないがいやいや、 あのはじめは奇妙な雰囲気であったが慣れてきたのか今では可愛く 映えるミャクミャクはわが大阪芸術大学卒業生のデザインであり、 大学の一員として誇り高きPRと受け止めてほしいなぁ -

●2025年4月

新年度となった。大学の教壇に立つ前はとくに4月になっても気持ちは変わることはなかったが、やはり教え子と別れまた新しい仲間を迎えるようになるとおのずと気持ちが切り替わる想いに駆られる。今年は久しぶりに入学式の頃に桜が満開となりなおさら新鮮な気持ちが生まれた。 バレエは国内では春休みの頃に公演やコンクールが盛んである。3月にはバレエ・シャンブルウエスト主催バレエコンクールイン八王子やプレパレーションズとちぎなどの審査員を務めたほか、今年も東京新聞主催全国舞踊コンクール群舞部門にも教え子である大阪芸術大学舞踊コース生13名が挑んだ。群舞部は新部門として創設時から審査員を務めているが、主催者側からは「さまざまなジャンルや階層からの参加がのぞましく、だからこそ堀内さんが審査員として相応しくぜひお願いしたい」と要請され引き受けた経緯がある。なのでバレエやダンスなどが競い合い賑やかな部門になってほしいといつも願っている。自分自身バレエ出身であるが、これまでに多くのバレエ団やバレエ公演に出演してきたと同時にミュージカル、モダンダンス、ダンスコンテンポラリーで活動させてもらい、新国立劇場中劇場の柿落とし公演では現代舞踊公演に主演者のひとりとして出演させてもいただいている。そんなこともあってどのジャンルも贔屓することはないと自認しているが周りは果たしてどう思っているのだろうか。今年の教え子たちは結果はベスト3に入れなかったが非常に印象深い踊りを披露してくれた。ネットでも配信され実に多くの方々から称賛をいただき、教え子たちは結果を気にせず胸を張ってほしいと願うばかり。なお大阪からコンクール前日に東京入りした際松山バレエ団の計らいでバレエ団スタジオを提供していただき、レッスンとリハーサルをさせていただいた。バレエ界のトップが彼女たち舞踊学生に対して最大級の応援をしていただいたことこそ忘れられない思い出となり、今後の励みになったに違いない。ありがとうございました。

ーお知らせですー

かつて父である堀内完が1960年代より主宰し東京・西麻布を本拠地としたユニークバレエシアターを実姉・林かおりがバレエスタジオHORIUCHIとして長年継承してきましたが、昨年11月をもって退任し、この4月からふたたびユニークバレエシアターと改称して引き継ぐことになりました。5月下旬より当シアターでバレエクラスを受け持ち、また新たな気持ちでバレエ活動をしてまいります。今後もよろしくお願い申し上げます。

-

●2025年3月

2月下旬松山バレエ団「ジゼルとアルブレヒト」全幕公演が無事に終えた。前号で伝えたとおり、熱き稽古が続きまた新聞やSNSでも話題となり、双子の兄がアメリカから駆けつけてくれたり身内やかつての学友たちもたくさん応援してくれ、上演した鎌倉芸術館は満席の観客をお迎えし盛況でそんななかで踊らせていただき感無量であった。観には来れなかったが親友の熊川哲也KバレエTOKYO芸術監督も数日前に気にかけてくれて夕食に招いて励ましてくれた。

1幕の登場シーンは紗幕のなかでジゼルへの想いを貴族の身であるアルブレヒトとして演じ、また幕が上がり夜明け後には変装して村の若者ロイスとしてジゼル、そして村娘たちと収穫を祝いながら踊る場面がもっとも好きな場面であった。舞台装置、衣裳、照明、音楽があまりにも美しく一心にバレエに身を捧げた。ジゼル役森下洋子先生、バレエ団の皆さんのお力添えで、そして何よりもここまで導いて下さった師・清水哲太郎先生の情熱溢れた徹底指導のおかげで務めることが出来感謝の念でいっぱいであった。同じく大阪芸術大学卒業舞踊公演も無事に終えることが出来た。2日間にわたり大阪芸術大学芸術劇場で繰り広げられ、特に2日目は3階席まで埋まり観客限度数の555席が埋まり超満席であった。大学舞踊は大学スポーツと同様、かつてここで活躍したOBたちが勢揃いし、自分達の姿を重ねながら後輩たちの姿を見守る姿が胸を熱くする。ロビー、観客席ではかつての教え子たちが数え切れないほど顔をそろえていた。バレエ「オペラ座の怪人」、ドビュッシー音楽「小組曲」、ラフマニノフ「ピアノコンチェルト第2番」、ピアソラ弦楽曲、ショパン〈エオリアンハープ〉などずらりと小生振付作品を並べて上演させていた。出演した大学舞踊コース生55名は2日間情熱溢れる踊りを披露して万来の拍手は受けていました。こうして令和6年度の大学行事を終えることが出来た。

大阪芸術大学舞踊コース生、そして玉川大学芸術学部舞踊学科堀内ゼミ生共に1年よく頑張りました。

・・・卒業式は桜が咲くといいな。 -

●2025年2月

新年明けてから東京で松山バレエ団「ジゼルとアルブレヒト」に向けたリハーサルに明け暮れた。松山バレエ団では午前中は朝礼から始まり、総監督清水哲太郎先生による談義が毎日ありその後レッスンに入るが、今回の演目はジゼルとアルブレヒトで作品の解釈や新たに改訂する経緯、またかつて清水先生、森下洋子先生がさまざまな恩師から薫陶を受けた話にまでさかのぼる。ロシアの名花ウラーノワや伝説のスター・ヌレエフの思い出話が始まると胸が踊る。以前「新白鳥の湖」に出演した時の朝礼では日本に初めてボリショイバレエ団が来日してその時の男性舞踊手ヤグジンが素晴らしかったと話して下さり、何と彼はモスクワ国際バレエコンクールに出場した時に受けさせていただいたボリショイバレエ団カンパニークラスのレッスンティーチャーで、父親もヤグジン先生のことをよく知っていたこともあり、こちらからお声がけしたら丁寧に指導して下さり、その後食事まで共にさせていただくほど親しくさせていただいた恩師であった。清水先生や森下先生のお話を聞いて「ガッテンだ!」と手を叩きたくなるほどうれしい気持ちになったのは言うまでもない。それにしてもこの話しについていけたのもおそらく今や日本では私だけではないかと思えてならないのだが…。

松山バレエ団は国内最高峰の伝統を持つバレエ団で、自分が高校生の頃に憧れたところであった。当時はNHKバレエの夕べというバレエ番組が1年に一度あり、業界では有名でマスコミにもたびたび登場していた番組「名曲アルバム」で知られたNHK名プロデューサーでおられた藤井修治氏に見出され、最年少15歳で初出演して以来毎年出演していたのだが、主役王子は毎年決まって清水哲太郎先生でいつも遠目から羨望の眼差しで見つめていたのを覚えている。今で言えばメジャーリーガー大谷翔平選手を新人選手が見つめるような感じであった。本来ならばあいさつ出来る立場でもなかったのだが、NHKホールの楽屋付近ですれ違った際に「充君!」と声をかけていただき胸が高鳴ったことが忘れられない。松山バレエ団「ジゼル全幕」を初めて観たのも今から40年ほど前で東京・日比谷にある日生劇場で森下洋子先生と清水哲太郎先生が主役を務め、外崎芳昭さん、安達悦子さん、高橋良治さんといったバレエ団主要アーティストが高いレベルの踊りを披露し、何よりも芸術性溢れる舞台機構で装置や衣裳、照明すべてが美しかった。その豪華絢爛な美術そのままに、今回踊らせていただくことに感激極まりない。幕開きのプロローグで最初に登場するのが貴族アルブレヒトで重厚な貴族の出立ちで颯爽と坂道からマントをに身を包ませながら現れる。そして自分が貴族である身分を捨て村娘ジゼルに愛の告白を今日こそ打ち明けるのだと心に誓いながら近づき、また家の前の木造りのベンチに膝つき亡き父に許しを乞う祈りを捧げる。清水総監督はここのシーンにもっとも力を入れて下さり、毎日1時間近くに渡ってマントさばき、振る舞い、心の描写すべてにおいて特訓を重ねた。マントさばきがうまくできないと察すると何とマントを新調して特製を用意して下さり、そんな熱き想いに応えなければとこちらも必死になった。稽古は厳しかった。しかしあの40年前に観た憧れのシーンがまさか今になって自分がそこに身を投じることができることが幸せであった。こうして朝から夜まで全身全霊で本番に立ち向かう日々が続いたのであった。大阪芸術大学舞踊コースも学年末2月中旬に1年を総括するバレエ公演である第40回卒業舞踊公演に向けてリハーサルに熱を帯びた。本番の2週間前には毎年かならず大学芸術劇場にこもり、朝から大学芸術劇場舞台上でピアニスト生演奏によるレッスンから始まり、午後から夕方にかけて下校時刻6時半すぎまで丸一日バレエ漬けとなる。一聞たいへんそうに聞こえるが、これが舞踊学生にとって1年で最も楽しい時間でこの時を待ち望んで日頃から過ごしているのである。プロフェッショナルな舞台運営スタッフが集まる下見稽古でも朝10時から夜7時までお弁当付きでみな喜んで全力で踊るのである。自分が若き頃、アメリカで過ごしたバレエ学校やプロになってさまざまなバレエ団で経験したことをこの舞踊大学でも主任教員として着任して以来かならず実践させているもので楽しくないはずがない。

よく受験相談で入学希望者の親子が「在学中に留学を考えたいのですが」とか話されることがあるが、いつも自信持って「留学されている時に大切な瞬間を失いますよ」と答えている。これは本心、どうぞ本学へお越し下さい。唯一無二の大学舞踊教育がお待ち申し上げております。 -

●2024年12月

年の瀬となりいきなり寒さがしみるようになったが2024年バレエ界も活気に満ちていた。松山バレエ団「新白鳥の湖」「ジゼルとアルブレヒト」「くるみ割り人形」K-バレエTOKYO「カルミナ・ブラーナ」「マーメイド」、新国立劇場バレエ団「白鳥の湖」「眠れる森の美女」東京シティバレエ団「白鳥の湖」、スターダンサーズバレエ団「DANCE SPEAKS2024」、バレエシャンブルウエスト「眠れる森の美女」、名倉加代子ジャズダンス「キャントストップダンシング2024」、京都バレエ団「伝承の芸術そして未来へ」、貞松浜田バレエ団「創作バレエリサイタル33」、法村友井バレエ団「アンナ・カレー二ナ」といった国内主要バレエ団や他に恩師や教え子が主催するさまざまな公演の鑑賞を通して舞踊の美学を堪能させていただいた。

昔からバレエ公演に出演するのも観るのも大好きで玉川学園中学部、高等部に在学中からしょちゅう制服姿のまま学校帰りに劇場に通っていた。松山バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、東京バレエ団、谷桃子バレエ団、小林紀子バレエシアター、井上博文によるバレエ劇場といったところへまだインターネットなどチケット予約がない時代、電話予約や日比谷プレイガイドあるいは当日券でチケットを購入していた。当時学校の同級生に今でいう映画オタクがいて彼は毎週映画館に通い、映画のうんちくをクラスでみんなによく話をしてそれを聞いて情報を得ていたが、こちらもバレエ情報では負けていなかった。しかしまだバレエなど知られてない時代で聞いてもらう相手は学校にはおらず、もっぱら家でうっぷんばらしのように母親にばかり話していた。父親に話すと主宰するユニークバレエシアターのライバル的存在の話しになってしまい、たまに機嫌を損なうので少年ながら気を使う術を心得ていて黙っていたことが多かった。今となればいい思い出である。

春に今年の秋から始まる大阪芸術大学舞踊公演のラインナップを舞踊学生に発表するのだか、ガストン・ルルー原作「オペラ座の怪人」をそのひとつに決めた。ミュージカルで大ヒットした名作のバレエ化である。ここ数年「ウエストサイドストーリー」「アルルの女」「カルメン」とたて続けに上演し、自身のドラマティックバレエのレパートリーを新たに加えたいと考えニューヨーク留学時代から憧れであった名作に白羽の矢を立てた。まず管弦楽用の音楽を入手し原作を読み直してイメージを膨らませた。ちょうど上演中であったミュージカル公演にも足を運びニューヨークで観た感動を甦らせた。そしてウェーバーの音楽の調べと照らしあわせ改訂台本をつくり舞踊作品用に再構成した。本番初演は12月中旬、稽古開始は7月から開始した。舞台美術も舞台美術コース担当の加藤教授と入念に打ち合わせを重ねて美術学生が総掛かりで1幕5場のデザインと製作を行なった。夏休みをはさみ大学授業でリハーサルを行ったが構想や振付は大学院舞踊研究室に閉じこもって朝晩練り、度々の難局を乗り越えた。また劇中にフラメンコを登用したのだが、若い舞踊学生たちがなかなかイメージが掴めず、関西在住の著名なバイアオーラ市川惠子先生を訪ねて全員でフラメンコショーを鑑賞し終演後手ほどきを受けた。衣裳制作にもこだわりを持ち試行錯誤を重ねながら出演者たち自らがチュチュを休日返上で大学教室で縫った。こうして4ヶ月間さまざまな努力、準備を重ねて大阪芸術大学内にある劇場に入り、舞台照明コース担当の劇団四季所属の紫藤教授とその教え子たちが丸3日間明かりづくりに取り組み、ついに公演を迎えたのである。こうして本番はスタッフ、出演者がひとつとなり成功を収めることが出来た。約3年ぶりの新作を上演し終演後は久しぶりに胸が熱くなり関わった全ての方々を労った。この新作バレエ「オペラ座の怪人〜クリスティーヌとファントム愛の果て」は来年2月16日日曜日に大学芸術劇場で一般公開致します。皆様のお越しをお待ちしています。

本年2024年もバレエ公演に出演、そして振付作品を多く上演することが出来ました。皆さまのお力添えに心より感謝申し上げます。よいお年をお迎え下さい。