堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

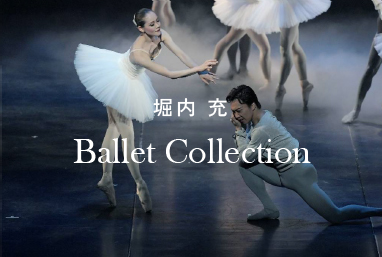

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2019年4月

今年の東京の春は桜開花発表から寒さが冬のように戻り、なかなか暖かくならない。おかげで桜の花も長く咲き続け寒さは別として鑑賞にはよかった気がする。日頃都内の交通手段は自家用車が多く、自宅からバレエスタジオまでさまざまな処で桜の木々に出会うことができ、たまに廻り道してその美しい光景に酔いしいれた。昨年はたしか審査員を3日間務めたバレエコンクールの最中に満開し、そしてすぐさま春の嵐や大雨が吹き荒れ一瞬で散ってしまったので、見れずじまいだったので久しぶりにたくさん見れたのだった。

その開花する2週間ほど前の3月上旬に母が永眠した。12月下旬から体調を崩し救急車で運ばれ長く入院生活を余儀なくされ、それでも体調が回復して一旦は退院したのだが、その2週間後に体調が急変してしまい、ある明け方に息を引き取った。自分にとっては実母であり、またバレエを生まれてから最初に教わったのも母でもあり、母の存在なしには今の自分が進んでいる人生はなかった。こうして毎日バレエに携わり日々送っているのも母のおかげで流石に落胆は隠せなかった。しかし人間とは素晴らしいもので、親戚や父のバレエ団関係者はもとより、告別式には多くの自分自身の舞踊恩師や関係者、同輩後輩やまな弟子たちも顔を見せ悼んでくれた。そう、悲しんでばかりいられない。このコラムにもよく登場するバレエ界のスーパースターの親友までも自身のバレエカンパニーの新作バレエの制作の最中にかけつけてくれた。彼も30代で母親を亡くし「母親は生命線だよ」と悲しみを分かち合ってくれた。もうすぐ5月公演だがこの悲しみはリハーサル真っ只中に襲った。

今年の公演では5作品を並べ一挙上演する。今年もオーディションで選ばれた女性舞踊手が40名も集まってくれ、私の後輩やまな弟子たちの男性ダンサーを交え50数名で連日リハーサルを行っている。もう公演を開始してから7年目で今や出演者たちも自主性を持って臨んでくれ、振付しっぱなしでたまに声も張り上げ、またダンサーの力量を頼りに任せる愚かな振付家なのだが、そんなこともへっちゃらで(ダンサーは演技達者だから騙されているのかもしれないが)作品に挑んでくれるのが素晴らしい。そんな彼女たちにはダンサーファーストの振付家でありたいといつも心がけている。私の師と仰ぐジョージ・バランシンも彼が残した遺作は自分のまな弟子のために創られたものが多い。彼の作品には主役と思われる男女以外にも時として「なぜここにふたり女性が現れるのだろう」「この男性ソロは何だろう」と感じることが多々ある。それは実は全て自分のお気に入りのダンサーのために振付したパートなのである。「ここにふたりの女性の踊りが必要なのだ」などと考えることはまずない。残念ながら日本のバレエ団は既存の作品上演が多く、ダンサーファーストに考えた作品上演可能なところは少ない。前出の親友とはよくこの事を語り合う。これからも真の日本発のバレエ芸術の輩出に邁進していく。もうひとつ、冒頭に述べた美しい桜の花から今度の公演の新作バレエのタイトルを取った。あくまで西洋舞踊にこだわるので英語表記にしたのだが、小野小町の桜にまつわる名句のひとつで女性を謳ったもの。かつて母は東京銀座育ちということもあったからなのか若い頃からずっと元気だった最近までひとりで街を歩くのが好きであった。部屋を整理していたら書き残された日記が出てきて、そこにはいつも「今日は渋谷へ出かけた」「日比谷の映画館にひとりで入り…」などと綴ってあった。そうだったのか…。今も街には多くの女性たちが街に溢れ闊歩している。ある女性たちは話し楽しみながら、またある女性はどこか影を持ちうつむきながらそれぞれ想い思いに歩いている。そんな彼女たちを遠目に見ると母を重ねあわせずにいられない。昔の時代にタイムスリップしてそんな母の姿を名作バレエの薔薇の精のように追いかけてみたい…。

よし、芸術家としてこの主題を作品にして母に捧げよう・・・こう誓って愛するダンサーたちと作品に取り組みはじめました。

ぜひ皆さまのお越しをお待ちしています。「堀内 充 Ballet Collection 2019」

・・・2019年5月31日(金)18:30開演 めぐろパーシモンホール大ホール -

●2018年11月

11月に入ってすぐに自分にとってのバレエの母国アメリカへ久しぶりに渡った。それもわずか3日間週末だけだったが、双子の兄が芸術監督を務めるミズーリ州セントルイスバレエ団秋のバレエ公演「ロミオとジュリエット」を観るのが目的であった。兄が演出振付したこのグランドバレエをどうしても観たかったのだ。フライトが到着したその日の夜がちょうど公演初日であった。劇場はセントルイス大学のキャンパスに隣接するトウヒルパフォーミングアーツセンター大ホールで、ロビー、客席とも現代的絢爛さでニューヨークシティバレエ団の本拠地ニューヨーク州立劇場と同じ建築デザイナーによって建立されたと聞きそれもうなづける美しさである。

アメリカではソワレ公演はどの都市でも夜8時からが一般的で日本に比べかなり遅い。国民的行事であるくるみ割り人形公演シーズンで家族鑑賞が多い演目でさえ夜7時半開始である。これはオペラ、演奏会、あるいはベースボールのメジャーリーグでも同じで、日本のプロ野球は6時、アメリカは夜8時にプレーボールとなる。ニューヨークでのバレエ、オペラ鑑賞に余念がなかったバレエ学生時代、オペラは特に上演時間が長く終演が12時前だったこともあった。しかし当時はニューヨークは不夜城と呼ばれ、マンハッタンの地下鉄とバスは24時間運行で貧乏学生でもアパートへ帰れたのである。

堀内元版ロミオとジュリエットは彼自身による日本公演の演目ではシンフォニックバレエがほとんどで、それだけに彼のドラマティックバレエの展開は興味深かった。彼の振付では戯曲の根幹である主人公のふたりのドラマにかなり絞っており、それがより悲劇性を帯びている印象を受けた。よってティボルト、マキューシオやベンボリオといったふたりを取り巻く登場人物のクローズアップは他の振付バージョンより少なめで、その分ふたりの愛のかたちをより深く見せている。もうひとつの目的であったバレエ団きっての看板女性ダンサーである日系人でもある森ティファニーがジュリエット役を3回公演中2回務め、実に素晴らしい踊り、演技をみせた。日本公演でも今や彼女はおなじみだが、やはり全幕バレエで観るとこちらも満足感が違い、彼女の魅力を堪能できた。バレエ団公演でも彼女が出演する回はチケットの売り上げもいいそうだ。終演後のカーテンコールもスタンディングオーベーションを受けていた。

またバレエ団員たちの踊りを観ることも久しぶりで、随分前に兄の計らいでカンパニークラスを一度担当させてもらったことがあり、今となっては貴重な思い出となっているが、その時のダンサーはほとんどすでにいなくて新しいメンバーとなっていた。しかし今回は劇場で行われたカンパニーレッスンクラスも拝見させていただいたが、特に印象深かったのが、カンパニー全員が芸術監督に忠実で、バレエのパひとつひとつ、一挙手一投足みんな同じようにこなしていたことだ。バレエ団のカラーとはまさにこのことで、主要ソリストから若いダンサーに至るまでホリウチメソッドどおりに踊っていることに感心した。本来のバレエ団とはまさにこの姿を指すのだろう。近年日本国内でもバレエ団が次々と立ち上げられているが、この理想の姿をぜひ学んでほしい。それにしてもアメリカのバレエ団とはいえボスの芸術監督は日本人である。7、8年ほど前にNHKが彼を追ってドキュメンタリー番組を放送してくれたが、今の姿もまた日本に紹介してもらいたいものだ。

こうして3日間連続して毎回兄と隣り合わせで着席し鑑賞させてもらった。久しぶりにアメリカの空気を吸ったが、初めて訪れた時が父親に連れられた14歳のとき。当時いちばんおどろいたのが食べるもの飲み物着るものすべてが大きいところ。人生初めてアメリカのコーヒーショップで注文したのがオレンジジュースで、カウンターテーブルにどかんと実に大きなコップで置かれ、また果汁200%はあるのではと感じるぐらいの濃厚さでこの日本人少年はあまりの量の多さと濃さに最後まで飲みきれなかった思い出がある。

今回帰国の途に着くためひとりでセントルイス空港で朝8時発のシカゴ行きを待っていたところ、突然午後2時に延期に。「えっ!」こちらはシカゴに行ってそこから午前10時発の日本航空成田行きに乗らなくてはならずしばらく途方にくれた。しかし翌日から大学の教え子たちの授業がひしめき、臨時休講となり彼女たちをプンプン怒らせないためにも帰国を遅らすことは避けたい。「よし!」と久しぶりに英語でぶちまけるしかないと意を決してアメリカン航空のカウンターに尋ねに行くと、次々と指示され預けた手荷物を戻され、ふたたび向かった出発ターミナルの航空カウンターで対応してくれた女性が「Oh hhn..OK.」とカチャカチャPCをたたきだし、その後「これからダラス(テキサス州にある)に行きなさい!そこからアメリカン航空の成田行きが30分後に出発するからそれに急いで乗るのよ」と言ってポンとチケットを渡され、お尻をたたくようにゲートへ向かわされた。その間わずか5分程度。どうしてくれるっと意気込んだはずがあまりの早い展開に呆気に取られてしまった。もちろん航空代はタダ。この大胆さというか気持ちのデカさというのかこれもまたアメリカならではなのである。

-

●2018年10月

季節外れの台風が続く。ここ近年の兆候なので覚悟というかあきれてきたというのかいつの間にか慣れてきたが、やはり東西の移動時にまんまと台風の進路にあたるとやきもきするものだ。10月にまたもや台風がやってきて朝早く京都へ向かう際も7時前から東京駅で40分ほど新幹線運転再開まで待たされた。バレエ専門学校が10時半から授業があるのだが、ところがそんな心配をよそに数時間後京都に着くやいなや遅刻してなるものかとかけつけたら京都の空や専門学校生の顔も晴れ晴れとして「あれ、あの嵐は一体どこへ?」と拍子抜けしてしまった。だがこのように期待外れな台風もまたしょっちゅうなのである。でももちろん災害は恐ろしく安全だったことには感謝している。

そんな天候が続くからか、美しい夜空に出会えると江戸紫を思わせる紺色の透明感にしいれる。仕事を終えた夜、大阪へ向かう飛行機の窓からもすぐそこにいる星や月にも出くわす。先日大学の図書館で美術に関するコラムを読んでいたらピエール・モンドリアンの「海」という絵に出会った。この絵は卵型の円形のかたちをした縦と横の線状に描いたキュピズムなのだが、副題に〈星空と海〉とつけられ、海と星の融合が描かれてあり、絵そのもののインパクトだけでなく、モンドリアン自身の創造力にも惹かれた。あのデザイン画のような手法を展開してきた彼が海を自身のボキャブラリーで表現しようとする意欲がかっこいい。先月の演奏会でもドビュッシーの「海」を聴いたがこの音楽もまた旋律はドビュッシー自身の色彩に溢れていた。芸術家の先人たちである音楽家や画家はみな独自の表現方法で”海”を描いてきた。よし、舞踊家である自分もこのタイムリーで旬なテーマに挑んでみようとひらめいたのはいうまでもない。自身の舞踊言語のみを拠りどころにし、星、海をそれぞれダンサーを分類し融合をさせようと…。

つねに自分の公演や大学、振付依頼されている舞台などさまざまなところで振付出品する機会を当たられて芸術家としてありがたいのだが、今回このテーマに挑む発表の場は母校の玉川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科舞踊公演に定めた。こちらもありがたく毎年作品を4年生の学生たちに交じって振付させてもらって今年で10年目。このコラムでもたびたび登場する公演だが早速取りかかった。しかし玉川大学には今年度は大学の年度後半にあたる秋学期のみの出講でもあり、今回のいちばんの心配事が出演ダンサーであった。何しろ大学スポーツ同様大学バレエは、プロカンパニーと違い、いくら手塩かけて教育しても長くても4年しかいてくれず卒業してしまう。ましてや過去3年間、2年生のときから主力として踊ってくれた昨年の4年生が6名ごっそり卒業してしまって自身の弟子にあたるバレエゼミ生も今年は3名のみ。春学期も不在で、3年生以下ほとんど会ってもなく果たして人数すら集まるのだろうかと心配していたが、大学内でダンサーオーディションをしたところ何と29名が集まり、そのうちに16名が出演することになった。それでも3分の2ほどが堀内作品初めてという者ばかり…。しかししかし、蓋を開けてみるとそんな心配はどこへやらレッスン、リハーサルが始まると16名の女子学生ダンサーたちは見事な静粛さと忠実さを持って振付に挑み稽古に励んでくれた。これは舞踊芸術の素晴らしいところで、昨年までの卒業生たちの軌跡をしっかりとたった3名のバレエゼミ生がこのキャスティングメンバーに継承し統率してくれているのだ。古典芸術に触れる者はその芸術に嗜むだけでなく、次の世代に継承もしなければならないという役割を背負っている。だからメソッドやセオリーに常に忠誠し勝手な解釈を加えてはならないのだ。この大学舞踊でも社会に比べかなりの縮図ではあるが先輩から後輩へのバトンタッチがなされ、これがとても大切なことで、これはもちろん主任を務める大阪芸術大学舞踊コースでも行われている。こうして作品振付と同時に衣裳デザインと製作、装置デザイン、照明デザイン、音響編集操作のいずれも玉川大学生の各メンバーが加わり私の周りをずらりと囲み、リハーサルが進行した。そう、お気づきと思うが舞踊作品は振付家ひとりで作るのではなく、さまざまな者が集まり、知性を発揮して造られていくのである。

”舞踊芸術って素敵だ”

玉川大学芸術学部卒業プロジェクト舞踊公演「Splendid One~それぞれの物語」

・・・2018年11月28日(水)~12月1日(土)18:30開演 12月2日(日)13:00開演

玉川大学3号館演劇スタジオ(小田急線玉川学園前駅下車徒歩10分)

入場無料(要予約)お問い合わせtel:0427-39-8092

-

●2018年9月

劇団四季の浅利慶太先生が亡くなられた。演劇・ミュージカル界で多大な功績を残し、社会に好影響を与えた演出家・プロデューサーでおられた方だった。彼は演劇人でありながら実は舞踊界でも大きな貢献をされた。30年以上前だがご存知のとおりコーラスラインやCATS、オペラ座の怪人など米国ブロードウェイミュージカルを次々と輸入、日本上演を果たしたのだか、それらの作品で実に多くのバレエダンサーをオーディションをとおして起用していただいたことを特筆したい。当時はまだ新国立劇場バレエ団や人気のKバレエカンパニーが誕生前で、バレエダンサーが舞台出演の収入を得て生活するなどとても出来なかった時代のミュージカル劇団ではあったが、それを実現させてくれたのだ。当時同世代のダンサーたちが次々と入団して活躍していく画期的な姿を目の当たりにした。彼自身も舞踊芸術を愛し、バレエの美しさを熟知し、当時から全劇団員に毎日バレエのレッスンを必須の日課としていたのは有名でそれは彼が劇団を勇退した今でも変わらないと聞く。自分自身このコラムでよく記述してきたように様々なミュージカルにも出演、振付してきたが劇団四季と直接関わることはなかった。しかし浅利慶太先生とは親交があった。

20代半ばの頃ある日電話がかかってきて「充君、一度劇団に見学に来ないか」と誘われ、こちらは恐縮しながらも喜んで足を運び、劇団の稽古場を案内させてもらったり稽古を見学させてもらった。当時の看板スターであった野村玲子さんや加藤敬二さん、八重沢真美さんたちを前に真剣な眼差しでリハーサルに臨んでいた姿を今でも思い出す。その後先生の代表室に通され熱く舞台について長く語っていただき、その後も交流が続き、劇団のミュージカル公演をいくつも招待いただき、その都度観賞し、また赤坂や六本木の料亭の酒席にも招いてもらって演劇、舞踊談義に話しが盛り上がった。同席していた双子の兄とふたりに向かって「いつか一緒に舞台づくりをやろうじゃないか」と握手を交わしたりもした。その後兄の元は劇団にゲストで招かれCATSに出演し約束は果たされたが、私は時間的な折り合いがつかずついに実現しなかった。いちばんの心残りは30代後半にやはり秘書をとおして連絡があり「充君にぜひミュージカル『アンデルセン』のニールス役を」というオファーだった。私は飛び上がって喜んだのだか、その時すでに大阪芸術大学助教授という要職にあり、ロングラン上演という長期出演は不可能で、泣く泣く辞退したことであった。もうかなり前のことで、今となってあの時大学側に無理を言ってゴリ押しで出演できたのではと後悔している。なぜなら今の上司である大学学科長は元劇団四季の名優浜畑賢吉先生で、彼は今も舞台出演に忙しく講義を休んで活躍されているのだから。いいな…でも小生は器用ではないから大谷選手のように両刀は難しく、稽古に集中しなくて浅利先生に怒鳴られてクビになったかもしれない。出れなくてよかったのだ。きっと…。

大阪芸術大学第42期卒業制作舞踊公演が行われます。19名の女子学生たちが4年間の集大成を彩ります。皆様のお越しをお待ちしています。

・・・2018年10月31日(水)15:30開演 大阪芸術大学芸術劇場(お問い合わせtel:0721-93-3781) -

●2018年8月

酷暑が続くがこちらは劇場やバレエスタジオにいることが多く、また東西の往復で乗り物にいる時間が長く、むしろ効きすぎる日本の冷房対策で逆に身体や脚を冷やさないように注意ばかりしている気がする。いくら暑くなっても長袖やひざ掛けとなるハンカチなどは必需品で、出かけた時にそれらを忘れたら「しまった!風邪ひくかもしれない」「足や肩が冷えて硬くなるかもしれない…」など季節外れなことを考える羽目になる。エアコンほどわれわれダンサーにとって怖いものはなく、かと言って外気は40度近くなったりで、変な季節になったものである。

今年の夏はそんな真夏の日々にうってつけの全幕バレエ「真夏の夜の夢」堀内版を大阪で、また横浜と福井でそれぞれ全く真逆な季節はずれの全幕バレエ「くるみ割り人形」堀内版を上演させていただいた。「真夏の夜の夢」は以前もこのコラムに書かせてもらったY.Sバレエカンパニーの年1回の自主公演で7年ぶりの再演となり、関西でもっともバレエ公演にふさわしいNHK大阪ホールで上演させていただけたのが嬉しい。ここは名のとおり言わば公共的なホールでこの劇場で舞台公演するのも誰でも出来るわけではなく、それなりのステータスを持つものでないと劇場側の許可がおりないと聞く。この創立11年の若いバレエ団がここで創立2年目から10年間上演を続けられるのは実力を持つ証しでもあり、関わってきた者として喜ばしい。今回も私の教え子である山本庸督、高井香織のともにアメリカバレエ出身のふたりが主人公のオベロン、タイターニアを演じ、他にもたくさんの私が教鞭を執る舞踊大学卒業生、在校生が出演してくれた。また2つの都市でわずか4日違いで自分の全幕バレエが上演されるとは自分が振付をして30年経つがまさか始めた頃は夢にも思わなかった。どちらも親交ある舞踊家でおられる横浜在住の木村公香先生、そして福井在住の前田美智先生が主催された舞台に招聘され感謝の気持ちでいっぱいである。福井は前田美智バレエ教室自主公演で東京や大阪のプロフェッショナルダンサーを含め100名近い出演者が集まり、ほぼ満席の観客が集まって下さり、これも前田美智先生のバレエに対する熱意に他ならない。越前文化センター大ホールというところで2009年、2014年に続き3回目の上演となり、この公演でも教え子の前田朱加里が2幕の華である金平糖の精を務め、盛況なうちに幕は下り翌日に公演記事として地元福井新聞の社会面に報道、掲載された。

横浜の木村公香先生はご存知のとおり、東京バレエ団芸術監督を務めらている斎藤友佳理さんのご母堂でおられ、日本バレエ協会の役員など歴任された日本のバレエ界の中でもロシアバレエに精通しておられるトップでもある。そんな木村先生から「充さん、ぜひ全幕を私のアトリエで上演していただけませんか」とお声がけいただいた。自分のバレエスタイルはアメリカンスタイルで国内ロシアバレエの聖地とも言える木村公香アトリエ・ドゥ・バレエでくるみ割り人形をさせていただくのはこちらもかなり恐縮したが、公香先生は「遠慮なさらずに充さんの思う通りにして下さい」というお言葉をいただき気持ちが楽になった。本番は鎌倉芸術館大ホールで上演し、こちらも満席に近い観客の方々に観賞いただき、斎藤友佳理さんもバレエ団の多忙のなか駆けつけていただいた。

今夏の後半は2つのバレエコンクール計8日間にわたり審査員に明け暮れたが、そんななか残暑厳しい大阪で大学のリハーサルの帰りに清涼剤?を求めて大好きなフェスティバルホールに足を運び演奏会へ聴きに出掛けた。この日は読売交響楽団の定期演奏会で演目はチャイコフスキー・ヴァイオリン協奏曲、ドビュッシー・交響曲〈海〉、そして名曲ラヴェル・ボレロだった。職業柄というか、芸術大学に勤めるとあって音楽家やオーケストラと関わりが多く、オペラや演奏会のなかの舞踊シーンの振付や演出も多く、そんな親しみから時間があると「そうだ!演奏会に行こう」となる。しかしここ関西はクラシック音楽ファンが多く、演奏会もいつも満員で慣れてはいるが三階席しか残っていないなんてことはしょっちゅうである。しかしこの日はひとりということもあり、運よく1階席の前から10列目を手に入れられた。ちょうど2日前に台風21号が関西に上陸して暴風に襲われ、大阪は大きな被害を受け演奏会開催も危ぶまれたが、何とか鉄道は復旧し予定どおり開演にこぎつけた。今日の指揮者はフランス人ジョセフ・バスティアン。普段マエストロは壇上に上がり、観客席へ一礼して楽団側に向かうと一瞬深呼吸したり、間をあけてタクトを振り上げて演奏が始まるものだか、彼は一礼後振り向くとすぐさまタクトを振り演奏を開始した。その姿は一刻も早く演奏したくて仕方ない少年といった姿にも映る。そんな展開となるとはこちらも意外であったが、演奏は実に力強く、スピーディーなものであった。この日の注目でもあったのがヴァイオリ二スト神尾真由子の演奏で、名門チャイコフスキーコンクールの覇者で現在人気実力とも世界的にトップクラスの女性で、彼女の人気でこの日のチケットは売れていたといっても過言ではあるまい。彼女はヴァイオリン協奏曲を演奏したが実に繊細ながら正確な音色で音質も深くボリュームを感じさ見事であった。演奏後のカーテンコールも4回を数え聴衆を魅了した。そして何と言っても最後の演目「ボレロ」は演奏会では鉄板のトリ演目。バレエファンでもベジャール作品のボレロは一度は必ず観ているだろう。私も同世代アーティストで友人でもある男性バレエダンサーかつての東京バレエ団プリンシパル高岸直樹君の名演に2度も触れている。この音楽の特徴は木管楽器、弦楽器、打楽器とゆっくり加わりながら盛り上がって演奏されていくスタイルにある。とくに弦楽奏者がはじめ素手でギターのように静かに奏で、そして徐々にひとりずつ弓を持ち、演奏していく姿が実に舞踊的でかっこいいのである。そしてあの名曲のしらべの大団円となり、最後はやはり拍手の嵐となった。大阪はこのところ大きな地震や暴風で災害に見舞われ、まさに大阪市民が復旧に向けた気持ちがこの演奏と重なり感動的で、このように沈んだ気持ちになったときこそ芸術は力になるものだと感じた瞬間でもあった。

帰りは行きつけの大阪名物の串焼き屋でひとりカウンターで悦に浸りながら杯を上げたのであった…。でも実はインターミッション(休憩時間)でもシャンパンをこっそり飲んでいたっけ。フェスティバルホールのロビーは西洋風な内装で美しくもあり口にする飲みものも美味しい。ぜひ一度こちらもご堪能下さい。専門分野の舞踊公演とは違い、ついついリラックスしてしまうなぁ。 -

●2018年7月

今年の夏は酷暑でまた台風や豪雨で大変である。日頃から東京を拠点に関西や北陸に出向く事も多いが、暴風警報で大学が休講になったり、また交通機関も乱れてあらかじめ用意しておいた空の便や特急が欠航になったり運休になったりで、夏に向けたバレエ公演のリハーサルにも遅れが出てやきもきさせられる。舞台づくりに関わる人たちも本番から逆算して稽古日程を組んでいるので、1回のキャンセルでもリハーサル進行に少なからず影響を受けてしまう。自然には逆らえないとはいえ、それぞれの公演でも一期一会の大切な舞台である。身の安全とともに大事な舞台への心配事も尽きない。

バレエコレクションが終わってからもこの夏全幕バレエの演出が続き稽古に追われながらも、相次いでバレエやダンス公演が続き、自分にとっても追憶を感じさせる舞台が相次いだ。

東京バレエ団が6月下旬ブルメイステル版「白鳥の湖」を上演したが、大阪芸術大学で教えた教え子たちが活躍していることもあり楽しみに出掛けた。バレエ白鳥の湖はプティパ/イワノフ版がいまでも主流だが、ブルノステイル版も近年上演されることが多くなってきて、自分自身も本家ロシアバレエで何度か観させていただいている。特徴は何といっても3幕のスピード感溢れるディベルティスマンだろう。そしてどの踊りもダンサーの視線は真っすぐに観客席ど真ん中に向けられ、各曲踊り終えた舞踊手たちもアップステージ(舞台奥のことを指す)にずらりと並べられ、ポーズを取りながら繰り広げられる踊りを前に一心に観客に視線を送る。この壮観な姿に誰もが心を打つ。有名な黒鳥のグランフェッテもスペインのエスパーダたちが両脇でフラッグを回転の妙技にエールを送るごとく大きく振るシーンは圧巻でオディールのフィニッシュとともに拍手喝采となる。この場面は間違いなくかのプティパ版を超えた演出であろう。当日のオディール役の川島麻実子さんの踊りもダイナミックで着地も決め見事であった。

前述したが大学の教え子が数名出演しており、1幕パドカトル(プティパ版のパドトロワにあたる同じ楽曲)で樋口祐輝が高い跳躍で表情も温かく客席からも多くの拍手を受けていた。客席と言えばこの公演では極端に1階席前列の下手側の端から観させていただいた。べつに発売から遅れて手に入れたわけではなく、愛弟子でかつて堀内版ロミオとジュリエットでジュリエット役を踊った工桃子がバレエ団員として在籍しており、彼女の舞台はよくかけつけるのだが、バレエは同じ衣裳で同じ振りで踊ることが多くいつも「ちゃんとわたしを見つけてくれた?」とよく疑心暗鬼に尋ねられてしまう。そのためか今回は彼女が白鳥のコールドバレエで並んだり踊るポジションが上手の後方だったため「私をしっかり見てください!」と言って嬉しことにわざわざ用意してくれたのだった。で、はい、おかげでよく見え、白鳥の雛たちの姿も華麗で、またナポリ役でも彼女の持ち味であるキレのよさも堪能できた。もちろんいつもよりカーテンコールでは惜しみなく愛弟子に拍手を送った。 -

●2018年4月

まだかまだかと思っていた桜の開花がやっと来たと思ったら、今年の桜は短命であっという間に散ってしまった。卒業式シーズンには遅く、入学式には早く、それに個人的な行動だがちょうど見頃の時期が3日間のバレエコンクール審査の真っ只中で丸1日劇場に缶詰めで眺めることすら出来なかった。でも今はネット全盛時代でSNSで各地の満開の様子をアップされたものを見ることが出来て気分は春爛漫を感じた。何だか便利というのか騙されているのかわからないが、そういえば舞踊も近頃は舞台を観に行かなくてもみんなYouTubeやネットでバンバンアップされ観た気分になるが、やはり舞台芸術をライフワークにしている者からして決して手放しでは喜べず、生の舞台を観て真のパフォーミングアーツを感じて欲しいものだ。

この時期は卒業シーズンでもあり入学準備の時でもある。4月から始まる学校や社会に向けて試験たけなわであった。新国立劇場バレエ研修所という国内唯一の日本芸術文化振興基金が管轄するバレエの専門学校的な研修機関があり、毎年6名ほど17歳から19歳までのバレエ生徒を受け入れているが競争率は書類審査からを含めると20倍近くの狭き門である。そこに入学すると国内最高峰のバレエ研修が2年間受けられる。学校長にあたる研修所長は長年新国立劇場バレエ団芸術監督を務めた牧 阿佐美先生である。実は私が小学4年生から中学生の時まで日本児童バレエという機関で週1回指導を受けた師でもある。バレエの初舞台がその時で何とあのNHKホールで、双子の兄弟で出演ということもありあまりの珍しさに当時新聞各紙に報道されたほどで、それがきっかけで後に各方面に自分が知られることになった。牧阿佐美先生にはその後ご自身の牧阿佐美バレエ団に子役などで抜擢下さり私のジュニア時代とてもお世話になった。高校生になってからも学校を休んではバレエ団員クラスを受けさせてもらったりローザンヌ国際バレエコンクールに出場した時は何と日本人審査員が牧先生で、ローザンヌ賞受賞の後押しをして下さった。その後も繋がりは続き、私がアメリカから帰国して青山劇場バレエフェスティバルに毎年連続出演している際にも芸術監督としておられ、新国立劇場バレエ団に入った時も先生が芸術監督でおられ人生通しての師でもあった。あれから時も経ち、今は新国立劇場バレエ研修所長としてご自身のバレエ団を率いながら教育者として活動されているが、何とそんな今でも声をかけていただき、研修事業委員という肩書きを下さり入学試験の試験監督をしたり、入学式や卒業式にも参列させていただいている。私がライフワークで続けている堀内充バレエコレクション公演にも超多忙のなかでもかけつけて下さり、正に私のバレエの母でもある。そんな折に「充ちゃん、私のバレエ団のダンサーにもあなたの作品を踊らせてもらえたらうれしいわ」と牧先生が新しく理事長を務めるジャパン・フェスティバル・バレエ団というカンパニーのダンサーを3名紹介していただいた。ここまでお世話になり、どう恩返ししたらいいものか人生通してあたふたしているのだが、これからも一流の芸術家としての牧阿佐美先生の姿をしっかりと目に焼き付けて一挙手一投足を漏らさず耳を傾け、これからも学び、そしてそれを後進に伝えていくことが恩返しのひとつと考え、この3名の素敵なバレエダンサーを喜んで受けいれた。

よし、今年も5月公演成功させるぞ。恩返しとしても…。

-

●2018年2月

今年もローザンヌ国際バレエコンクールが行われた。日本人の入賞は13年ぶりに逃したと聞く。そして中国や韓国の台頭が目立ったと新聞コラムに載っていた。中国や韓国はもともと日本人より身体能力も引けをとらず優秀で、たまたまローザンヌコンクールに出場しなかっただけで、北京国立中央バレエ団や韓国国立バレエ団、同じく韓国ユニバーサルバレエ団は30年以上の歴史を誇りバレエ界にその名を轟かしていた。ニューヨーク留学時代にも北京中央バレエ団のアメリカ公演を観に行ったが演目こそ古風で新しさはなかったものの、ダンサーのレベルは高く、男女とも欧米人と同じようなルックスのダンサーばかりだったこと覚えている。7年前に公開された映画「小さな村の小さなダンサー」の主人公のモデルとなった中国人バレエダンサー李存信と20年以上前に京都で出会い、同じ公演に出演する機会に恵まれたが、背も高く西洋人以上にバレエダンサーとして資質を備えた身体能力に驚かされた。当時彼はアメリカのヒューストンバレエ団のプリンシパルダンサーで大活躍をしていたが、当時の日本人ダンサーで彼に及ぶ者はいなかったし、彼の出身の北京舞踊学院が素晴らしいという噂もうなづけた。映画はその後彼がアメリカ人バレリーナと結婚し、中国に里帰りする愛の結末まで描かれている。見逃した方はいまだにYouTubeで予告編も見れるのでぜひご覧いただきたい。李役のロイヤルバレエ団中国人バレエダンサーのツァオも素晴らしい。李存信とは個人的にも声かけてくれて「充、本気でやる気ならばヒューストンバレエ団のベン(当時の芸術監督)にぼくが声かけてみるから来いよ」とまで言ってくれた。その時はとても嬉しかったのだが、当時22歳だった私はすでにマイアミシティバレエ団に内定していたのでついていけなかった。ところが人生とは意地悪なもので、その後マイアミシティバレエ団にはわずか6週間で解雇されてしまい、あの時は本当に運命について考えさせられたものだった。

2月のおよそ半分は劇場で過ごした。大学にある芸術劇場だが、ここは本格的なバレエ、オペラ、ミュージカルが上演できる設備が整っている。2月下旬に行われた大学卒業舞踊公演のリハーサルだけでおよそ10日間を費やすことが出来たことは舞踊学生にとっては幸せなことだ。ふつう海外のバレエ団は劇場管轄のバレエ団が一般的で劇場の中にバレエ団本体があるので、劇場リハーサルなんて当たり前なのだが、ここ日本では東京という一都市に10数の大バレエ団がひしめいており、そのうち劇場付きのバレエ団はふたつしかない。私自身出演した海外の劇場のなかで、フランス・ルーアン市立バレエ団がとても印象に残る。やはり劇場の中にバレエスタジオを構え、年に数多くバレエ公演を行っていた。芸術監督ひとり、バレエミストレスひとり、唯一の日本人ピアニストひとり、そしてダンサーもわずか12名ほどの何よりもまるでひとつのリビングで過ごしているようなアットホームな雰囲気に魅せられた。わずか1週間の滞在だったが私が踊った演目の終演後、客席で観ていた芸術監督や団員が袖までかけつけてくれて労ってくれた温かさが忘れられない。しかしあれから20年経ち、財政難でバレエ団はなくなってしまったらしく残念でならない。海外バレエ、特にヨーロッパは日本と真逆でバレエ人気が衰え、コンテンポラリーダンスという若さや斬新さを出した演目が台頭した要因もある。最近こそバレエは人気を盛り返しているようだが、一度削られた財政予算を取り戻すのは容易ではない。

そんな若かった頃の思い出があり、この劇場付き大学バレエに私はかつての想いを馳せ、今年も卒業舞踊(バレエ)公演に情熱を注いだ。2日間の本番までの間、ダンサーたちはさまざまな自身との葛藤や喜び、衝突といった若いエネルギーを燃やし舞台に立ち向かった姿はやはり輝いていて、本番中にあるアクシデントが起こってしまい号泣する姿にこちらも心痛め涙してしまったが、それでも素晴らしい若き瞬間に立ち会えることが出来、これも忘れられない思い出となった。

…でも彼女たちが私のようにいつの日が振り返ることなんてあるのかなぁ~ -

●2018年1月

今年の冬は寒い。1月下旬の東京に大雪が舞った日は大学授業の帰りで、マイカー通勤しているのだが、細道の坂の積雪にはまってしまい全く動かなくなり、まだ11月に買ったばかりの自慢の新車(MAZDACX-3)だったのに人生初の路上置き去りにして帰るという失態を演じてしまった。翌朝早くに戻り近所迷惑のお詫びにあたり一帯を雪掻きをした。何とか事なきを得たが、雪といえばやはりレニングラードを思い出す。今ではサンクトペテルブルクと改称したが、高校生の頃バレエ研修旅行で訪れ、やはり真冬で雪が降り積もりかなり寒かったのを覚えている。駅からのバスでキーロフ劇場まで行き劇場前に降り立ったとき、降りしきる雪のなか真っ白な銀世界の中に凛として建つオペラハウスの美しく雪化粧された光景が忘れられない。これがロシアバレエの聖地を生まれて初めて見た衝撃的な瞬間で、以来そのおかげで雪とバレエのむすびつきが今でもほどけないほどだ。その日はキーロフバレエ団のカンパニークラスを幸運にも受けさせてもらったが、窓の外の雪景色とは違い中のバレエスタジオはポカポカに暖かく、みんなレオタードにタイツ姿のダンサーばかりで寒さなんてどこへやら熱気に包まれた男性クラスだった。

年明けにぐんまバレエアテリエというコンクールがあり前橋まで出掛けた。このコンクールは賞を設けずわれわれ審査員がひとりひとりにシートにアドバイスを書き込みそれを出場者が受け取るというもの。出場者より審査員の方がハード?でこちらがアドバイスを審査されているみたいとは冗談だが、ひとりひとりを瞬時に判断して書かなければならなかったのだが、若いダンサーたちのためならという一心で彼女たちの踊りを見守った。その時一緒に審査員を務めたなかに、ふたり、私にとっては忘れられないパートナーがいた。ひとりは渡部美咲(現姓秋定)さんで、彼女とは自分のダンサーキャリアのなかでもっとも長く、多くの作品で共演させていただいた。彼女もかつてローザンヌ国際バレエコンクール受賞者で、今や誰もが踊ったことがあるほど高い人気演目のバリエーションである「タリスマン」のパドドゥをロシアバレエ指導者から初めての日本人ダンサーとして公式に指導を授かり、東京の青山劇場バレエフェスティバルでオーケストラ演奏による公演でふたりで踊らせてもらったことが印象深い。その踊りのおかげでグローバル森下洋子・清水哲太郎賞という奨学金付きの賞を財団からいただいた思い出がある。また名女優の大地真央さんからお声掛けいただき、東京や大阪で彼女のグランドショーにもふたりで出演させていただいたり、自分自身の振付作品にも主役のペアで踊ってく数多く共演させていただいた。

もうひとりは矢場裕子(旧姓西山)さん。広島で2回グランパドドゥ「グラン・パ・クラシック」を20年前に踊っただけだがこちらもとても印象深い思い出となっている。当時彼女は神戸バレエコンクール優勝をはじめ数々のコンクールに上位に入る輝かしいキャリアの只中で、バレエ界でも期待の若手として知られ、彼女の指導者でおられた先生からパートナーの依頼を受け踊らせていただいた。やはり技術は抜群で一緒に組んだアダージョも素晴らしい出来であった。その後新国立劇場バレエ団でファーストソリストまで登りつめ、「くるみ割り人形」や「シンデレラ」など数々の主役を踊り、ここでも輝かしいキャリアを積み重ねていった。

そんなおふたりと踊っていた当時ある思い出がある。東京で1幕物バレエ「アポロンとダフネ」という自作の作品を渡部美咲さんと主役をふたりでソワレに踊ったのだが、翌日マチネで広島で西山裕子さんとグランパドドゥを踊ったのだ。つまり東京で夜9時に踊り、翌朝いちばんに空路広島入りして午後2時にグランパドドゥを踊るというあまりにもハードで強行日程だったのだが、どちらもおふたりのレヴェルの高いダンサーだったので最高の踊りを披露することが出来た。もちろん2日間踊り終えた小生はクッタクタだったのだか、まだ若かったパートナーにはそんなところ見せてはいけないと必死になって前日も当日もへっちゃらぶりを装っていたことを覚えている。当時ふたりともまだ他人同士であったのだが、その後バレエ界トップバレリーナとしていつのまにか友人同士となったようで20年後こうして審査室でも和やかにされ、それを遠めに眺めて何だかとても不思議というか、素敵に感じた。

-舞踊人生の思い出に感謝である。

第33回大阪芸術大学卒業舞踊公演が行われます。バレエの巫女たちの4年間の集大成の場にぜひみなさまお越し下さい。

・・・2018年2月17日(土)・18日(日)14:00開演 大阪芸術大学 芸術劇場 (お問い合わせtel:0721-93-3781)

-

●2017年12月

すっかり寒くなり師走を感じさせる。街でも行き交うひとたちのファッションもそれぞれ厚手だったり重ねがさね着込んだり、思いおもいのマフラーを巻いたり見ていても楽しませてくれる。JAPANは流行があり若者たちもお洒落れな着こなしでいいものだ。こちらもかつて高校生の頃(玉川学園高等部)、話題のお洒落なバレエ少年だったこともあって(??)ananとかオリーブ、流行通信といった雑誌の取材をよく受けて、クラスの女子たちが教室で「充、見たよ!ほら」って買ってきた雑誌を見せびらかせてくれたものだった。でもさすがファッション雑誌で取材側のひとたちもとてもお洒落で、なかでもオリーブの編集長が30代半ばぐらいの男性だったが、たしかあの時も寒い日で自分の前に現れた姿がサーファー風でヨットパーカーにジージャン姿がすごくお洒落に感じ「カッコいいっ!」と思わず思ってしまって、取材中でも大人のセンスのよさに魅了された当時のことが忘れられない。

バレエ「くるみ割り人形」京都バレエ団公演を無事に終えることができた。今回の公演の特色はこのバレエに登場する人物とほぼ年齢的にも同じ等身大の専門学校生ダンサーが踊ることが何よりも本物感があり、観る側も身近に作品に入り込めた気がする。主人公のドロッセルマイヤーを演じた山本隆之君も好演技を披露してくれ、私の演出意図をしっかり汲み取り、作品の核となってくれた。ゲストダンサーの新国立劇場バレエ団のプリンシパル福岡雄大君、同じく奥村康介君、バレエマスターの陳秀介君をはじめ、京都バレエ団団員、バレエ学校生徒まで総勢80名近いダンサーが総力を挙げて上演してくれたことに感謝の気持ちで一杯であった。

同じ時期に上演日程が重なってしまったが、バレエ「カルーセル/回転木馬」も無事に終えることが出来た。玉川大学にある演劇スタジオという150人程が入る観客席を持つホールで毎年舞踊公演が行われるが、今年も全6回ほぼ満席のなかで本番が出来たという報告を受け、こちらも嬉しかった。

大阪芸術大学舞踊コースでも年末に学内公演がおこなわれた。2回生14名によるバレエ2作品モダンダンス1作品のトリプルビル(3作品の意でバレエ公演の基本的な公演スタイル)を上演した。なかでも今年もラ・バヤデール第3幕「影の王国」を改訂上演したが、舞台装置美術を大学美術コース2回生の若干二十歳の学生が手掛けたこと特筆したい。毎年この版の美術は学生が手掛け、今年本格的な設備を誇る大学芸術劇場で影の王国を上演するようになって今回で8回目となったが、つまりこれまでに大学美術学生による3作品のデザインが創られたのである。美術学生にとってもまたとない良い経験となっているのは言うまでもない。なおこの舞台美術コース主任は大田創教授で、日本を代表する舞台美術家で、これまでに数々の演劇、オペラ、ミュージカル、舞踊の美術デザインを手掛け、私とも大学外で親交が深く、2年前にロミオとジュリエット全幕を在阪のY.Sバレエカンパニーに演出・振付を手がけたが、大掛かりな舞台装置デザインを彼に依頼し、素敵な装置をつくっていただいた。大学教授として勤めているといっても、ここは舞台芸術家の集まりで、舞踊界と何も変わりはない。そういえば少し前になるが、かつてミュージカル劇「ザ・スヌーピー☆ミュージカル」でスヌーピー役とウッドストック役で絶妙の?コンビを組んだ俳優ダンサーの大澄賢也も客員教授として大学に招かれ、そこで久しぶりに再会し、ふたりで抱き合って喜んだ日が忘れられない。舞台芸術という世界は現場であれ、教育現場であれ素晴らしき仲間で溢れているのだ。