堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2021年11月(1)

先日11月3日、日本青年館ホールにて松山バレエ団公演「森下洋子舞踊生活70周年祝賀記念会」に出演、無事に終えました。清水哲太郎先生振付による新作3作品にいずれも森下洋子先生と踊らせていただきました。なかでもシャンソン歌手イブ・モンタンの名曲「聞かせてよ愛の言葉を」とウェーバー音楽「舞踏への勧誘」のふたつのデュオに対して盛大な拍手をいただきました。ひとえに清水哲太郎先生・森下洋子先生ご夫妻と松山バレエ団団員、スタッフの総力があったからこそで、この1年、「新白鳥の湖」「ロミオとジュリエット」そして本公演と3公演で踊ることが出来、心より感謝致します。

【写真】「Waltz/覚悟」音楽:舞踏への勧誘

・・・檜山貴司(©︎エー・アイ)

-

●2021年10月

10月5日に母校玉川学園で奏學祭と銘打った音楽コンサートがあり、昨年9月に堀内充バレエコレクション公演で上演したベートーヴェン「月光」を演奏していただいた玉川大学芸術学部長小佐野圭教授の招きで再演させていただいた。

何と母校で踊るのは玉川大学で大学教員を16年務めている中で初めてで、出身の玉川学園中学部・高等部時代含めても踊ったことはなかったので感慨深くもあった。当日は大学が保有する客席数300名ほどのユニバーシティコンサートホールでさまざな演奏があり、演目の最後に登場させてもらった。あいにく本番は一般の観客はほとんど入れられなかったのたが来月動画配信される予定で、ぜひご覧いただきたい。

前日のゲネプロでは日頃バレエを教えている玉川大学舞踊生約20名を客席に呼び教え子たちに作品、自身の踊りを見せることもでき、お招きくださった小佐野圭先生に感謝したい。

偶然にもバレエ月光を上演したときに併演した「シンフォニックダンス」も、こちらは大阪芸術大学舞踊コース公演で12月に上演することになった。こちらも大学演奏学科からの依頼で大学演奏会で今年3月に同曲とオッフェンバックのパリの喜びを上演する予定であったが、緊急事態宣言を受けて中止となってしまい、その代替としてこの秋に上演することにした。ミュージカルの名作のバレエ化作品を教え子に踊る機会を与えることができ、わくわくしながら日々彼女たちとリハーサルに取り組んでいる。

なおこの両作品については昨年10月チャコットウェブマガジン・ワールドリポートで紹介されており、よかったらこちらも閲覧して下さい。

大阪芸術大学舞踊コース卒業制作公演が10月下旬に無事に上演することが出来た。前述したパリの喜びをはじめ4年生制作による舞踊作品4作品、彼ら彼女たちの4年間の研究成果として発表することが出来た。今年4月下旬から企画制作を始め約半年におよぶ制作期間でほぼ毎日稽古を積んでいることもあり、通常行われているバレエ公演の創作作品よりも中身も濃く、制作費こそ一流バレエ団にはもちろん劣るが芸術性はしっかり保ったものと自負している。

来年2月下旬に大阪芸術大学芸術劇場で卒業舞踊公演として一般公開する予定もあり、ぜひ皆さまのお越しをお待ちしています。 -

●2021年9月(2)

夏休みを終え、大阪芸術大学舞踊コース後期スケジュールが再開した。また玉川大学芸術学部パフォーミングアーツ学科バレエ授業も追うように再開、一斉に舞踊教育がふたたび始まった。コロナ禍で授業形態が対面、オンラインと行ったり来たりでもううんざり、特にわれわれ舞台芸術分野はオンライン授業は不利なことが多く、通信環境も不具合がたびたび起こり、やりたいことがうまく行かず、この秋こそこれまでの通常授業が続くことを願うばかりである。

その対策のひとつであるワクチン接種だが、ありがたいことに大阪芸術大学ではいち早く7月に職域接種が開始されてその初日に学生たちに先駆け接種した。教え子たちにもそれぞれ健康上理由もあるのは承知だが、舞台芸術を身に置く者として、舞台に立ちたいのであればぜひとも受けてほしいと呼びかけ、舞踊コース生はみなうなづき次々と接種してくれたのはうれしかった。彼女たちの家庭内でもそれぞれ接種には考えがあっただろうがそれだけにその行動をともにしてくれたことに敬意を表し、秋から始まる大学舞踊公演を今年も全うしたい。

今年度東西の大学で上演する自作のバレエ作品は新旧合わせて5作品。国内で初めてバレエダンサーが大学教授になった者として(?)今年秋も愛しい教え子たちと舞台を疾走する所存です。 -

●2021年9月(1)

8月28日に松山バレエ団公演「ロミオとジュリエット」名場面集ガラ・コンサートにロミオ役のひとりとして出演させていただいた。この公演は5月に渋谷オーチャードホールで全幕公演が予定されていながら緊急事態宣言発令のために公演中止となり、その代替として5月ではジュリエット役を森下洋子先生おひとりで務めていたのを7名に分け、ロミオ役も4名に配役し、新たに企画され渋谷公会堂で上演されたもので、1幕幕開きから舞踏会シーンでジュリエットと出会い、最初のパドドゥまでの場面を踊らせていただいた。今から30年以上前に清水哲太郎先生と森下洋子先生が松山バレエ団で主演された公演を観て強く感銘を受け、今でも場面場面はっきりと記憶に残っている。素晴らしい踊りと演出振付に溢れ、亡き両親と三人で観に行き、帰ったあとも夜が更けるまで親子で語り合った思い出があっただけに、まさか部分的とはいえこうして今踊ることになるとは感謝しかなかった。本番はジュリエット役の森下洋子先生を相手役に精一杯踊らせていただいたが、清水哲太郎先生の演出は素晴らしく、なかでもふたりの出会いのファーストサイト、プロコフィエフの音楽が盛り上がる中約1分間見つめ合うところのシーンが実に素敵なのだが、その場面を演じさせていただいたことが何よりも幸せであった。公演ではバレエ団のプリマバレリーナ山川晶子さんや佐藤明美さんをはじめ女性トップダンサーが次々とジュリエット役を踊り、各場面それぞれがバレエ団若手男性舞踊手とともに素晴らしい踊りを示していた。観にいらした方々がバレエ団のオールスターがリレーのようにバトンを渡しながら、また主人公だけでなく、ダンサーそれぞれがさまざまな役を演じバレエ団総力を挙げた姿に感銘を受けたと感想をいただいた。そのひとりとして踊ることが出来たのも清水哲太郎先生、松山バレエ団スタッフ、団員の皆さんに温かく包まれサポートしていただいたからこそであった。

公演前に亡くなられた松山樹子先生や両親も天国で見守ってくれてたらうれしいな。 -

●2021年8月

今年の夏、とりわけ中旬は悪天候の日々で猛暑かと思ったら雨が長く続き災害も各地起きてしまい心が痛む。

感染拡大のなかでも東京オリンピックは何とか無事に終えてほっとしている。それにしても無観客は残念。2年越しにずっと持っていた観戦チケットもパァとなりがっかり。なかでもアーティスティックスイミングは楽しみにしていただけに残念。バレエではアンサンブルやハーモニックなフォーメーションを日頃から意識しているので水中ではどのように展開されるのか観客席から観ることを心待ちにしていた。このコロナ禍が明け来年の夏に足を運ぼうと思う。今年の盛夏はうれしくない緊急事態宣言下ながらいつもと変わらぬバレエ漬けの日々を送らせていただいた。昨年8月開催予定だった毎年恒例で行われる日本バレエ協会主催「全国合同バレエの夕べ」公演が中止となり、1年延期されて今月上旬に東京・新国立劇場オペラ劇場であり、自作のバレエ作品「グラズノフ・スイート」を上演させていただいた。このコラム2019年10月号に詳しく書かせていただいた同じ作品で、好評を賜りぜび再演をと日本バレエ協会千葉地区会員の先生方からオファーをいただき実現したもの。やはりコロナ禍をはさみ2年が経ち、キャストもかなり変わり、主役男性舞踊手は私のバレエプロジェクト公演メンバーで大学の教え子の東京シティバレエ団浅井永希君で、彼をはじめ数名の信頼を寄せる女性バレエダンサーを援軍に加えバージョンアップさせて上演させていただいた。この作品は初演以来ここ10数年のなかで何度も大阪芸術大学舞踊公演で再演を重ねてきたが、オーケストラによる上演は初めてで、また6月から始まった2ヶ月におよぶリハーサル期間、バレエミストレスのバレリーナ有光風花さんがしっかりと務め作品を磨いて下さったこともあり、とても意義深いものとなった。オーケストラ演奏を指揮していただいたマエストロはKバレエカンパニー音楽監督でおられる井田勝大氏で、この度初めての顔合わせだったが、さすが国内を代表するバレエ指揮者で演奏も力強く強く華を添えていただき、終演後は袖で力強く握手を交わさせていただいた。

中旬には20代の頃に長く客演させていただいた東京シティバレエ団全国バレエコンペティション3日間におよび親交深い安達悦子バレエ団芸術監督、国際的バレリーナ加治屋百合子さん、志賀育恵さんらと共に審査員を務めさせていただいた。

そしてこのたび、1月に「新白鳥の湖」に客演させていただいたのに続き、8月28日に渋谷公会堂・グランキューブで松山バレエ団「ロミオとジュリエット」スペシャル公演に出演させていただいた。今回も感慨深き舞台となった。このことについては次号で記述したい。 -

●2021年7月

今年も夏が来た。もともと舞踊家はインドアであまりアウトドアのことは気にならず、晴れても曇っても嵐になろうとも日々のレッスンやリハーサルでもあまり影響はないのだが、気分的には夏だと思うと暑いのは好きだし心も浮き立つ。かれこれスポーツクラブにも長く通っており、夏といえばプールで小学生の頃スイミングクラブに通っていたこともあって泳ぎは得意な方で今でも週2回は泳ぐ。同じ所属しているスポーツクラブならば東京でも大阪でも通い放題なので、時間があればトレーニングをしている。今こうして松山バレエ団に再び現役バレエダンサーとして踊らせていただいていることもあり、泳ぐことは筋肉やキネシスにもアイシング効果もあり、ダンサーにとっては大切なことだ。ただこれもインドア、室内プールなので季節にはあまり関係ないことなのだが。

相変わらず感染がおさまらず、われわれ舞台芸術を身に置くものにとって予定されている舞台本番が出来るかどうかやきもきする。7月は毎年大阪芸術大学ではかならず本番があり、昨年もこのコラムで触れたようにコロナ禍真っ只中で、本番前々日に大学内に感染者が出て一度中止に追い込まれながら、濃厚接触者に当たる者が出ず無事に上演できた経緯があった。しかし今年は何とか無事にバレエ「バヤデール宮殿の場」と「花のワルツ」を上演することができ、踊った舞踊コース2回生14名と3回生21名はプロのバレエ団同様コロナ禍だろうが毎日休みなく稽古、リハーサルをして臨んだだけに意義は大きかった。

1年前の今頃はもう世の中も日常に戻っていると誰もが思っていたと思うが未だにウイルス感染が収まらず、公演鑑賞も思うように観に行けない。7月に観れたのは松山バレエ団公演、双子の兄の堀内元バレエフューチャー2021、東京新聞社が主催するモダンダンス・現代舞踊家による現代舞踊展の3本のみだった。しかしながらいずれもコロナ禍を吹き飛ばす熱演の数々で素晴らしかった。あとは趣味であるフランス映画鑑賞をシネスイッチ銀座で公開された「ベル・エポックでもう1度」を。フランス映画はやはりすてきで今回のテーマはタイムトラベルサービスで半SF作品。冴えない中年男性がタイムトラベルで過去が甦り、運命の女性と出会い見違えるほどイキイキしていくというもの。前回春先に観たフランス映画は「マーメイド イン パリ」もイケテナイ男性と出会うはずのない人魚のおとぎ恋物語。どちらもどっぷり堪能しました。だからフランス映画はたまらない。えっ?主人公と自分をダブらせてんじゃないのって?さぁどうでしょうか…。でもみなさんだってそうでしょ、舞台芸術鑑賞はだからすばらしいのです。 -

●2021年6月

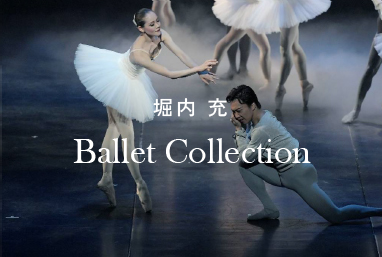

6月9日水曜日東京・めぐろパーシモンホールで無事に「堀内 充 Ballet Collection 2021」公演の幕を下ろすことが出来た。2013年からスタートさせて9回を数えたが、昨年はこの時期ではなく、コロナの影響で9月9日に延期して公演をしたので、この1年で2回公演を行ったことになった。公演については公演後記を読んでいただきたいが、ダンサーのメンバーもほとんど変わらず、観に来ていただいた観客からは統率が取られ、まるでカンパニーのようなまとまりがあったという感想をいただいた。この公演シリーズはスタート当初から定期的に時期、劇場を定めて上演することを目的とし、いずれカンパニーのような体制になればという想いがあっただけにうれしいことばでもあった。数年前から文化庁芸術文化振興基金からも援助をいただけるようになり、幸せなことに来年の劇場も取れた。毎年上昇していた観客動員もこの2回政府により観客数上限を半数にさせられ運営面では痛かったが、来年も例年どおり開催を目指していくつもりである。

3度の緊急事態宣言発令は大学授業にとっては影響が大きい。大阪芸術大学舞踊コースでは大学教務課の指示により日々の登校を1学年クラスに制限され、他はオンライン授業となっている。オンライン授業は舞踊授業にとっては完全なものではなく、在宅で受講する大学生にとっては苦労が尽きない。電波や通信障害で中断したりもある。しかし舞踊コース生は私が呼びかけている「どんなことがあっても成長をやめるな」という言葉に応えて、みな在宅でマイバーやマイリノリウムを購入、あるいは手作りで用意し、日頃と同じようにレオタード、タイツ、バレエシューズ、ポアントシューズ、レッスン用ヘアスタイルで臨んでくれ、ポアントワークやジャンプまで可能な限り挑む。そんな健気な姿を見ながら授業を進めアンシェヌマンを与えているうちに涙が出てきそうになる。オンライン授業に制約している大学当局が決して悪い訳ではないが、若者の行動が感染拡大の要因と報道されているが私の身近ではそんなことはなく、未来の社会に向けて頑張っている姿がここにはある。大人たちはもっと目先の感染対策に躍起ばかりせずに、この素晴らしき彼女彼らに手を差し伸べてほしいものである。

-

●2021年3月

いよいよ今年も堀内充バレエコレクション公演までちょうどあと1ヶ月となった。昨年9月に4ヶ月延期して公演を上演し、今回も例年より1ヶ月遅れながら来月公演開催に向けて3月よりリハーサルを行い準備を進めている。すでに30回ほどレッスンを含め稽古を続けているが、今年も緊急事態宣言下のなかとなり、2年連続感染対策を取りながら取り組んでいるが、昨年今回より緊迫した日々を経験した仲間のダンサーたちが再び集い頑張ってくれて心強い。

ただ、公演開催を心待ちばかりにはしてられない。1月に出演させていただいた松山バレエ団が公演を5月のゴールデンウィークに毎年行っているが、いきなりの緊急事態宣言発令で2年続けて中止となってしまった。昨年新白鳥の湖が中止となっただけに自分のこと以上に心が痛む。ちょうど数週間前に総監督清水哲太郎先生にご挨拶がてらにバレエ団カンパニークラスを受けに行き、そのまま公演予定だったロミオとジュリエットのリハーサルを見学させてもらった。時間の都合上半分ほどしか見れなかったのだが、稽古では熱気溢れてジュリエット役の森下洋子先生は4年ぶりとは思えぬ完成度の高さ、円熟された踊りと演技で圧倒された。清水哲太郎先生の演出・振付は緻密な構成で舞台装置が稼動しながら場面がテンポよく展開され観る者の胸を踊らせる。衣裳も素敵でイタリアの祝祭的な色彩で、バレエ団のダンサーたちの熱気溢れた踊りも相まってまるでラスベガスのシルクドソレイユのショーのような雰囲気まで彷彿させる。そんなすばらしい稽古風景であった公演が中止となり残念でならないが、来年に延期されると聞き、再演を楽しみにしたい。

わが公演も緊急事態宣言下、公演が上演が果たせるか予断を許さないが、今回の公演では3作品すべて新作を上演する予定。 -

●2021年2月

松山バレエ団公演後、体内にダンサー特有の余韻が残るなか2月に入ると毎年行なっている大阪芸術大学舞踊コース卒業舞踊公演に向けた劇場舞台上で毎日レッスン、リハーサルそして本番と熱を帯びた日々に突入する。ここは大学専用の芸術劇場があり、年度の授業終了後ほぼ1ヶ月間舞台や劇場内にある舞踊教室6室が自由に使えるのが嬉しく、舞踊コースバレエ学生たちもこの時期が来るのが楽しみで心身共に充実したバレエ漬けの日々を送っている。なかでも劇場舞台上で午前中2時間全舞踊コース生60数名が一堂に集まり、レッスンを大学が誇る演奏会用のスタインウェイのグランドピアノで、日替わりに来校するピアニストによる演奏で行う。レッスン担当は私ひとりで毎年月曜日から金曜日まで毎日日々さまざまなアンシェヌマンを組み務めるのだが今年は緊急事態宣言下で敢行できるか心配であったが、大学側の変わらぬ学生ファーストという温情で例年と変わらぬかたちで4日間みっちりと稽古を積めた。午後からはおよそ10作品が変わるがわる舞台リハーサルを行い作品上演の質を高めた。まるで劇場付きバレエ団とひけを取らない様相だが、15年前この劇場が建設されたときに大学学長からのご指名を受け準備設計段階から参画させてもらい、かつて自分がアメリカのマイアミシティバレエ団、フランスのルアン州立バレエ団、そして新国立劇場バレエ団で劇場の稽古場や舞台をまたにかけてレッスン、リハーサルをしていた舞踊人生の思い出深きことを、ここでも若い彼女彼らたちにも同じ経験をさせることを思い描き、こうして今それが実現できているのがうれしい。バレエは習い事で終わらずパフォーミングアーツという芸術の一角を成すものだということを理解させるよい機会となっている。そして2月20日21日の土日の2日間、今年も無事に本番を迎えることが出来た。今年のような稀有な有事のなかでも卒業しなけれはならない4回生は卒業制作舞踊作品にアンデルセン童話「ナイチンゲール」、日本の和魂である桜、コロナ禍の辛い気持ちを綴った舞踊詩、そして東日本大震災の被災した東北出身の舞踊生の想いと、4作品ともすばらしい主題に取り組み、指導教員としてもこれらの作品に触れることが出来喜びに溢れた。また3回生がピアソラ、ブルッフ、2回生はグラズノフという音楽史に残る音楽家による自作のシンフォニックバレエを力強く美しく踊り抜き、またかつてのダンサー盟友の石川愉貴君もハチャトリアンの仮面舞踏会をモチーフにした新作バレエを振付し、1回生作品として披露してくれた。大阪で緊急事態宣言下1席空けソーシァルディスタンスを敷いたなかでも満席の観客を集め多くの喝采を頂きました。何よりもこの状況下身の安全を案じながらもお越し頂いた観客の皆さまに心より感謝申し上げます。そしてこの1年間新型ウイルスとたたかいながら舞踊学生生活を全うした大学舞踊コース生66名全員の健闘を心より称えます。

-

●2021年1月

1月30日土曜日、松山バレエ団「新白鳥の湖」公演を終えた。昨年3月神奈川県民ホール、5月東京オーチャードホールが相次いで公演中止となり、その後8月に渋谷公会堂で同演目は上演されたが、その公演には出演果たせず、ようやく今回出演させていただいた。一昨年の11月からリハーサルに参加しておよそ14ヶ月かけての長い道のりであった。

清水哲太郎先生からお声がけいただき、森下洋子先生と共演させていただくことは周りの聞く人々が仰天するばかりであった。私の恩師のひとりでNHKプロデューサーでおられた土居原作郎先生から授かったお言葉に「人生には3つの“さか”がある。登り坂、下り坂、そして“まさか“だ。だから人生は素晴らしいのだ」というものだが、まさにこの言葉に巡り合い、この大役を仰せ預かり全うするべくこの1年はこの公演に全身全霊を注ぐ日々であった。松山バレエ団は国際的に活動されてきた国内トップの名門バレエ団であり、リハーサルは心技体にわたり実に厳しいものであったが同時に実に多くを学ばせていただいた。

昨年の神奈川県民ホール公演が中止となった際にその同日に松山バレエ団内にあるムーセイオンという本格的なライティング設備を備えたバレエスタジオで報道関係者、舞踊関係者のみを招待してスタジオパフォーマンス形式の代替上演会を開いた。それに向けたほぼ2ヶ月、そして今回の公演前の1ヶ月の計3ヶ月間、ほぼ毎日朝バレエ団のミーティングからレッスン、そしてリハーサルが終わる夜までずっとバレエ団と共に過ごさせていただき稽古に励んだ。これだけの毎日密度あるレッスン、リハーサルの日々を清水哲太郎先生、森下洋子先生、カンパニー団員とともにバレエダンサーとして過ごせたことに心より感謝している。もちろん身体は若かった頃とは違いもう怪我だらけで年齢による体力的な衰えも多く、正直苦しくもあったが、何よりもバレエダンサーとしてのみ日々を過ごすことができたことが幸せだった。振付家や大学教授、審査員の身から離れ、公演に向けて一心に邁進したがやはり自分は人生の多くをバレエダンサーとして過ごしてきたからこそこの瞬間瞬間が嬉しかった。清水先生はこの私をまるで40年前に振付指導していただいた頃にタイムスリップしたかのように一挙手一投足、手取り足取り再び教え始めた。総監督としてあわただしい日々のなかを縫って、バレエ団にリハーサルに顔を出していただき皇太子・新皇帝ジーグフリード役バレエダンサーとして身体性から立ち振る舞い、舞踊へ向かう精神性まで細かく伝授するように寄り添い、手本を示していただいた。これも何よりも嬉しかった。不安を払拭するかのようで、また森下先生もご自分と踊ることなったこの私をパートナーとしてすべて条件を兼ね備えさせるべく、こちらもあらためて一からバレエを叩き込まれた。そして振付助手の朶まゆみ先生やバレエミストの鏑木理沙先生、倉田浩子先生といったバレエ団トップの指導者の方々からも、この若くない傷だらけのバレエダンサーに諦めずにアドバイスを送り続けていただいた。同じローザンヌ国際バレエコンクール受賞者で同世代の平元久美さんや山川晶子さん、佐藤明美さん、鎌田美香さんといったバレエ団プリマバレリーナから多くの団員たち、そして若き男性舞踊手たちが脇から私を助け、仲間同然として支えていただいた。

バレエの本質を追求する姿勢はこれまでに私が経験、在籍してきた当時のバレエ団、各公演にとってとても敵わないものであったことを特筆したい。朝のレッスンが始まる1時間前から数十名の団員たちがバレエ団建物内外を掃除する1日から始まり、ミーティングである朝礼で総監督の清水先生が話される訓話が毎日楽しみで、バレエ学校で学ぶ以上の造詣の深いものばかりで時折メモを取りながら耳を傾け、本番前にそれを読み直して臨んだことは言うまでもない。

また今回たまらなく嬉しかったこと、それは清水先生が長く愛用していた王子役の衣裳を「充に似合うものを選ぼう」とこれまで着用してきた10着あまりをずらりと並べて選び、1・2幕用と3・4幕用の2着着させていただいた。どれも豪華絢爛な衣裳で憧れの先生の衣裳とあってたまらなく嬉しく、また森下先生まで「充君、似合っているわよ」と微笑みながら言っていただき、年甲斐もなく気持ちは高揚感でいっぱいになった。

頼りなさ?からか公演にあたり、家族からバレエ仲間、親友、旧友、そして大学の教え子たちまで多くの人からエールいただき、心より御礼申し上げます。このコラムも10年以上経ち一度も触れたことはなかったのだが、私の両親が出会ったのは実はこの松山バレエ団であった。すでに両親とも他界し報告することは出来なかったが、4年前の父の告別式に清水先生、森下先生、そしてバレエ団の皆さんが参列していただき感激したことはその時の忘れられない思い出である。でも…昔から何でも予言することが好きで的中するとひどく喜んでいた父のことである。ひょっとしてこの時、清水哲太郎先生たちの足音を聞いてこの“まさか“を予言し、的中させたこと天国で喜んでいるかもなぁと公演が終わって仏前に報告しながらふと思いめぐらせてしまった…。