堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

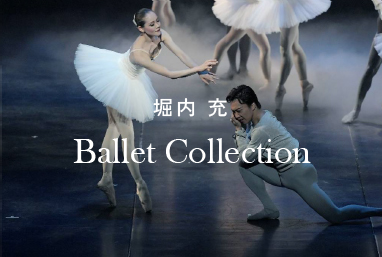

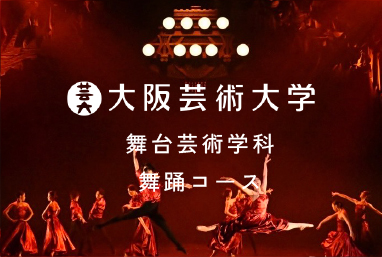

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2020年12月

年の瀬を迎えた。世の中ではもうどれだけ新型ウイルス感染について語られてきたかはかり知れないが、やはりやはりたいへんな年であった。振り返ると誰もが感じる苦難な日々であった。舞踊公演のみならずパフォーミングアーツ全てが被害を受けた。生命の危険を伴うなかで、さまざまな人たちが苦しみ助け合うなか、(もちろん大きく取り上げることは出来ないが)そんななか秋以降堀内充バレエコレクション2020公演、大阪芸術大学舞踊コースにおける4回生卒業制作公演、3回生学内公演、2回生学内公演、玉川大学パフォーミングアーツ学科における舞踊公演、毎年私が関わる舞踊公演全てが行われたことが正直ほっとしている。主催側、出演・スタッフ側、観客の方々側すべての力があってこそでこのウイルス感染禍の苦難を乗り越えようとした結束力の素晴らしさを感じずにはいられない。そして、ましてどの公演にも自作の振付作品を上演させていただき、振付家側こそが出演者に感謝しなければならない立場であることをあらためて気づかせてくれた。

今年は例年に比べ舞台鑑賞もままならず、それでも秋以降このコロナ禍のなかで松山バレエ団、Kバレエカンパニー、東京シティバレエ団、新国立劇場バレエ研修所の各バレエ公演、ボナンザグラム舞踊団スタジオパフォーマンス、また読売交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏会などにも足を運び、自分たちと同じ思いで苦しみながらも舞台をつくりあげる芸術家の方々の姿を客席からマスク越しで見守らせていただいた。そしてこの想いを胸に来年に向けて気持ちを引き締めてこれからもバレエと向き合っていきたい。 -

●2020年8月

7月12日に行われた大阪芸大舞踊コースキャンパス見学会劇場上演会は数ある舞台経験の中でも忘れられない舞台となった。新型ウイルス感染拡大によって、多くの舞台公演が中止に追い込まれ、昨年冬から充実した稽古を積んできた松山バレエ団「新白鳥の湖」公演も3月神奈川県民ホール、5月東京・渋谷オーチャードホールと共に公演中止となってしまい、また7年間続けてきた堀内充バレエコレクション公演も延期となった後、非常事態宣言なる発令でなかなか劇場再開が許されないなか大学側の心温かい英断で大学芸術劇場で上演させて頂いたからだ。しかしながら大学側の感染防止ガイドラインは厳しく、世間でいうソーシァルディスタンス、三密回避、マスク着用といったことが義務づけられ、バレエ「パキータ」も群舞やパートナーリングの変更も余儀なくされた。当初5月に行われる予定だったので振付はすでに昨年末には出来上がっており、5月から出演する2回生たちもオンラインでZoomを使ってのリハーサルから臨んでいた。6月中旬より通常授業が再開されたが、舞踊コース各学年クラスは一斉に舞台に向けたレッスン、公演準備、リハーサルに取り掛かり、なかでもこのパキータ上演は大学にとっても公演再開に向けた皮切りとなり、期待も膨らんだ。そして7月に入り、本番2週間前より舞台稽古が始まり、大学教務・事務局関係者が劇場に立ち入り客席で感染対策がしっかりと取られているか視察したりと物々しいこともあり、また前々日のゲネプロ後に大学事務職員のなかに陽性者が出てしまい、一旦は教授会で舞台公演が行われるキャンパス見学会の中止を検討されたが、結局大学キャンパス内の安全が確認されて何とか予定どおり本番を迎えることが出来た。本番当日はそれらを乗り越え、また自分自身のバレエ公演や出演するはずだった松山バレエ団公演も相次いで中止となり、そんな無念な思いも重なり、舞踊コース生が頑張って踊る姿に胸が熱くなった。舞台本番を迎えるまでにこれほどの苦難を経験したのは初めてで、終演後は出演したダンサーたちに声をかけ「舞台で写真撮ろうぜ!」と呼びかけて終えたばかりの余韻感じる舞台上でみんな涙と笑顔と達成感に満ちた表情のショットとなり、忘れられない一枚となった。興奮のあまりちゃっかり私も出演者の輪の中に入ってしまいました。お許しを…。

-

●2020年1月(2)

年明けに東京・渋谷のど真ん中にある文化総合センター大和田さくらホールで堀内版「くるみ割り人形(全幕)」公演を上演させていただいた。バレエくるみ割り人形はこどもから大人まで幅広く楽しめるバレエで、世界に愛されているのはご存知のとおり。

1幕の舞台は家庭の大広間で、大人とこどもがそれぞれがクリスマスパーティーを楽しんでいる様子が描かれている。今や日本も欧米化され、このような様子が繰り広げられても違和感はなく、むしろ先ほどまでロビーで話していたこどもたちが、いつのまにか小さなダンサーとなって舞台上を駆けまわっているのではと勘違いするほど、舞台と客席の境界線がわからなくなる錯覚を覚えるのだ。そんななか、この公演に向けて出演したバレエスクールのこどもたちの日々のリハーサルでとても興味深く映ったことがあった。こどもたちのまさに公演の主人公は我こそにありと言わんばかりの手を抜かず向上心を持ってのぞむ姿はとても印象深く、またそれが輝いてみえたのである。ひとつのことを達成させる上で大切なことは、そんな真面目に取り組んでいる子の姿勢の素敵さに周りや下級生の子たちが憧れることである。かつて少しズレたり、たまに夢中から外れたりすることがいわゆる”カッコいい”と映る時代もあり、それが魅力になったのかも知れないが、今やこの時代そんな考えはない。万一いまだにそんな姿が見える子がいたら教える側は一刻も早く気づかせてあげなければならない。

ここは東京・渋谷という中心地?のおかげか今回このリハーサルで見せてくれたこどもたちの姿こそが、この公演の成果であったように思えてならないのである。 -

●2020年1月(1)

松山バレエ団「新白鳥の湖」公演に向けてリハーサルが始まった。一番最初に振付をいただいた場面は1幕王子の登場シーンで、バレエ団員とともにその場面を清水哲太郎先生と時間をかけて教わった。この作品は松山バレエ団のレパートリーとして毎年上演されているので、バレエ団員は全員振付を熟知されており、実際は王子役の振付の入れ込みというかたちで私中心のリハーサルで、この場面のみならず、2幕の湖畔の場面も同じように王子が登場する場面を抜粋しながら稽古をつけてもらった。何よりチャイコフスキーの名作の音楽が心地よく、ただ古典バレエといっても「新白鳥の湖」というタイトルどおり清水哲太郎先生のオリジナル版として振付られている。哲太郎先生も「2幕のレフ・イワノフ版は素晴らしく手を加えようがない」と話していたが、1・3・4幕は音楽の構成から振付までほぼオリジナルで、こちらも古典作品に挑む以上に清水哲太郎先生独自の振付作品と向き合う姿勢で臨んだ。主役の森下洋子先生とのリハーサルはバレエ団の「くるみ割り人形全幕」の大阪、東京、神奈川公演が控えていることもあり、本格的には年明けから行うことになった。

実はその大阪フェスティバル公演に私と教え子10数名で観させていただいたのだが、松山バレエ団版はとてもクオリティが高く、またアーティスティックであり、エンターテイメント性も豊かで、何よりも夢が感じられ衝撃的であった。そしてバレリーナの名花・森下洋子先生の素晴らしい踊りはもちろん、バレエ団員の力も大きく、今年観たバレエ公演のなかでもっとも印象に残るものであった。今年の年末もバレエ界はその「くるみ割り人形」のシーズンに突入した。一昨年まで堀内版「くるみ割り人形」もこれまでに宇都宮や福井、京都、横浜でさまざまな都市で20年にわたり上演してきたが、今年、といっても来年正月明けだが、東京・渋谷で上演する運びで秋からリハーサルを重ねていた。宇都宮で上演させていただいた当初、20年前は演出振付だけでなくタイトルロールの王子役まで務めていたが、その後は振付に専念していた。しかし今回は堀内充バレエプロジェクトとゆきともバレエスクールの共催で、日頃顔を合わせているこども達のためにも自身で初めてドロッセルマイヤー役も務めさせてもらった。バレエくるみ割り人形の良さはなんと言ってもこどもたちに向けたメッセージで世代を超えて愛されているバレエだということだろう。観客側にいてもそうだが、創る側からもこども達のバレエに向かう熱い気持ちが感じられる。毎回のリハーサルでも彼女たちはつねに全力投球で踊り、演じてくれるのが嬉しい。この作品もレフ・イワノフが原振付となっているが、堀内版は最初から最後までほぼオリジナル振付となっており、私の得意分野であるシンフォニックバレエも雪片のワルツや花の精のワルツで展開させ、グラン・パ・ド・ドゥも新解釈で創らせていただき、毎年5月に行っている堀内バレエコレクションにレギュラー出演してくれている愛する女性・男性バレエダンサーたちに出演してもらい、作品に華を添えてもらった。バックステージスタッフである舞台運営、照明も、横浜の木村公香先生のアトリエ・ドゥ・バレエ公演で上演した時のメンバーで固め、盤石の体制で臨ませてもらった。

大阪芸術大学舞踊コースでも12月は舞踊コース2回生学内公演を毎年上演しているが、私がこの大学に着任してから初めてクリスマス・イブに公演本番となった。例年どおり「ラ・バヤデール影の王国より幻影の場」を上演したが、このバレエの初演はロシア・サンクトペテルブルクだが、その時の主役ソロルを踊ったのがなんとレフ・イワノフだったのである。バレエダンサーとして、舞踊家として金字塔を打ち立てた彼が踊ったこの役は今なお男性ダンサーの憧れの役でもある。ここ舞踊コース公演でも毎年若き20歳の男子学生が務めるのだが、今年も2回生の木下大輔君、邉田陽大君がダブルキャストでそれぞれ堂々と踊っくれたのが頼もしかった。女子学生たちもあの美しきヒマラヤ山脈から降臨するバヤデルカをひとりひとりが夢幻の世界を醸し出すように心を込めて踊った。

なお公演演目最後にはフィナーレとしてクリスマスイブを飾るルロイ・アンダーソン音楽によるジングルベルダンスを振付し、かつてニューヨーク・マンハッタン・ラジオシティホールで観たクリスマス・スペクタキュラー(聖夜ショウ)ばり?のサンタクロース風ショーダンスを踊り観客から大きな拍手を受けていた。 -

●2019年12月

今年の秋も東西の大学舞踊の舞台公演で新作バレエをクリエーションし、若いダンサーたちが熱演を繰り広げてくれた。

玉川大学芸術学部舞踊公演では、今年もバレエ作品を振付させていただいたが、昨年の公演で発表した自然をフューチャーした題材「星空と海」に続き、今回も樹木とそよ風をモチーフに「Soyosoyo…ト」というタイトルで上演させていただいた。昨年の作品はピエール・モンドリアンの絵画に触発されたのだが、今回も上野にある国立西洋美術館へふらりと鑑賞しに出向いた際に常設展示されているジョセフ・ヴェルネの「夏の夕べ、イタリア風景」に出会い、その絵は幾つかの樹木が左右に風でなびいているのだが、当たり前だがその肝心の風が描かれていない。そんな光景に魅せられて、「なるほど…、」と思い立ち舞踊化を試みるきっかけともなった。音楽はドイツ人作曲家フェダーセルを今年も起用した。風を表現するダンサーはクラシック技法のポアントワーク、樹木をあらわすダンサーをモダンテクニックを素足でそれぞれ競い合わせるように振付をした。衣裳デザインは今回も衣裳担当の学生がこちらのイメージをしっかり汲み取りすべて手作りで縫い、素敵なコスチュームを作りあげてくれた。衣裳担当の主任の学生は実は私のバレエの授業の教え子の4年生で、彼女はバレエ堀内作品の出演者オーディションに毎年挑戦してくれたのだが結局1度も選ばれず涙を飲んだ。彼女の無念な気持ちを思うとこちらも立場もあり心苦しかったのだが、今回制作側にまわり見事に力を発揮してくれたことが何よりもうれしく、このことを特筆したい。こうして4日間にわたり玉川大学演劇スタジオで上演し、毎回たくさんの温かい拍手喝采をいただいた。

大阪芸術大学舞踊コース学内公演では「Fantasia」というタイトルで、文字通り幻想の世界を描いたバレエ作品を上演した。名作曲家ベルリオーズの同名作品である「幻想交響曲」をかつて父親が振付し、さまざまな斬新な場面がまだ小学生だった自分の記憶のなかに鮮烈に残っており、とくに第2楽章の「舞踏会」が実に甘味で素敵な旋律が頭から離れず、それらを若き女性たちが夢みるある姿と重ねあわせて構成をした。作品は現実の日常のありのままの姿をした彼女たちが舞台上でシューベルトのピアノ曲の調べに乗せてバレエを踊っているシーンから始まり、若い頃感性を刺激させてくれたフレデリック・マーキュリーのクイーンの音楽を挿入させたり、時に自身に対する戸惑いを表すソロなども交え、現実と幻想を交錯させながらラストに前述した「舞踏会」シーンを配置し約40分にわたる作品をつくりあげた。またここでも芸術大学生が活躍し、作品の舞台装置の美術デザインも大学舞台美術コースの女子学生がこの難題に挑んでくれ、終曲では鮮やかな城壁とキャッスルを想わせるオブジェを飾り舞踊作品に華を添えてくれた。 -

●2019年11月

9月の上旬に松山バレエ団関係者から連絡があり、総監督・清水哲太郎先生から「話がしたいのでバレエ団に来てほしい」というメッセージを授かり、その時は大阪に滞在していたため、新幹線で帰京し、東京駅に着くなりバレエ団事務局の方に車で迎えられ、そのまま東京・青山にある松山バレエ団に向かった。バレエ団本部に足を運ぶのは実に久しぶりであった。そしてバレエ団に到着すると清水哲太郎先生が満面の笑顔で出迎えて下さり、隣りには森下洋子先生もおられ、またバレエ団員が総勢で迎えていただいた。一体何故なぜこのような素敵な出来事があったのか。話しは長くなるので省かせていただき、結果を言うと2020年3月20日神奈川県民ホールで上演する「新白鳥の湖全幕」の王子ジーグフリード役に出演することになったのである。その後応接室でおふたりと関係者を交え1時間ほど話し合いを持ち、大変たいへん光栄な責務を受け、身の引き締まるどころから言葉に言い表せないほどの思いで家路に着いた。かつてこのコラムの2016年7月号に書かせていただいたのだか、自分のバレエ人生のなかでもっとも大切で憧れであった恩師以上の清水哲太郎先生とふたたび舞台づくりでご一緒することになったのである。ましてや尊敬するプリマバレリーナ森下洋子先生と踊らせて頂くことになるとは人生ひっくり返して掘り起こしても思っても見なかったことである。この大役を引き受けるまでの心境やこれから立ち向かう胸の内を明かすには原稿用紙100枚あっても足りないのでやめておくが、翌日から不退転の決意でトレーニングを始めたのは言うまでもない。その後連絡を取り合い、リハーサルは10月から始めることになった。

渋谷公会堂といえば著名音楽アーティストのコンサートで有名でまさに音楽の殿堂といっていいほどの劇場だ。昔の話しになるが、以前ホリプロミュージカルでご一緒した沢田研二さんのコンサートに出かけ、いつも渋谷公会堂で開いておられたので個人的にも馴染みがあった。そんなメジャーな渋谷公会堂だが、数年前に老朽化で建て壊され、新たに劇場として新築してオープンすることになり、バレエスクールが渋谷にある関係もあり家族が親しくさせていただいている渋谷区洋舞連盟の宮﨑裕子会長の招きで、劇場のこけら落としイヴェントに堀内充バレエプロジェクトとして「ジャズコンチェルト」を披露させていただく運びとなった。「ジャスコンチェルト」は5月公演で上演し、大好評を博したレパートリー作品で外部からの要請がとてもうれしく、それもこけら落とし公演のトリ演目(最後を飾る演目の通称)で、出演者たちもその栄えある任務に再集結して毎回熱っぽくリハーサルに取り組んでいた。

ところが、である。今年は大型台風来襲に多く見舞われ、この公演本番日にも大型台風19号が押し寄せる予報が相次ぎ、ついには交通網が計画運休で遮断されることになり、街が封鎖される関係でこのこけら落とし公演が中止となってしまった。前代未聞の出来事で唖然としてしまった。いちばん心の打撃を受けたのは踊ることを楽しみにしてくれた出演者たちである。こちらの責任ではないにしろ申し訳ない気持ちでいっぱいであった。そんな無念?を晴らすために本番当日出演者たちと集まり、渋谷公会堂入り口で惜しかった惜しかったと悔しまぎれに写真を撮り、その後渋谷道玄坂にあるバレエスクールのスタジオで打ち上げならぬ残念会を小宴させていただいた。ただ… 、誤解を招かないよう言わせてもらうがそこではやけくそになって騒いだのではなく、バレエの美徳のように美酒に酔いながら楽しく過ごさせていただきました。

あしからず。 -

●2019年10月

日本バレエ協会関東支部千葉地区という組織が主催するバレエコンサートが千葉・習志野文化ホールであり、振付したバレエ作品「グラズノフ・スイート」を上演させていただいた。本公演実行委員会から振付を委嘱されたときに、この作品を上演したいと申し入れ実現した。ロシア出身の作曲家アレクサンドル・グラズノフ音楽の「コンチェルトナンバー1」や「ライモンダよりグランアダージョ」をシンフォニックバレエとしてかつて大阪芸術大学舞踊コースで上演したものに、新たに「バレエの情景」より1曲を加え、20名のオーディションで選ばれた若手女性ダンサーとキャバリエ役の男性ダンサー冨川祐樹君を主軸に25分ほどに再構成し振付をした。リハーサルは6月から毎週日曜日に行われたが、毎年この公演ではさまざまな振付作品をコンサートのメインで上演してきたそうで、協会側のバックアップも固く、バレエミストレス(作品を振付助手として指導するスタッフをバレエではこう呼ぶ。女性の名称で男性の場合はバレエマスターという)が3名もついて下さり、いずれも優秀なバレエ教師の方々ばかりで、毎回きめ細かく指導していただき、作品もリハーサル回数を重ねるたびに仕上がり彼女たちの存在が心強くもあった。主役の男性ダンサーの冨川祐樹君もかつて新国立劇場バレエ団で踊っていた時の同僚で、フレデリック・アシュトン版シンデレラ全幕で当時ジェスターという名の道化役を踊らせてもらっていたが、その時彼は王子の友人役を踊っていた。とても純粋な性格で長身で正統派ダンスノーブル(男性バレエダンサーの形容詞で王子役に相応しい雰囲気を持つ意味合いがある)で、その後ファーストソリストに登りつめ、バレエ団の白鳥の湖全幕の王子まで務めた素敵なダンサーである。ちょうど彼はバレエ団を退団後この協会の千葉地区で役員をしていたこともあり、彼の持ち前のダンスノーブルさが、この作品のcavalier(バレエの男性役の名称、主に役柄として主役女性の相手役を指す)にぴったりでかつての先輩後輩の間柄を利用して?口説き落とした経緯があった。彼は今回リハーサルでは本番まで10数回あったのだが律儀に1回も休まずすべて参加してくれ、これまた振付家としてとても心強かった。

こうしてこの公演に向けて順風満帆に進んでいたのだが、本番間際の夏の終わりの9月上旬に台風15号が襲い千葉県一帯が巻き込まれ、首都圏も交通機関が珍しく計画運休しながらも大きな被害を受けた。一時ライフラインも遮断されたようで、今回出演者はみな千葉地区から集まっていたこともあり、ダンサーたちもこの時ばかりは心身ダメージを受けてしまいリハーサルでも何人かかけつけられず辛いものとなった。しかしそんな最中こそわれわれは矢面に立ち、バレエの力で本番をしっかり踊り、県民を励ます想いでメッセージを伝えようと呼びかけリハーサルを進めた。そんなひとつの想いが功を奏したのか作品が本番直前に息を吹き返し、より力強いものとなった。こうして9月23日に本番を迎え、この作品を上演することが出来た。本番は客席から見守らせていただいたが、観客もあの災害直後のこともあったからか、静かに息を呑むように皆見つめて下さり、またバレエダンサーたちも衣裳の上からのぞく肌からはたくさんの汗が美しい雫となって輝き、また満面の笑顔、ダイナミックな踊りで応え、終わった瞬間拍手喝采となりカーテンコールを受けていた。芸術に身を置く者として、災害を前にしたときこそ、われわれは立ち上がらなければならないという教訓を得ることが出来た貴重な体験でもあった。 -

●2019年7月

7月の中旬に大阪芸術大学でオープンキャンパスという進学説明会のなかで、舞踊コースによるバレエ作品の上演会が大学芸術劇場であった。作品は「ラ・バヤデールより宮殿の場」と「近つ飛鳥の恋物語より蛍の踊り」の2演目を上演した。「ラ・バヤデールより宮殿の場」はバレエ・ダクシオンはなく、音楽や情景をもとにシンフォニックバレエとして改訂振付したもので、今回で3回目の再演となったが大学2回生である出演者は今持てる力をすべてを発揮してくれたのではないか。これから秋に向けて個々の水準を高めてほしいと願っている。もうひとつの「“近つ飛鳥の恋物語”より蛍の踊り」は約10分の小品であったが、舞踊コース3回生15名はこちらも全力を尽くして踊ってくれたのが嬉しかった。なお、この作品はこの春永眠された演技演出コースを長年教授としてご尽力され、小生も先輩教員としてお世話になり、大学教育の模範を示していただいた宮村一幸教授に生前の感謝の意を込めてこの作品を捧げ上演をした。

5月公演後はこれまで時間に追われ出来なかった劇場鑑賞を一気に再開した。舞台における世界では人間関係がもっとも大切で、公演にかけつけていただいた恩師、先輩、仲間などに対して、今度はこちらが激励やお祝いにそれぞれの舞台にかけつけなければならない。5月公演を終えた公演終了翌日の6月1日からその鑑賞ラッシュは始まった。

①まずは公演期間中でありながら本番にかけつけてくれた親友のKバレエカンパニーの「シンデレラ」全幕を観に渋谷オーチャードホールに足を運んだ。この作品は何度も再演し、その度に観させてもらっているが、今やアミューズメントのみならず、映画、テレビ、舞台でディズニーは巨大産業として世界を席巻しているが、夢物語のクリエーションは決してディズニーだけのものではない。彼はたったひとりで巨大なディズニーに挑むような素晴らしいバレエをつくりあげている。たとえば彼のバレエではシンデレラが初めてお姫様に変身してお城に入っていく1幕最後の場面では、観客を背に奥にある城に向かって嬉しさを隠し切れずにスキップしながらルンルンしながら入っていくのだ。こんなにも乙女ごころを表したシーンは他にはないだろう。この場面に象徴されるようにディズニーを凌駕しようとする姿勢が東京のバレエファンの心を打つのだ。終演後は渋谷のカフェバーでこの日の舞台と前日の舞台をお互い感想を述べながら杯を上げ楽しく語りあえた。

その後鑑賞した公演をざっと挙げると…

②舞踊界の大先輩である篠原聖一さんによるバレエ公演「篠原聖一のバレエ・フォー・ライフ」、バレエの名花下村由理恵さんの踊りが断然に光った。③バレエ人生最愛の恩師、牧阿佐美バレヱ団「ラ・フィユ・マルガルテ」、ロマンティックバレエの名作、巨匠フレデリク・アシュトン版でバレエ団の得意とするレパートリー作品で完成度も高かった。

④昨年まで教員を務めていた京都バレエ専門学校の有馬えり子校長が芸術監督をされている京都バレエ団「カール・パケット引退公演ジゼル全幕」世界的ダンス・ノーブルの引退公演を目の当たりにし感銘を受けた。

⑤恩師のひとりである岡本佳津子バレエ協会会長が芸術監督を務めた井上バレエ団「シルビア全幕」、幻のロマンティックバレエの復刻を目指し、友人バレエダンサーでもあった石井竜一君が振付家として本格的デビューを果たした。重厚な作品であった。

⑥前出の親友が素晴らしい企画を立ち上げた海外で活躍する日本人ダンサーたちを集結させた「オーチャードバレエ・ガラパフォーマンス」、⑦同じく新国立劇場バレエ研修所・牧阿佐美所長が同じ企画で主催された「バレエ・アステラス」、どちらも今、海外で立派にプロフェッショナルダンサーとして活躍している面々が観れてこちらも彼らの存在や活躍ぶりを知るよい機会となった。なかでもハンブルグバレエ団プリンシパルダンサー菅井円加さんの踊りが魅力的であった。

⑧話題のブロードウェイミュージカル・劇団四季による「パリのアメリカ人」、主役を務めた男優はかつてバレエダンサーであった松島勇気君、活き活きとした踊りで観客を魅了、振付もアメリカンバレエ学校の後輩クリストファー・ウィールドンで高度な振付技法で作品の完成度も高かった。

⑨近年大阪で全幕バレエを演出・振付を手がけ、自分の関西のフランチャイズ的存在であるバレエ団のY.S.バレエカンパニー公演「ドンキホーテ全幕」、かつてアメリカ各地でバレエダンサーとして活躍した教え子である山本庸督君が演出・振付をし、自らもジプシーの場面で踊り、大車輪の活躍。同じく大学の教え子の高井香織も魅力的な踊りを披露してくれた。作品は3幕の結婚式の場面でバレエダクシオンではなく新たな舞踊シーンを挿入し独自色を示した。

ほかにバレエ発表会にも足を運び、先輩ダンサーでおられる鈴木直敏バレエスタジオ発表会.、堀内充バレエコレクション公演に多くの自身の教え子であるバレエダンサーを出演させていただいて舞台を支えて下さるバレエソフィア(大野輝美)サマーコンサート、そして昨年まで実に20年にわたり堀内充版バレエ・くるみ割人形全幕公演を宇都宮で上演し続けていただいた恩師でもある橋本陽子エコール・ド・バレエ発表会と続いた。

ざっとおよそ1ヶ月で鑑賞した舞踊を挙げたがこれらの舞台を観れたのも自身のバレエ公演に舞踊関係者の皆々がかけつけてくれたからで、その温情のお返しにただお礼を言うだけではなく、こちらも公演にかけつけることが大切なのである。舞台芸術は築き上げられた仲間の輪があるからこそ繁栄するのだ。お互い愛する舞踊芸術を披露しあい吟味し、また切磋琢磨して新たな創造に向かっていく。

仲間って素晴らしいな。 -

●2019年6月

5月公演も無事に終え(公演後記参照)勤める舞踊大学の合間をぬってパリへ久しぶりに行ってきた。5年ぶりとなる今回の目的はパリ・オペラ座バレエ公演の鑑賞。バレエダンサー時代にある芸術文化財団の紹介で出会い、その後舞踊活動を共にさせていただき親交を深めた海外在留の日本人女性舞踊家の青山眞理子さんがパリ・オペラ座バレエのバレエミストレスを務められ、彼女自身からその公演鑑賞に誘っていただいたのがきっかけ。仕事の関係上3日間の予定だったがほかに旧交を温めていたパリ在住のバレエの恩師との再会やバレエにまつわる史跡の探訪を目的に加え、6月の終わりに日本を出発した。

パリに到着後、久しぶりとあってワクワクしてたまらずメトロでオペラ座まで。ニューヨーク留学時代にサブウェイを毎日通学で使っていたものだが、パリのメトロもアットホームな感じでとても使い易い。ふつう観光はバス移動が主流だが今回の旅はツアーではなく単独行動なため自由にメトロを利用した。オペラ座駅に到着して地上に出ると目の前にドーンとオペラ座が待ち構える姿はやはり何度訪れてもファーストサイトは興奮する。思えばまだ15歳だった頃、ローザンヌ国際バレエコンクールの帰りに初めてパリを訪れ、スイスで出会ったスイス人画家の紹介で名匠フランス人バレエ教師ペレッティ先生と出会い、ローザンヌ出場祝いに自身が教えるパリオペラ座バレエ学校の男子バリエーションクラスに招かれ一緒にレッスンさせていただいた思い出深き場所でもある。当時からバレエ学校の男子生徒はグレーの上下のレオタードとタイツ姿でそれが印象に残っている。またオペラ座のバレエスタジオは舞台と同じ傾斜がある床だったのが衝撃的であった。それから2年後高校生の時にモスクワのボリショイバレエ学校でもレッスンした時も同じ傾斜のある稽古場で、当時はバレエのルーツを学ぶ貴重な経験を立て続けにさせていただいたものだった。

翌日はオペラ座鑑賞と舞踊家青山眞理子さんと旧交を温める夕食会の前に、かれこれ何度もパリに訪れながら一度も足を運べなかった憧れの芸術画家の街モンマルトルへ。始めは青く美しいジュテームの壁に寄り、その後荘厳な寺院へ廻り、そしてモンマルトル広場へ。広場に着くと画家が集まる広場とはここかというやはりワクワクした思いで踏み入れたが本当に画家が多くいた。ただ若い画家というわけではなく、年配者がほとんどで名もなき画家といった感じだった。広場をゆっくりと飾られている絵を眺めながらぐるりと周り、版画の男性から1点、年配の女性から葉書的なものを1枚購入した。その後劇団四季が上演した芝居「壁抜け男」のモチーフとなった彫刻を訪ね、さらに散歩を続けカンカンで有名なムーランルージュの劇場の前まで来た。中には入れなかったけれど、この舞台をモチーフにした「パリジェンヌたちの喜び」をバレエコレクション公演や大学舞踊コースで上演しただけにやっと来れてよかった。次回来たときは公演鑑賞までしたい。その後抜けがけにシテ島まで足を運びやはり歴史的建造物であるパリ市庁舎やノートルダム聖堂を散策した。火事で焼失してしまった姿が痛々しかった。しばらく歩きすぎてセーヌ川の辺りで腰を落としたが、若い頃に何度も鑑賞して名優ジーン・ケリーに憧れた映画「パリのアメリカ人」をひと休みしながら彷彿したりして楽しんだ。

そして夜に青山眞理子さんの住まいがあるマンションのペントハウスを訪れ、ご主人とイタリア人の友人も交え再会を果たし、楽しく夕食を共にした。眞理子さんご自身がお肉を用意して下さり、スペイン風で美味しかった。夕陽も綺麗だったけれど、その時はすでに夜10時。パリも日照時間が長い。モスクワ行ったときもあの時は日が長く、確か夜中まで陽が落ちなかった記憶がある。そんなホワイトナイトなひと時であった。

翌朝午前中からオペラ座へ向かった。裏口から観光客と入り、内部のロビーや大広間、ギャラリーを見学した。何度来てもただ美しい装飾にうっとりするばかり。一番美しい場所は何と言ってもロビーと大階段。オペラ座ダンサー全員が必ずシーズン始めに記念撮影を収めるところ。何度も訪れてはいるけれど、初めて写真に収めることができた。その後一旦外へ出て日本食街へ出向きお昼はサッポロ味噌ラーメンを。ニューヨーク留学時代でもよく学校帰りにタイムズスクエアにあるラーメン屋に寄って食べたもので、海外で日本食を食べるのもまた楽しみのひとつ。前回5年前もこの日本人街を訪れ寿司屋に入って夕食を食べたので懐かしくもあった。

そしていよいよこの旅の最大の目的である公演を鑑賞。眞理子さんの計らいで客席は何とオーケストラシートのど真ん中。これは嬉しい。今までいつもバルコニーや端で観ていたものだったからこんな間近で観られるとは。ニューヨークステートシアターではよくオーケストラシートで観たが、ここまでいい席で観れるとは思わなかった。世界的バレエ振付家マック・エッツ氏のバレエコレクションでトリプルビルと言われる3本立て。「カルメン」「アナザープレイス」そして「ボレロ」。興奮していたためかあっという間であった。一番印象深かったのはやはり自分でも振付したバレエ「カルメン」。大きな扇状の壁の舞台装置が印象的。具体性はないけれども主人公カルメンが上に上って煙草をふかしている姿が印象に残る。日本人バレエダンサーオニールハ菜さんもアンサンブルで出演していた。主役の男女のフィジカルでパワフルな踊りが忘れられない。独特のアームスが馴染みあるものばかりで、それは青山眞理子さん振付の神奈川県民ホールの芸術文化財団主催のオペラ・舞踊公演に出演した時に習ったパが多かったからでマック・エッツが長年芸術監督を務めていたスウェーデンにあるクルベーリバレエ団のプリンシパルダンサーとして踊っていた彼女のキャリアによるものだったのだ。その後ピナ・バウシュ率いるウッパタール舞踊団でも中心的ダンサーとしてキャリアを積み上げられた眞理子さんだが、自分の振付にも多大に影響を受けて、生かしていたことが間違えではなかったことが確認できた思いで嬉しく、あらためて彼女と出会えてよかったと感謝したい。ラヴェルの「ボレロ」は若手たちの踊りや装置美術の釣りものが興味深かったのだが、またマック・エッツのお兄さんが俳優として出演し、舞台装置であるお風呂のバスタブの中にバケツで水を入れる動作が何度も行われるのだが、今思うとそれに気を取られて純粋にダンサーたちの踊りを集中して鑑賞できなかったのが心残り。「アナザープレイス」の男女の踊りは深みがあり素晴らしい。この作品の前作はミハイル・バリシニコフが主演したものだが、その続編ともいえる本作も女性ダンサーが感傷的に演じ、年輩女性の支持を充分に得ただろうし、この作品はかなり奥義深かった。終演後眞理子さんがロビーで迎えてくれた。外へ出ると日差しが差し込んで暑いぐらいであったがオペラ座を囲むその街並みは美しい光景であった。

その後青山眞理子さんと別れ、今度は恩師のひとりであるパリ在住の舞踊家の工藤大弍先生ご夫妻と会い夕食を共にさせていただいた。今から30年以上前にやはりここパリで工藤先生と出会い、当時フランスで日本人バレエダンサーでいながらモーリス・ベジャールバレエ団やマルセイユ国立バレエ団で活躍していた真っ只中で忙しいなか、一緒にレッスンを受けていただいたり、レストランに連れて下さりカフェでご馳走になった思い出がある。その後振付家に転身され東京で自身のバレエ公演を青山劇場で行い、その時のご縁でダンサーとしても出演させていただいた。以来親交は続き、小生がパリを訪れるたびに時間を割いてお会いして下さり、夫人のピアニストのゆかりさんとともに今でもお付き合いが続いている。20年前にルーアン州立劇場に出演した時も、11年前に大阪芸術大学舞踊コースがルーブル美術館イヴェントに出演した時も観に駆けつけていただいた心温かな芸術家でおられる。今回も連絡すると快くお会いして下さり、とてもトラディショナルなフレンチスタイルのレストランへ連れて行っていただいた。メニューひとつひとつ夫人のゆかりさんが訳してくれてたくさん注文してご馳走になった。毎年夏に日本に里帰りしてはバレエ講習会を開き、ご自身のフランスのバレエスタジオに留学生を迎えたり教育者としても活動されていたのだが、惜しまれながら昨年を持って終了された。しかしまだまだ元気でバレエ活動されて欲しいと願いながら旧交を温めた素敵な夕食会だった。

パリ滞在最終日はルーブル美術館へまず出向いたが入場券を持ち合わせてなく足止めされてしまった。いつしかネットで予約しなければならなくなりそんなこといざ知らず、前述したここ美術館で大阪芸術大学舞踊コースを率いて日仏友好イベントに招かれ公演をした場所に懐かしみに降りたかったのだが、入れず残念であった。

その後大学教授として日頃バレエ史にも触れていることもあり、研究目的も兼ねて、旧パリ市民劇場やディアギレフ率いたバレエ・リュスの本拠地であったシャトレ座を訪れた。バレエ・リュスとはロシアバレエ団の意で、今から約100年前にロシアで活動していたバレエグループが、バレエロマンティックがすっかり廃れてしまったパリで、ストラヴィンスキーやプロコフィエフといった当時の現代気鋭の作曲家のバレエ作品を次々と上演をして席巻し、その斬新さにパリジァンたちをは圧倒されたのだった。その後バレエ人気は復活し、そんな歴史的な出来事が繰り広げられたその地に立つことが出来たことは、バレエに一生を捧げている者として意義深く感じずにはいられない。その後再びセーヌ川を渡ってドラクロワ美術館兼アトリエ跡まで迷いながら歩き、やっとたどり着き中に入って見ることが出来た。有名なジャンヌ・ダルクのフランス革命の絵を描き、ロマンティックバレエの思想に影響を与えた彼の側面に触れることが出来た。かなり歩き廻ったので足が棒のようになったが、最後のランチは近くのカフェに入って今日のランチなるものを頼んだ。トマトスープ状のプレートでスパイシーな味のもの。でも天気に恵まれてオープンカフェは気持ちよかった。

長くなってしまったが今回のパリ滞在は日本人として海外バレエ団で活躍されたパイオニア的存在でおられ、今なお海外に拠点を置かれている青山眞理子さんと工藤大弍先生にお会いできておふたりの出会いにあらためて感謝の気持ちを抱くとともに、尊敬の念が更に強くなったことを付け加えたい。今の若いアーティストたちはおふたりのようなパイオニアが存在していたからこそ、今日の日本のバレエの国際化があることを忘れてはならない。 -

●2019年5月

ようやく春らしく暖かくなってきた。日本は四季というものが持ち味なのに、温暖化などで気候の変化が激しすぎて残念である。昔5年間にわたり留学を終えて帰ってきた時は5月上旬で春を肌で感じ「やっぱり日本はいいな」とつくづく思い、春や秋があったからこそ芸術心が芽生えたのだなと実感したものだ。日本人の古き芸術心が失われて離れてしまわないか心配してしまうこの頃である。

まもなく堀内充バレエコレクション5月公演が開幕する。といってもわずか1日限りの公演なのだが、今年で7年目。スタートした時に中学1年生だった子が大学生になっていることになる。

この日のために2月下旬から3ヶ月、30回以上リハーサルを重ねた。5作品を上演するのでむしろ足りないぐらいかも知れないが、本拠として東京・西麻布にバレエスタジオを構えているおかげでリハーサルがスムーズに進行出来ている。出演者は男女50名を超え、1日に数作品稽古することもあり、入れ替わり立ち替わりダンサーたちが行き交い、活気に満ちていて嬉しい。この公演の本番に向けて出演者たちが自らが日々のリハーサルのなかで、その日のダメ出しや問題点を洗い出すようにチェックに余念がない。出演者たちはまるでカンパニーの団員、団友のようでクリエイティブな姿勢がうれしい。このスタジオから一歩外に出ればバレエダンサーたちは社会の中では社会人と言っても稀有な存在で、それぞれさまざまな壁にも当たってきているだろう。

昔、ニューヨークにいた時はやはり広い社会の中で孤独を感じたことが多かったが、バレエのなかに入るとみんながバレエを人生の礎とする者たちの集まりで、そんなコミニュティーの中にいられることが実に心地よく嬉しかった。当時ほとんどが白人で東洋人は私ひとりであったが、バレエというものがまるで教会のような世界でもあったのだ。こうして今も若いダンサーたちと共に時間を共有できること、そして公演ではそのコミニュティーが観客席までに広がって上演できる有り難さをしっかりと胸に刻み本番を迎えたい。

皆さまのお越しをお待ちしています。