堀内 充の時事放談

堀内 充の時事放談

バレエダンサー・振付家・大学教授として活動を続ける堀内充の公演案内です。

-

●2017年1月

南米のコロンビアのメデジン市で立て続けに悲劇が起こった。日本人留学生が強盗殺人に遭い、またプロサッカーチームのストライカーたちを乗せた航空機が墜落してしまうというあまりに痛ましい事件・事故が相次いだ。あまり日本人には馴染みのない都市だが私は25年程前になるがそこのバレエカンパニーに招かれ踊った思い出がある。今やテロ事件が頻発したり社会情勢の悪化のなか、今ではとても日本人が行ける場所ではないが当時は南国情緒に溢れ暖かい気候でヒスパニック民族が住む魅力的な土地であった。人々も温かくまた美しい街並みで素敵な思い出がある。劇場もオーケストラが優秀で生演奏で上演したが本番は素晴らしい音楽で踊らせていただき、いわゆる南米気質でカーテンコールも熱狂的であった。夜もテラスのあるレストランで夜空が澄んでいるなか、山あいの夜景があまりにも美しく、暖かな風あたりのよいテーブルで乾杯をした。どうか、またふたたび活気を取り戻してほしいと願っている。

12月から年明けにかけ、クラシックバレエ(和製英語・英語ではクラシカルバレエ)の巨匠であったマリウス・プティパとワイノーネンの改訂振付を3公演相次いで手掛けた。日頃から自身による振付作品を発表しているので、私が改訂振付していることを存じないひともいるようで「堀内さん、全幕の振付もやってください」とよく言われるが、「ジゼル」「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「ロミオとジュリエット」「真夏の夜の夢」などすでに手掛けている。オペラやミュージカルのバレエシーンもかなり振付しており、もっと発信していかなくてはならないのかなとも思うが今日はこれには触れずにおく。

12月中旬に大阪芸術大学舞踊コース2回生による公演を2日間にわたり上演した。主な演目は「ラ・バヤデールより幻影の場」とモダンダンス「SAKURA」であった。この時のバヤデールを改訂振付したが、今年も大学舞台美術コースの学生によるデザインおよび制作で装置を彩り、若干二十歳の学生による美術は実にみずみずしく美しい。美術だけでなく照明デザインも照明コース生によるもので、ダンサーのみならずみな若者たちでつくられ、まさに世界でひとつだけのバヤデールであった。毎年このシリーズは行っており、今回でもう6作目で今や私の楽しみのひとつとなっている。今年は大学2回生ダンサーたちのクォリティも高く、2日間公演ダブルキャストで主役ニキヤとソロルはじめバリエーションもそれぞれ持ち前の力を発揮しハイレベルな出来となった。

12月25日クリスマスに今年もくるみ割り人形全幕を上演した。「栃木・宇都宮にも毎年クリスマスシーズンにバレエくるみ割り人形を定着させたい」という舞踊家橋本陽子先生の願いから委嘱され今年で19年目を迎えた。先生ご自身のエコールドゥ・バレエがこれまで東京と宇都宮の2ヵ所であったが、東京に統合されることになり本年を持ってクリスマス公演が最後となった。19回と言っても毎回同じではなく、さまざまな振付シーンの改訂を行ってきたこともあり、今回は集大成ということになった。特に雪片のワルツから2幕ディベルティスマンが私の振付力の持ち味を発揮できる場面で毎年かなりの盛り上がりを見せる。宇都宮スタジオ生、私の教え子たちを含めたバレエダンサーたちの力がゲスト男性ダンサーとともに高いテクニックと表現力が際立っていた。

年明けの1月8日には日本バレエ協会関東支部神奈川ブロックの主催公演で、「ライモンダ第3幕より祝典の場 グラン・パ・クラシック」を委嘱された。公演は神奈川県民ホールという横浜で唯一のオペラハウスで上演する。ライモンダ第3幕は主人公ライモンダと騎士ジャンヌ・ド・ブリエンの結婚式の中でさまざまな踊りが披露される場面で、この作品中のグラン・パ・クラシックとしてふたりの男女のプリンシパルと4組のソリストによって繰り広げられるオリジナル作品にコールドバレエを融合させ、随所にハンガリアン的な要素を盛り込ませ振付した。

20世紀の代表的振付家ジョージ・バランシンが若き頃ロシア帝室バレエ学校時代に踊った同作をオマージュした「Cortege Hongrois」(ハンガリアン行進曲)というバレエ作品を1973年に発表したが、その後1985年にニューヨークシティバレエ団によって復刻上演され、翌年、当時私が付属のバレエ学校在籍中にこの作品に学校公演で主演する機会に恵まれた。自分にとってバレエ「ライモンダ」はむしろこちらの印象が強く、今回の公演ではこのときのメモワールをもとにシンフォニックバレエとして再構築・改訂振付を行ったのである。バヤデールと同様自分がかつて踊ってきた思い入れのある作品でもある。ロサンゼルスバレエ団の清水健太君、NBAバレエ団の山本晴美さんをはじめプロフェッショナルダンサーたちも顔を揃え、振付を終えたあと日々の仕上げのリハーサルでも熱い視線でダンサーたちを見守っている。

今年も1年が終わろうとしている。この1年間も自身の振付作品をさまざまなところで上演させていただいた。ざっとラインナップを並べると

①「ラプソディインブルー」音楽・ガーシュイン

②「フォーシーズンズ」音楽・グラズノフ

③「ロミオとジュリエット」音楽・プロコフィエフ

(2月 大阪芸術大学卒業舞踊公演・大阪芸術大学芸術劇場)

④「ロマンシングフィールド」音楽ドヴォルザーク

⑤「バレエの情景」音楽ストラヴィンスキー

⑥「レ・シュマン」音楽プーランク

⑦「パリのよろこび」音楽オッフェンバック

(5月 堀内充バレエコレクション・東京目黒パーシモンホール)

⑧「グラズノフスィート」音楽グラズノフ

⑨「真夏の夜の夢よりスケルツォ・妖精たちの踊り」音楽メンテルスゾーン

(7月 大阪芸術大学キャンパス上演会・大阪芸術大学芸術劇場)

⑩「パリジェンヌのよろこび」音楽オッフェンバック

(8月 大阪YSバレエカンパニー公演・NHK大阪ホール)

⑪「リトルバレエ」音楽ルヴィンシュテイン他

⑫「真夏の夜の夢スケルツォ」音楽メンテルスゾーン

(9月 バレエスタジオHORIUCHI・東京目黒パーシモンホール)

⑬「カルナヴァル」音楽シューマン

⑭「レ・スィネ」音楽木村カエラ、シューベルトほか

⑮「ラ・バヤデール幻影の場」音楽ミンクス

(10月‐12月 大阪芸術大学学内舞踊公演)

⑯「Horizon\ホライゾン」音楽フェダーセル

(12月 玉川大学芸術学部演劇スタジオ)

⑰「くるみ割り人形全幕」音楽チャイコフスキー

(12月 宇都宮エコールドバレエ・栃木県宇都宮市教育文化会館)

⑱「ライモンダ第3幕祝典の場」音楽グラズノフ

(1月 日本バレエ協会関東支部神奈川ブロック公演・神奈川県民ホール)

・・・と18演目上演させてもらった。来年もさまざまな演目、そしてダンサーとの出会いを楽しみにしたい。 -

●2016年12月

いつまでも暑いと思ったらいきなり真冬の寒さになったり、例年の如く暖冬に逆戻りになったり、秋という季節がいつのまにかなくなってしまい寂しい。

かつてアメリカで5年間生活し帰国して一番故国を感じたのが四季という季節感であった。アメリカでは10月頭まで夏でそこから一気に冬になり、下旬のハロウィンや11月下旬の七面鳥を食べる感謝祭などは寒いなかの行事という印象が強い。そんななか日本の秋まつりは風情があって、いつもニューヨークにいるときは「今頃日本は秋でみんな楽しんでいるんだろうなぁ…」なんて思いふけっていたものである。今はこうして日本にいてもかつての思いはなくなってしまった気がする。でも“芸術の秋”という言葉は今はなく、1年を通してバレエやミュージカル公演が行われるようになり、触れる機会が多くなったのはいいことである。

今年も10月下旬から12月にかけて東西の大学で相次ぎ舞踊公演を行った。

まず大阪芸術大学舞踊コース卒業制作公演が10月下旬に行われた。大学4年間の研究成果を披露する場で春からずっとリハーサルを積んできた4作品が上演された。私は毎年指導という立場で携わっているが、時間と労力をかけているだけ力作が多いのに毎回ながら目を細めている。

一般の大学卒業論文とは違い、舞台芸術の世界は言葉は悪いが「○と×は紙一重…」などと言われるだけあってとても特殊で難易度の高いものだと思っている。少なくとも初期設定をしてやり、また方向性があらぬ角度を向いてしまったら是正してあげることこそ大学教員の役割だと思っている。また卒業制作とは卒業論文とは異なりひとりではなく、医学と同じように研究チームのように何十人と集まってスクラム組んで行うため、ひとつ間違えば全員が落第という悲運も抱えているからである。卒業制作としてテーマがふさわしいか判断することがまず大切で、それから時々リハーサルを傍らからみて「ここの場面は補足しないと」「舞台装置をもっと使わないと」といったアドバイスをしている。今年の作品は人間である自分自身の内面の弱さをつつかれながらもその中でも希望を見つけて生きようとする姿を主題にするものが多かった。卒業制作作品のほかに卒業メモリアルに毎年私が自分の振付作品をプレゼントしているのだが、今年はロベルト・シューマン音楽「カルナァル(邦題で謝肉祭)」を贈った。夏休みに3日間ほどで朝から晩にかけて一気に振付し、数日後には劇場で試演会までしたのだが、さすがもう私と4年の付き合いで堀内作品も4、5本踊っているためか堀内節?がわかっているだけあってトントン拍子でリハーサルが進んでしまう。こんな子たちとバレエカンパニーを構成すればバンバン作品が上演できるのになぁといつも思う。残念ながら彼女彼らたちはさまざまなバレエ団に巣立ってしまう。ボヤきはこのへんにして、本番では多くの観客が集まりカーテンコールでは惜しみない拍手が送られた。

3週間を経て今度はひとつ学年下の3回生の学内公演を行い、こちらも日本舞踊作品を含めた全4作品約1時間40分をたった13名の出演者で上演した。私の作品は「Le Sygnes(仏題で白鳥という邦題)」というタイトルでを振付した。白鳥伝説を主題に独自の解釈で迫り、ラストは白鳥の姿を思わせるバレエを展開する。この13名の女性ダンサーたちは夏に東京で同じく私の振付作品「スケルツォ」を踊り喝采を浴びたが、その時の経験を生かし、この作品でも美しく舞い、ラストシーンの湖畔を背にしたシルエット姿の思い想いのポーズを浮き上がらせ幕となった。

続いて玉川大学芸術学部舞踊系学生の1年集大成となる卒業プロジェクト舞踊公演が12月上旬に5日間にわたり町田市にある大学キャンパス内にある演劇スタジオという小劇場で上演された。ここでも公演演目最後を飾るバレエ作品を任されているのだか、8年目を迎えた今年は19名のダンサーが織り成す私の最新作「Horaizon」を振付し上演した。ドイツ人作曲家による音楽を使用し、モダンダンス技法とダンスクラシック技法をダンサーとともに分けて振付し、文字通り地平線に映される美しい人間模様の姿を主題にした。実は2ヶ月弱の短いリハーサル期間で、思うように時間が取れないこともあり、振付展開も二転三転することも多かった。でもダンサーたちはどんな時であろうとレオタードとピンクもしくは黒タイツ姿のみの姿で数時間立ちっぱなしで私と向き合い振付をもらう。私がある一方のグループに振付しているときは、もう一方のグループは休むことなく与えられたパをおさらいしたり、あるいはみんなでフォームを揃えたり余念がなく素晴らしい姿勢である。これは大阪芸術大学でも全く同じ姿勢で挑んでいるのだか、決して私からこの姿勢を強制しているわけではない。彼ら彼女たちの先輩たちが長く舞踊に対するこのような真一文字の姿を持って私に向かい、それが代々後輩に受け継がれてきたのである。私はこれこそが大学舞踊の素晴らしいところだと実感している。師と教え子、先輩と後輩といった人間関係が深く形成されているところが素晴らしいと思う。だからこそ彼女たちが卒業して何年経ってもかつて自分が踊ってきた公演に足を運ぶ。これは大学スポーツにも言え、野球やラグビー、柔道、駅伝といった試合にも同じような光景が見られる。もちろんこのような師弟関係が出来るまでにも長い歳月を必要とするが、大阪芸術大学舞踊コースで16年、玉川大学舞踊系で11年教えてきたからこそ築けたものと自負している。・・・ 相変わらず得意の横路に逸れる話をしてしまったが(実は大学の90分の講義でもそうで本題からよく逸れてしまう。学生は優しくニコニコ聞いてくれるから調子に乗ってしまうのだが。)卒業プロジェクト舞踊公演本番では19名が一体となって踊り抜き、カーテンコールでは多くの拍手を浴びていた。実は今回私はさまざまな公演や稽古が重なってしまい、本番を6回中1回しか観れなかったのだか、かつて踊ってくれた卒業生ダンサーたちが何人もかけつけてくれて、みな「観に来たのにいなかった!」「せっかく久しぶりに会うの楽しみにきたのにいないなんて…」というメッセージをたくさんいただいてしまった。こちらはただ平謝りする返事しかできなかったのだが、このような師に対する温かい愛情(勝手な思い込みもあるが・・・)がまさに大学舞踊のうれしい側面なのである。 -

●2016年11月

私はちょうどその時新国立劇場中劇場の舞台袖で自分の出番を終え、荒い息をしたままステージの方に目を向けていた。そこには次の出番でニューヨーク在住の頃から大好きだったビリー・ジョエルの「ピアノマン」の調べに乗って黒のワンピースドレスでサスペンションライトの中で鮮やかに踊る名倉加代子先生の姿があった。その美しい光景を見ながら「終わってしまったな・・・」とゲネ・本番合わせて7回にわたった舞台を振り返っていた。

11月3日から4日間、6回にわたる名倉加代子ジャズダンス公演に出演させてもらった。全公演満席に近い観客の前で22年ぶりにサン・サーンス音楽・名倉加代子先生振付による「死の舞踏」を総勢50余名の精霊役の女性ダンサーたちと踊った。冒頭に12の鐘が響き、うずくまっていたダンサー全員が甦るように立ち上がり、息つく間もなく全編を踊り抜く激しい作品であったが、稽古でも1回通すだけでフラフラになるほど振りがびっしり詰まっていた。

今回本番で一番印象に残ったのが、作品の最後で夜明けの告げとともに精霊であるダンサーたちが一斉に崩れふたたび墓に戻るように倒れてしまうところで、リードオフを務める私が、また眠りについてしまう彼女たちを必死に呼び起こそうとする場面。最後には自分も倒れて幕となるのだが、その瞬間倒れているダンサーたちのまさしく激しく踊り抜いた直後の余韻がまるで魂のように浮き上がっている空気感を感じたのである。そんな素敵な空間に包まれた瞬間が忘れられない。

また前半のプログラム最後の「サマータイム」という作品にカンパニーのプロフェッショナルジャズダンサーたちと共演させていただいた。アメリカ西海岸の夏の夕暮れを場面設定され、人々がその光景を胸に想う気持ちを舞踊化させた名倉先生の新作でもあり、さすが長年師弟関係のなかで舞踊経験を積んだダンサーたちの表現力とテクニックが素晴らしく、バレエダンサーの自分では演じきれないものがたくさんあり、リハーサルで共演ダンサーの方々からのアドバイスを受けながら学ばせていただき、素敵な振付を踊らせていただいた。終演後名倉先生からは「充君ありがとう。」という言葉をいただいた。ありがとうとは私が言わなければならない言葉で、そんな気持ちに対して感謝の気持ちに溢れた。

名倉先生は公演ではピアノ演奏によるデュエットやジャズナンバーを次々とカラフルでお洒落でダイナミックに踊り、満員の観客を沸かせていた。まさかこの20年間ふたたび袖から先生の輝く踊りを見守るなんて想像しなかっただけに私にとっても今年1年のベストとなる思い出になった。

この最高峰のジャズダンス公演にお越しいただいた方々にあらためてお礼申し上げます。

(Dance Square http://www.dance-square.jp/nk1.html) -

●2016年10月

ジャズダンスといえば私にとっては子どもの頃から馴染み深いジャンルで、一言でセンス良くて格好がいい踊りで、バレエに相反するというか、拮抗したものというイメージがずっとあった。父親が長く舞踊界で活躍したなかでも、バレエ作品と同時にジャズダンスを融合させたジャズバレエ作品も多く残した。彼はニューヨークに1年間研修しジャズダンス界の巨匠ルイジのもとでダンステクニックを学び、帰国してからは以前よりもジャズダンスに傾倒してわれわれ家族が驚いたことを覚えている。ユニークバレエシアターも当時は朝のカンパニーレッスンは月水金はバレエクラス、火木土はジャズダンスクラスであった。父親の代表作であった「ジャズ・コンチェルト」は私もローザンヌ国際バレエコンクール受賞記念公演でも踊った思い出深き作品である。そんな経緯があり、ジャズダンスは私にとってはむしろバレエの姉妹芸術であるモダンダンスより身近であった。

名倉加代子先生はジャズダンス界最高峰の舞踊家で、ジャズダンス通の私も?存じ上げていて定期的に行われていた青山劇場公演にもバレエ団の先輩に連れて行かれ観に行ったり、あるいは振付されている宝塚歌劇やミュージカルの公演にも足を運んでいた。洗練されスタイリッシュで脚線美に溢れたダンステクニックは魅力的でいつも観終えるたびにため息が出るほど美しさに満ちていた。

そんな憧れのなか1996年に名倉加代子先生から「充君、私の公演に出てくださらない?」と青山劇場舞踊チーフプロデューサーをとおして声をかけていただいたのだ。その頃名倉加代子先生は何度か私の舞台ものぞきに来ていただいたことを覚えているが、さすがに目に留めていただけたことはとてもうれしかった。

公演は毎回2部構成で、1部は60分ほどのストーリーあるダンスドラマ作品で、2部はオムニバス形式で10数曲からなる作品集であった。出演させていただいた公演では、<ある青年がダンスをすることを夢みて都会に出て来ながら、街の行き交う人々の冷たさに失望したあまり、交通事故で命を落としてしまう。そして彼が天国で舞踊教師であった神父(橋浦勇先生)と出会いその神父が青年の夢を叶えさせようとふたりでふたたび地上へ降り、舞台で主役を得て脚光を浴びる> ロマン溢れる作品で、クラシック音楽からジャズ音楽で綴った素敵な1幕ものであった。私はその青年役を踊らせていただいたが、私のロール(役の意)以外はもちろんジャズダンス手法で80名以上のジャズダンサーの踊りは圧巻。クライマックスのブロードウェイショーではサン・サーンス音楽「死の舞踏」を上演するのだが、そのダンサーたち総勢と踊り抜く瞬間はいつも苛酷で文字どおりタイトルそのもので踊り終えた直後は舞台上で吐きそうで固まってしまったことを覚えている。「充君の代表作になったらうれしいわ」といつも話してくれた言葉は優しく忘れられない。作品では踊り終えたあとはまた天国に戻り雲の上で満身創痍のまま倒れているのだが、名倉先生の優しさそのままが振付に表され、カンパニーメンバーの15名ほどのミューズの女性ダンサーたちが私を囲んで揺り起こし、最後に踊りを共にするシーンがとても心地よく温もりがこれまた忘れられない。

2部ではオムニバスで、「充君、私と踊って下さらない?」と言ってくださり、素敵なジャズを踊らせていただいたが、先生は真っ白のジャケットスーツで現れ、その姿はまるで月の神アルテミスのように輝いていてとても素敵な瞬間を踊り舞台上で共有させてもらった。こうしてかけがえのない6回公演にわたる舞台に出演させていただき、カーテンコールでも抱きしめてくださり、終演後「いつかまた必ずご一緒しましょう」と言ってくださり公演は幕を閉じた。

歳月は流れ、今は2016年、あれから私は名倉先生と出会う前の頃に戻り、毎年ジャズダンス公演は客席で昔と同じようにため息まじりに作品やダンサーの美しさに見とれながらいつも観させていただいていた。あまりにも月日が経っているので、公演を観ているときにたまに、あの時の天国から舞い降りた青年役のように「あれは本当に夢を叶えさせてもらえた白昼夢だったんだなぁ」なんて想いふけたりもしていた。

と、ところが、である。来月11月上旬に新国立劇場で行われる公演にふたたび名倉先生から「充君、キャンスト(公演タイトルの愛称)にまた出て下さらない?」と声がかかったのである。それも「あなたの代表作をもう1度踊ってもらいたいのよ」と。自分でもあまりの驚きと嬉しさに高揚感をおさえきれなかった。この20年間名倉先生のあの時の別れの言葉を疑うことなく信じてきたが、まさに約束を果たしてくれたのである。偉大な舞踊家の姿勢とはまさに真性なる気持ちなのだとあらためて感じた。今回はかつてのダンスドラマは上演しないが、舞踊劇中のあの「死の舞踏」を踊らせてもらうことになった。自分の持てる力をすべて出すつもりでのぞもうと、現在再び名倉先生のスタジオに通いリハーサルしている。

ぜひみなさま観にお越し下さればと思います。

★名倉ジャズダンススタジオ第22回公演 「CAN’T STOP DANCIN’2016」 -

●2016年9月

9月22日、目黒パーシモンホールでかつて私の父が主宰したユニークバレエシアターの後身であるバレエスタジオHORIUCHI主催のバレエコンサートがあった。こどもから大人まで日頃のレッスンの成果を披露するエントリー型の舞台だが、このバレエコンサートで私のひとつの念願が叶えることができた。以前ずいぶん前だがこのコラムで触れたことがあるのだが、私がつとめる大阪芸術大学舞踊コースのバレエダンサーと玉川大学パフォーミングアーツ学科舞踊系のバレエダンサーが共演を果たしたのである。

たまたま両大学とも毎年行っている学外公演が開催されない事情となり、毎年のなか今年該当してしまった在学生である彼女たちが大学の外で踊る機会がないというのは不運で何とかしてあげたいという主任教員の立場からの想いで、自分自身のバレエスタジオではあるが舞台に立つ機会を設けようということになった。どちらも私の振付作品を出品させてもらったが、大阪芸術大学3回生13名と玉川大学芸術学部生3年生5名は前日の通し稽古で初めて顔を合わせ、一緒にバーレッスンをした。いつも毎週火曜日玉川大学、水曜日から金曜日大阪芸術大学で日頃レッスンをしていながら、東京と大阪ということもあり、まず両大学生が顔を合わす機会などなく、大学で教えて10年以上経つがこの合同レッスンは(ただの私事なのだが)画期的で記念すべき瞬間でもあったのだ。レッスン後はお互いのリハーサルにも立ち会い、終了後は私の企画で交歓夕食会までひらき、親交を深めることができた。

翌日の本番はみな綺麗で気迫ある踊りを東京の観客に披露して多くの拍手を受けていた。

この瞬間が彼女たちにの将来にとって実りあるものになることを願いながら私も客席で見守らせてもらった。 -

●2016年8月

夏になるとバレエ界で賑やかになるのはバレエコンクールで、シーズン到来とばかりに全国各地ではバレエコンクール一色になる。SNSでも若い子たちは「コンクール出場!」とアップし、現役ダンサーどころか元ダンサーで審査員となった方々までもが「審査しました!」と自ら嬉しそうに載せている。まさにバレエ愛好大国だが、かくいう私もこの夏3つのバレエ・ダンスコンクールの審査を務め肩書きに「審査員」が加わってしまうのではないかと思えてしまうほどの奔走ぶりであった。

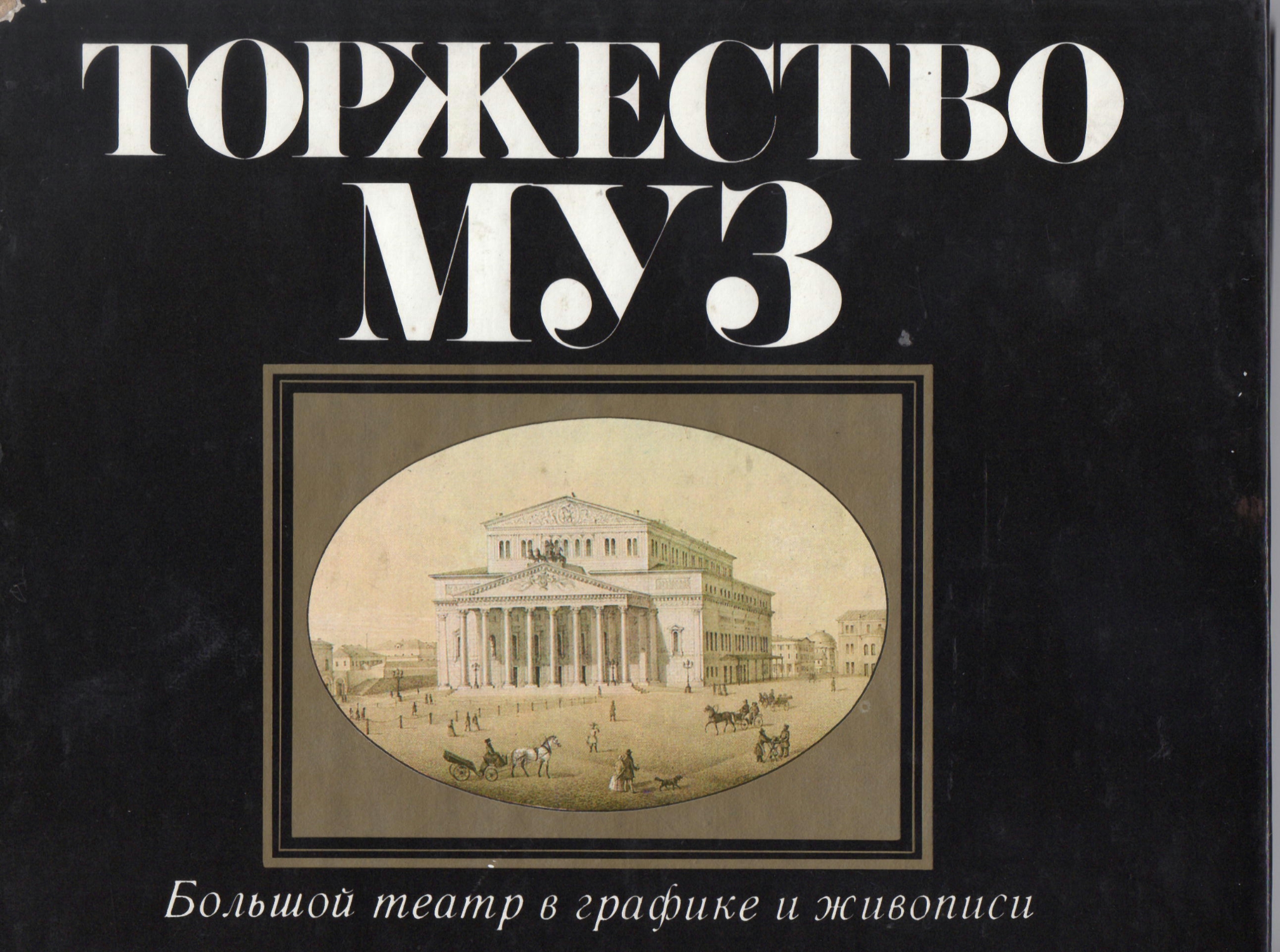

私のバレエコンクール歴も今の子たちほどではないが、国内で最も長い歴史を誇る東京新聞主催全国舞踊コンクールに中学・高校時代に3回出場し、3位、3位、2位という成績を残したが、いちばんのコンクールにまつわる思い出は4年間にわたり2度出場したローザンヌ国際バレエコンクールもそうだが、モスクワ・ボリショイバレエ団の本拠地であるボリショイ劇場で2週間に渡り繰り広げられた第4回モスクワ国際バレエコンクールが深く印象に残る。

私は高校生のときはバレエ少年おたくといっていいほど、バレエに関する雑誌、本はすべて読みあさり、週末になるとどこかしらの劇場に出没して公演を見まくっていた。ときにはひとりで関西にも出向くほどだったので国際コンクールについてもリサーチ済みで中学時代からローザンヌとモスクワ国際バレエコンクールに出場することが夢でもあった。

モスクワコンクールは1981年6月に行われたが、両親のサポートのおかげで前年の冬に足ならしのためにロシアを訪れモスクワのクラシックアンサンブルバレエ団やサンクトペテルブルグのキーロフバレエ団のカンパニークラスを受けさせてもらった。何しろ30年以上前の話である。当時ヤポンスキ(日本のロシア語訳)のバレエ少年がやってきたと聞いただけでソビエトバレエ関係者はめずらしがってどこへ行ってもこの私をかわいがって?引っ張りだこで連れまわしてくれたのであった。中でも国立キーロフバレエ団のカンパニークラスにはさすがに興奮した。偉大な伝説の男性ダンサー、ルドルフ・ヌレエフやミハイル・バリシニコフたち出身のバレエ劇場のリハーサル室で、しかも彼らが若き頃の写真集で見た光景のなかでのレッスンは忘れられない(後にこのふたりとはニューヨークで出会うことになるのだが)。みんな自分よりひとまわりもふたまわりも上の世代のダンサーであったが、当時このバレエ少年が観に行ったキーロフバレエ団東京公演で「眠りの森の美女全幕」で王子を踊った男性ダンサーもいてレッスン後駆け寄ったら笑顔で握手してくれたことがうれしい思い出であった。

モスクワ国際バレエコンクールの話に戻すとこのコンクールがなぜ世界一のコンクールかというと、4年に1回の開催であり、予選から決選まですべて国立ボリショイ劇場主催で、しかもボリショイバレエ劇場オーケストラによる生演奏で行われるからでもあった。予選前にはオーケストラ合わせの舞台リハーサルがあり、指揮者とテンポの打ち合わせまでするのである。

その時にアクシデントがあった。バリエーションは決選までにすべて違う6曲を用意しなければならず、予選はまず通らなければメダルにも届かないので最も得意なパキータの男性バリエーションで臨んだが、リハーサルのときにプレバレーションをして、さあ袖から出ようとしたら別の音楽が始まってしまったのである。後からわかったことなのだが、日本でスミラフィル・メッセレル女史からいただいた振付はキーロフのもので、ボリショイバレエ団バージョンとは別のものであった。私は「ニエット!(違う)」と言ってオーケストラピットに降りて自分のバージョンの音楽をピアノで弾いて説明した。その時は必死になっていたのだか、弾き終わると楽団員から拍手喝采を受けてしまった。そこでロシア人と初めて交流したような温かい雰囲気になったことを覚えている。音楽の力は言語を超える力を持つことを感じた瞬間でもあった。

またコンクール本番までは市内にあるボリショイバレエ学校に移動しスクールのスタジオでひとりあるいはパドドゥひと組ずつ1スタジオをリハーサルのために割り当てられた。学校には16スタジオあるから充分に間に合うことも驚きだが、もっと驚いたのが、ビアニストまでついてきたことだ。最初は「すごい!さすがバレエ大国…」なんて感じていたが、30年前のことでもあるが、その当時バレエスタジオにも音響設備などあるはずもなくグランドピアノだけ。つまりバレエは歴史は古くもともとは音楽はすべて本番も稽古も器楽演奏によるものであったことの古くから伝わる伝統芸術の証で、それがずっとフランスやロシアでは現在でもルーツがそのまま自然に受け継がれている。

なぜバレエはレッスンのときは生演奏なのだろうかと日本人は感じるひとが多い。「生で感じる音が踊りには大切なのよ…」などと理由づけるひとを聞いたことがあったがそんなことではなかったのだ。伝統文化である重みを本場で感じた貴重な体験であった。こうして大会が始まるまでの数日間、その時は師である父とダンサーの私、そして男性ビアニストの3人だけでレッスンからバリエーションのリハーサルまでじっくり出来、また劇場内にある練習用舞台まで(300名収容の中ホール)使わせていただき、コンクールに向けて高揚感とともに最高の準備となった。

コンクールは結果は決選までいき、男性部門で第3位銅賞をいただいた。メダルを受賞したのは日本人男性では史上3人目で10代での受賞は初めてであった。今ではこのコンクールでも日本人をはじめ多くの東洋人が受賞している。ただ一番このコラムで書きたかったことは、自分の結果ではなくコンクールというものがどれだけバレエが権威のあるものであるかということを気づかせてくれたことである。

当時世界最高峰のバレエの殿堂ボリショイ劇場で「さあ踊るぞ!」と前奏が始まりソッテをして舞台に出て客席に向かってポーズを取ったときである。目の前の客席側の光景のあまりの美しさに一瞬踊ることを忘れるほど呆然としてしまったのだ…。なぜなら劇場の豪華なシャンデリアの輝き、オーケストラピットの沢山の譜面台のあかり、マエストロの存在、そして何よりもボリショイバレエ団グリゴロビッチ芸術監督、名花マヤ・プリセスカヤ、アメリカ人振付家ロバート・ジョフリーをはじめ20人近くいた審査員席ひとりひとりの前にあった審査用のキャンドルライトすべての輝きが、まるで教会のミサのような厳然な雰囲気を醸し出していたのである。ちょうど開会式のあとということもあり、客席も満席でドレスアップされた観客たちに見守られ、そのなかでバレエを踊った瞬間が忘れられない。これまでの人生のなかで踊ってきた舞台空間とあまりにもかけ離れた絢爛な光景であった。踊り終えたあともブラボーというカーテンコールの声もロシア語訛りで美しかった。また4階あたりのバルコニー両サイドから薔薇が何輪も投げられ、それを拾いレベランスをするのである。今でいうフィギュアスケートのカーテンコールで投げられる花と一緒である。袖に入り興奮おさまらないという気持ちより、バレエがこれ程までに高みある芸術であったのかということが驚きで胸に突き刺さり、自分のこれまでのバレエ観の愚かさを悔やんだ。私はこのコンクールで得たさまざまな経験をとおしてクラシックバレエの尊厳を10代半ばで知ることができ、その時にこの素晴らしき芸術と一生ともに歩んでいこうと心に誓ったのである。

世界でもっともバレエコンクールが盛んな国となった今、ただ興行として主催者の思惑で実施されることにうんざりする。あのモスクワのコンクールは今は知らないが当時なんと参加費はタダであった。まさにクラシックバレエの国際的普及のために行われたのである。今後のコンクールの在り方についてもぜひこのコラムを読んで考えていただきたい。 -

●2016年7月・・・おまけ

コンクールを終え日本に帰国する際、ひとりの若い男性ダンサーが私のところにやってきて「おめでとう」と言って一冊の絵本を笑顔で手渡してくれた。それはボリショイ劇場の歴史を綴った素敵なものであった。私は彼に何度も”スパシーバ”と御礼を言い、かたい握手を交わした。

数年後、ボリショイバレエ団東京公演「白鳥の湖」を観に客席にいた私は王子が出てきた時に目を疑った。

プリンシパルダンサー、ヴァシュチェンコで、私に絵本をくれた彼であった。 -

●2016年7月

5月のゴールデンウィークの頃の話に戻るが、松山バレエ団公演「ロミオとジュリエット」全幕を観る機会に恵まれた。バレエ団の清水哲太郎総監督から声をかけていただきお誘いいただいた。舞台は美術・装置が豪華絢爛で出演者も多彩で、演出も造詣が深く、主演の森下洋子さんが可憐で期待を超えた出来栄えであった。なぜ日本バレエ界の礎を築いた方から声をかけていただいたかというと話はかなり昔にさかのぼる…。

清水哲太郎先生は少年の頃の憧れの男性ダンサーのひとりであった。私が中学・高校生の頃の日本のバレエ界はどこも活気に満ちていた。牧阿佐美バレエ団、東京バレエ団、松山バレエ団、スターダンサーズバレエ団、東京シティバレエ団、そして父の主宰するユニークバレエシアターといった東京を本拠地とする各バレエ団はオペラ、バレエを主とする第二国立劇場立ち上げに向けて我こそがそこで明日を担うバレエ団だという気概で存在感を示し、それが切磋琢磨されよい刺激になっていた気がする。

私がバレエを始めて最初に憧れたダンサーは当時父の一番弟子であった金森勢先生で、その後牧阿佐美先生のもとで指導を受けるようになってからは三谷恭三さん、今村博明さん、池亀典保さん、さらにさまざまな公演に観に出かけるようになってパイオニア的存在の深川秀夫先生、ドラマティックなダンサー堀登さん、海外帰りの篠原聖一さん、中島伸欣さんといった気鋭で大人の香りに満ちた男性ダンサーに惹かれた。その後それら先輩ダンサーたちとは私の一途な気持ちが通じた?のか同じ舞台に立つ機会にも恵まれ今も親交が続いている。

ただ清水哲太郎先生とは同じ作品で舞台に立つことは結局一度もなかった。彼は松山バレエ団の芸術監督を務め、全幕バレエをすべて自分で演出・振付・主演をこなす舞踊家で当時国内で最高のバレエダンサーであった。初めて観たのが「コッペリア」全幕の主人公フランツ役で溌剌とした踊りで、男性のパ(技)でレヴォルヴァーというジャンプを国内で初めてマスターして観客に披露したことを鮮明に覚えている。またくるみ割り人形全幕でも独特の雰囲気を醸し出した素敵な王子は忘れられない。その中でも森下洋子さんと踊ったミハイル・フォーキン振付の「薔薇の精」の観に行ったときの深い表現力が脳裏に焼きつき離れず、私がローザンヌバレエコンクールで受賞してニューヨークへ行く直前の国内最後のユニークバレエシアター公演で「薔薇の精」を選び、その演出・振付・指導を思いきってあつかましくも父を通して哲太郎先生にお願いしたことがあった。彼は忙しいなか快く引き受けてくれて毎回厳しくリハーサルをしてくれた。たまに松山バレエ団のカンパニークラスまで受けさせてもらい、その時はいつもバーは隣り合わせで立ってくれて、まるで兄のように接してくれてありがたかった。そして何と本番ではメイクまでしてくれたのには感激した。哲太郎先生は長く北京舞踊学院に留学されていたこともあり、舞台メイクはとても東洋的で素敵で今でも忘れられない。リハーサル以外でも気さくに話しかけてくれて「おい充、ガールフレンドはいるのか?」とかそんな話題まで口にしてくれ人間味のあるよき兄貴的存在でもあった。本番は2日間にわたり、初日の出来は力みすぎてひどく叱られこちらも落ち込んだが、2日目はダメ出しを受けて素直に直し踊ったら「昨日と全然違うじゃないか」と手放しで褒めていただけたのがとても嬉しく、今でもあの時の笑顔が忘れられない。実は彼も私が留学したニューヨークのスクール・オブ・アメリカンバレエに留学した経験があり、のちに私の師となったデンマーク人名教師スタンリー・ウィリアムズ先生のもとで研鑽を積んでおられていた。

あの時の出会いは今思うとたいへん貴重なものであった。「いつしかアメリカから戻ったら哲太郎先生のもとでバレエがしたい…」と思いめぐらすようにもなっていたことを覚えている。しかし人生とは儚いこともたくさんある。私のひとつちがいで前年に同じローザンヌ賞を受賞した貞松正一郎君がロイヤルバレエスクールに留学し、周囲では私とライバル関係的に見られていた存在でもあった。そんな彼が私がニューヨーク入りしたあとに、ロンドンの帰りに現れ「充君、僕はこれから松山バレエ団に入って哲太郎さんのもとで頑張るからね」と言い残して帰国していった。その時何だか椅子取りゲームに破れたような感覚にもなったことも遠因なのか、その後哲太郎先生と一緒になる機会はやって来なかった。

ただその10年後私がバレエ界を席巻して大活躍した(あくまでも勝手な思いこみだが)頃、1年でもっとも活躍したダンサーに贈られるグローバル森下洋子・清水哲太郎賞という賞をいただいた。この賞は双子の兄の元や親友の熊川哲也君、ローザンヌ賞同期の吉田都さん、高部尚子さんが受賞されている誉れ高き賞で、哲太郎先生自ら私を選考したとあとから聞き、あの時以来何も恩返しをしていない無礼を恥じ感謝の念にたえなかった。

長い話となったが、実はこの5月はそれ以来の再会でもあった。終演後私は舞台袖を通され、彼と久々の対面を果たし「おーい!充!」と強く手を握りしめ、しばらく離してくれなかった。その握りしめた感触が本当にうれしく、その時の笑顔はまさにあの薔薇の精で褒めていただいた時の顔そのものであった。

今西麻布にある私のバレエスタジオHORIUCHIの壁には天使の彫刻が張られている。今から30年前、私が踊った薔薇の精の上演の際、舞台美術を担当していただいたのが名匠朝倉摂さんで、あの有名な薔薇の精が現れるシーンでなくてはならない舞台装置である窓の縁に飾られていたものである。清水哲太郎先生にはいまだにあのときの恩返しは出来ていないのだが、私が舞踊人生のなかでももっとも大切な舞台であった証として残し、そこで今なお私は舞踊活動を続けているのである。 -

●2016年6月(2)

今年も東京を中心にフランス国際映画祭が開かれる。日本では外国映画といえばアメリカ映画と決まっていてファンタジーやSF娯楽作品やアドベンチャーものなどがかならず上映している。私もかつてアメリカに5年間滞在していたときは映画をよく観に行き、日本に戻ってからも話題作には足を運んでいた。もう5、6年前の話になるが、ハチ公の米国版「HACHI」や「ベンジャミン・バトンの数奇な人生」などはバレエダンサーやレッスンピアニストが主人公で、それが身近に感じて楽しく今でもたまに見ている。若い頃は「バック トゥ ザ フューチャー」や「ターミネーター」に夢中になったもので、自作のバレエ作品にそのタイトルを真似たり、作品の雰囲気を醸し出したり、自身の振付にも影響を受けた。

今はフランス映画が好きだ。バレエ作品でドラマを手掛けるようになり、台本を読みあさることもあるが、フランスの戯曲台本を読むと、かならずまず主人公の独白から始まる。まるでアニメやドラマの始まりのあらすじを説明するような感じなのだか、それがひとりの主人公の語りによってストーリーの3分の1ぐらいを一気に語られる。本を読むときは特に感じなかったのだが、それが映画になるとその独白の場面が注目すべきところなのだ。映画が台本と同じ語りから始まり、その話に合わせた情景や出来事が映画音楽とともに展開される。その映像各シーンで映画監督や映画音楽家、また俳優たちの芸術的知性や感性が発揮され、季節に合わせた街並みや公園などの風景、またそこにいる俳優たちの演技が、ドラマティックな舞踊作品のように映り、どの作品も10分ぐらい続くが実に美しいのである。フランス映画の特徴はまさにそこで、毎回それが楽しみで開演直後がわくわくする。

昨年の公開作品「彼は秘密の女ともだち」と「ポヴァリー夫人とパン屋 」とも冒頭のシーンは素敵で期待を裏切らなかった。さすがバレエの母国フランスで舞踊芸術のセンスはこんなところからきているのかもしれない。この映画祭がなければあまりフランス映画を観る機会はなかなか得られないのでお見逃しなく。 -

●2016年6月(1)

今年も堀内充バレエコレクション2016公演を無事上演することが出来た。毎年双子の兄である堀内元とふたりで作品を分けあって上演していたが諸般の理由で今年は私のバレエ作品5演目の上演となった。

今年の出演者は過去4年間最多の50名で東京・西麻布のバレエスタジオも連日にぎやかにダンサーが出入りして稽古も熱気を帯びた。今回は全部私の作品だったためにダンサー全員と関わることが出来たのが収穫であった。またいくつかの作品はバレエミストレスを置かず、直接振付から稽古指導まで携われたのでダンサーとコミニュケーションが取れ、アーティスト同士の交流が出来た気がする。

勤める大学でも年間5本ぐらい作品を振付しているがバレエミストレスは置いていない。そこは教育と実践の場でさまざまなアドバイスこそが大切になり、またダンサー側の教え子たちが授業としての受講姿勢の評価に関わってくるからでもある。それが自分のなかで慣習的になっているためか、通常の公演時に振付家は棚上げされてむしろダンサーは本番が近くなるにしたがってバレエミストレスと親密になってしまうこともあり、それに寂しさ?めいたものを感じてしまうのである。演劇の台本・脚本家、あるいは音楽の作曲家と同じような扱いは振付家は受けたくないものである。ダンサーの生身の身体を目の当たりにしてその場であれこれ振付をし、考え込んでそのダンサーたちが夢に出てくることもしょっちゅうで一方的な片想いかもしれないが、そんな想いに馳せるのが振付家の姿である。何だか他愛のない独り言になってきたのでやめておく。

公演は各作品ダンサーたちの熱のこもった踊りで胸が熱くなった。自分がプロデュースする公演は昔からいつも本番は客席から観れないが舞台袖で見守っている。ジョージ・バランシンはほとんど客席には行かずミスターBと書かれた専用スペースと椅子が袖に置かれていた。今自分もバレエ振付家となり、その気持ちがわかるようになった。

「ロマンシング・フィールド」は私がダンサーとして絶頂期の頃、フットライツダンサーズというダンサーズグループを結成して大阪と東京で公演を行っていたときに振付した思い出深き作品で初演当時、この作品らが評価されてグローバル森下洋子・清水哲太郎賞を受賞したものでもあった。若い感性を生かしてセントラルパークで過ごす男女5組の姿を寓話や月に寄せる想いなどを重ねて描写した。

「バレエの情景」はストラヴィンスキーの同名の音楽をバレエ化させたもの。音楽は情動に満ち、また終末に向けた嘆きにも聞こえる主題と変容が印象的で、バレエブランの持つ儚い夢と重なり、幻想の世界を構築した。しかし自分の作品に対する思想に気になるところもあり、かつて同名のアシュトン版をロイヤルバレエ団で主演した親友に意見を求めた。彼は自身のバレエ団の活動にあわただしいなか返事をくれ、丁寧に答えてくれこの新作づくりに「頑張って!」と励ましてくれた。この言葉に勇気づけられたことはいうまでもない。

「ラプソディ・イン・ブルー」はこのコラムにも書いたように昨年初演した再演作品。昨年のプレミアムガラという公演で出会った、今や仲間といえるダンサーたちに加えて本公演のキャストを新たに加わって上演した。やはり私のニューヨーク時代の話や作品意図を毎回彼女たちに語りながら進め、リハーサルも充実したものになった。

「Les chemins」は毎回、私が踊る自作のデュエット作品、今回で4作品目で、昨年の「夕星のうた」、一昨年の「flowersong」と悲恋の主題が観客の共感を得たが、今年は一転ユーモアある愛の機微を描かせてもらった。音楽は“愛の小径”を起用し、文字通り、散歩道に引っかけて男女の恋の駆け引きを表現させてもらった。私はもちろん?好きな女性を追いかける男性を演じた。毎年のラインナップをみると実らぬ愛が私のテーマなのか…。

「パリジェンヌのよろこび」はカンカンダンスをあくまでもショーのようなダンスにはせず、ポアントシューズを用いたシンフォニックバレエの上演を目指した。30数年前に父が「アロンダンセ」という仏語で「踊ろうぜ!」というタイトルで振付し、私が姉と共演した思い出深き作品でもあったが公演6日前に永眠し、くしくも父を追悼するかたちとなった。女性ダンサーたちは華やかにシンボルカラーであるオレンジ色に、男性ダンサーは紺色に染まりながら熱演してくれた。なおその女性が着用した衣裳もすべて私の母が製作したもので、観客の皆様にその衣裳をおみせすることが出来たのもうれしかった。

本番当日は観客席でも毎年さまざまな顔ぶれの著名人の方々がみえて下さる。各バレエ団芸術監督の方々をはじめバレエ関係者はもとより、舞踊家・音楽家、プロデューサーや毎年10名を超える舞踊評論家、また演劇演出家、指揮者、作曲家、俳優や女優やオペラ歌手、舞台美術家、大学教授や高校教員、芸術大学生、文芸作家、漫画家にカメラマン、元体操オリンピック選手までと実に多彩な芸術家が集まり、休憩時間ではそれぞれが交流されている。かつて昭和の時代に夕刻になると美術展や音楽コンサートといったところに音楽・文芸・演劇のアーティストたちが集いロビーやそのカフェがサロンとなり芸術家同士が親交を深めていたことを父から聞いたり三島由紀夫の愛読書から知っていた。私が望むのはまさにバレエ公演もそのような芸術家のサロンとなることであり、来年以降もさまざまな方々をお迎えしたいと願っている。

終演後は劇場そばの食事処を貸し切り、夜遅くまで若い出演者たちと公演の打ち上げ会を行い、短いながらも充実した稽古の日々、そして本番を労いながらみなと楽しい一夜を過ごした。